5月24日、早朝4時半に私は起きた。重い身体に鞭打って身支度を整え、朝ごはんをむりやりお腹に詰め込み、ベーグルの形に丸まって寝ている猫に顔を埋めてエネルギーチャージして家を出た。「第2回桐生市生活保護業務の適正化に関する第三者委員会」を取材するために一路、群馬県桐生市へ。

ザクッとこれまでの経緯

昨年11月、桐生市で生活保護を利用していた男性が、ハローワークで求職活動をした証明とひきかえに、毎日窓口で一日1000円だけ渡されていたことが報道各社から報じられた。

嫌がらせとしか思えない過度な就労指導、最低生活費を大きく下回る分割支給、そして月単位にしても保護費を半額程度しか支給されなかった男性2人はその後、提訴に踏み切った。

同時期、生活保護決定後も保護費の支給が遅れに遅れただけにとどまらず、預けた覚えのないハンコを勝手に受領簿に押された利用者がいたことが報道された。その後の記者会見で、保護課にはすでに誰のものだか把握しきれない印鑑が1944本保管されていることが衝撃的な写真とともに報道された。それが昨年12月18日の市長定例記者会見時の出来事(その後、1948本と訂正された)。

第三者委員会設置まで

12月18日の市長記者会見時に、市は上記3人の事案について、まず12月中に森山享大副市長を筆頭とする桐生市職員による「内部調査チーム」を発足させ、年が明けた1月中に第三者委員会を設置、検証をすると発表した。その時、私の頭に浮かんだのは「内部調査チーム、必要?」だった。市役所内で起きた生活保護制度の根幹を揺るがすような事件の数々を検証するには、利害関係のない第三者で構成された委員会の設置が求められるのに、第三者委員会設置前に内部調査チームが調査をするって、その目的・使命は「隠蔽か?」と勘繰られても仕方がない。

桐生市の「検証」が、他自治体の一般的な検証と最も大きく異なる点が、この内部調査チームの存在だ。

当然、なんじゃそりゃ? と眉ひそめ、首を傾げるわけだが、桐生市は「先に内部調査チームが調査して第三者委員会に報告する」と答えたので、あくまで市が第三者委員会をコントロールする形にしたいのだなと感じた。よそでそんな話は聞いたことがないのだが、桐生市に常識は通用しないのかもしれない。役所内で起きた大きな問題が、違法かどうかを問われている中で、それを利害関係しかない内部の人間たちで調査するって、なにそれ?

過去10年余り、自浄作用の形跡が一度もなかったのに、なにそれ?

委員会設置の〆切日に「要綱」

1月31日、桐生市が1月中に設置すると発表していた第三者委員会の委員メンバーや会合の日程などを聞く心づもりで桐生市を訪れていた私は、市側から「要綱」(A4用紙裏表)を渡されて、膝カックンをされたような気持ちになった。1月中に第三者委員会を設置すると言っていたのは、「第三者委員会設置要綱」を作るということだったの? え、そんなんアリですか? マジ? 強烈な肩透かしを食らいつつ、その肩透かしにだんだんと慣れてきている自分もいた。桐生市役所内では、他自治体とは異なる教育・文化が育まれてきたに違いない。一方でその特異性に慣れて鈍化し、許容してしまったら、それはこれまで被害を受けた利用者や市民に対する裏切りだとも感じて身を引き締める。

桐生市は委員の選定にその後も手間取り、3月15日になってようやく委員が発表され、第1回目の検証委員会が同月27日に桐生文化会館で、報道関係者や市民が傍聴可能なフルオープンで開かれた。

フルオープンと言いながら…

5月24日、その第三者委員会の2回目は、桐生市役所のとなりにある美喜仁(びきに)桐生市文化会館で行われた。織物の町として栄えた名残りの巨大な繭型の屋根は、映画『インデペンデンス・デイ』を彷彿とさせる、とてもクリエイティブでユニークな現代的建築物だ。

会場に入ると、奥に4人の委員席がコの字型に設けられていた。委員席をステージに例えると、けっこうな距離を開けてステージと対面するようにアリーナ席が2列あり、そこにスーツ姿の桐生市職員がズラリと座った。

報道者席はといえば、アリーナ席の更に後ろにテーブル席が用意されていて、その2列目に腰を下ろした私は、遠いステージと手元の資料を近視用メガネと老眼鏡とせわしなくかけ替えながら確認していて落ち着きがない。

傍聴席は桐生市職員の列の更に更に後方、ほとんど入口を背にして40名分用意されていた。委員会の会合開始前の撮影と、議論終了後に10分(だけ)設けられた報道関係者からの質疑の録音は許されていた(ただし、質問は一社一問と限定)。

報道・傍聴人用に準備されていた資料に、またもや私は何度目になるか分からない肩透かしを食らう。「会議次第」と題された一枚の用紙には、会議の進行と議題に上がる資料の番号が列挙されているが、資料そのものはない。2枚目は第三者委員会傍聴要綱であり、あれするな、これするなという注意事項の文言がA4用紙の裏表にびっしりと書かれている。

資料がない中で、議論の内容は分かるだろうか。不安がよぎる。録音も禁止と聞いていた。

よっしゃ、だったら、議事録を完璧にとってやろうじゃないかと、私は愛用のパソコンを起動し、「さあ、こい!」とレスリングの選手の構えで試合開始を待ったその時、市の司会者の落ち着いた声が響いた。

「パソコンは使用禁止です」

脳内の私は出鼻をくじかれてマットに転がりながらも、素早くカバンから取材ノートを取り出し、そこから2時間は、がむしゃらに発言を速記するという罰ゲームさながらの任務に追われた。

表向きは「公開」としながら、ネット中継なし、録音NG、資料なし、パソコンNGって、なんだよー。業務改善のために第三者委員会をやっていますよーという姿勢は世の中に知らせたい反面、詳細な中身は知られたくないのだろうか。控え目に言っても、もうちょっと頑張れると思うぞ、桐生市。いっそ、正々堂々とネット中継したらどうですかね?

「私的なお金を預かっている認識」

報道関係者も傍聴者も、手元に資料がないまま、「資料11-1について」とか、「資料10-4 保護係職員配置と所掌事務について」など議論がされていく様を見守る。

どんな資料をもとに議論が行われているのか釈然としない場面も多い中、ハイライトだったのは、生活保護費を分割支給していたケースの不支給分の扱いについて。

金銭管理をされていた14件中、1件しかケース記録に記載されていなかったことも、不支給分のお金が課の手持ち金庫に保管されていたのも既に周知の事実なのだが、そのお金を市側は「あくまで私的なお金であり、公金ではないという認識だった」と答えたことに、私はのけぞった。

生活保護費は公金である。ではなぜ、そんなキテレツな解釈になるのかといえば、桐生市側は利用者に支給していない保護費を、会計処理上は全額支給したことにしていた為、事務上、それはすでに利用者のお金なのである。だから公的なお金ではなく、私的なお金を預かっていただけなのだという言い分だ。しかし、その残額は市の金庫の中で管理されていて、14人からは分割支給の書面同意も得ていない。おかしな話ではないか。

→群馬NEWS WEB「生活保護費の不適切支給 第三者委が桐生市の対応を批判」

保護率減少への追及

次に委員らは保護世帯数の減少、とりわけ母子世帯とその他世帯と呼ばれる、高齢でも障害でもない稼働年齢層の世帯数の異常なまでの減少に話は及んだ。市は、令和4(2022)年まではコロナ給付金や借入措置で保護利用が増えなかったのではないかと回答したが、委員は市側に相談に応じる姿勢があったのかどうかを問うた。この件に関しては、次回にも引き継がれる。

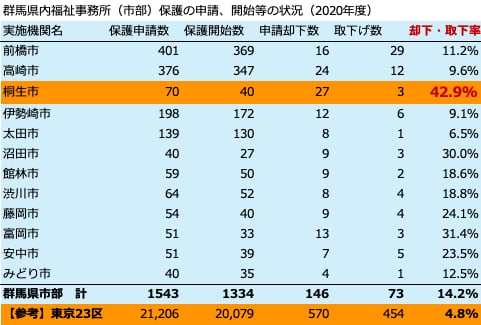

桐生市は生活保護の却下数も他自治体と比べて突出している。

出典:生活保護情報グループ

特に平成30(2018)年度が多く、その却下事由の最多は境界層(介護)による却下なのだそうだ。

「境界層該当措置」とは、かなり分かりにくいのだが、桐生市の資料によれば「介護福祉施設入所等の介護サービスを利用中等の方が、本来の利用者負担や介護保険料を負担すると生活保護が必要になるが、それより低い基準の利用者負担や保険料であれば、生活保護を必要としなくなる場合に低い基準を適用する制度」だそうだ。

生活保護の要否には、介護保険の負担だけでなく、医療費の負担、障害者サービスの利用料も影響する。他法他施策の優先のため、介護保険や医療費や、障害者サービスの負担を減免すれば、一定程度の収入がある場合、生活保護の利用をしないですむケースがある。その場合、生活保護申請を却下し、その却下通知を介護保険担当などに持参し、減免措置を受けることになる。そういった境界層(介護)による生活保護却下例が桐生市では非常に多い。

委員も疑問を呈していたのは、境界層却下は全国平均でも2%ほどで、令和4年度は前橋でも1.3%、高崎市は4.7%のところ、桐生市は20.3%もあることだ。境界層該当措置によって生活保護が必要なくなる人は確かにいるが、そんなにたくさんの該当者がいるとは考えにくい。

委員は生活保護却下の理由となっている介護施設入所が本人の合意のもとであるのか、そして、その施設は市内なのか市外なのか、家族の仕送りを前提としていないかを知りたいと言葉に力を入れた。

委員の発言に重ねるように、委員長が却下の中の境界層の関係、相談者が申請に至らなかったケース、他市と比べた際の(介護)施設却下の多さを指摘、また廃止事由の奇妙さについて、言葉は穏やかだが厳しく言及した。

資料が語るもの

第三者委員会から4日後の5月28日、桐生市のホームページに委員会当日の資料がアップされた。

結構なボリュームの資料に一つ一つ目を通しながら、「相談受付票」に目が留まった。

相談受付票は保護課の窓口を訪れた人に氏名や住所、来所目的等を書いてもらうためのものだが、私がふだん都内で目にしているものはハガキを小さくしたサイズの用紙だ。

比べて桐生市の受付票は特大サイズ。A4サイズの用紙に裏表を使って、相談者の個人情報と相談目的だけでなく、同居する家族の収入や年金、仕送りや、個人の資産、同居していない親族の情報などを記入する欄が設けてあり、まるで保護申請書のようだ。もしも、これが私達の知る「相談受付票」なのだとしたら、窓口を訪れた初回から、相談者のハードルは見上げるほどの高さになり、心拍数も上がることだろう。しかもこれは申請書ではないのだ。

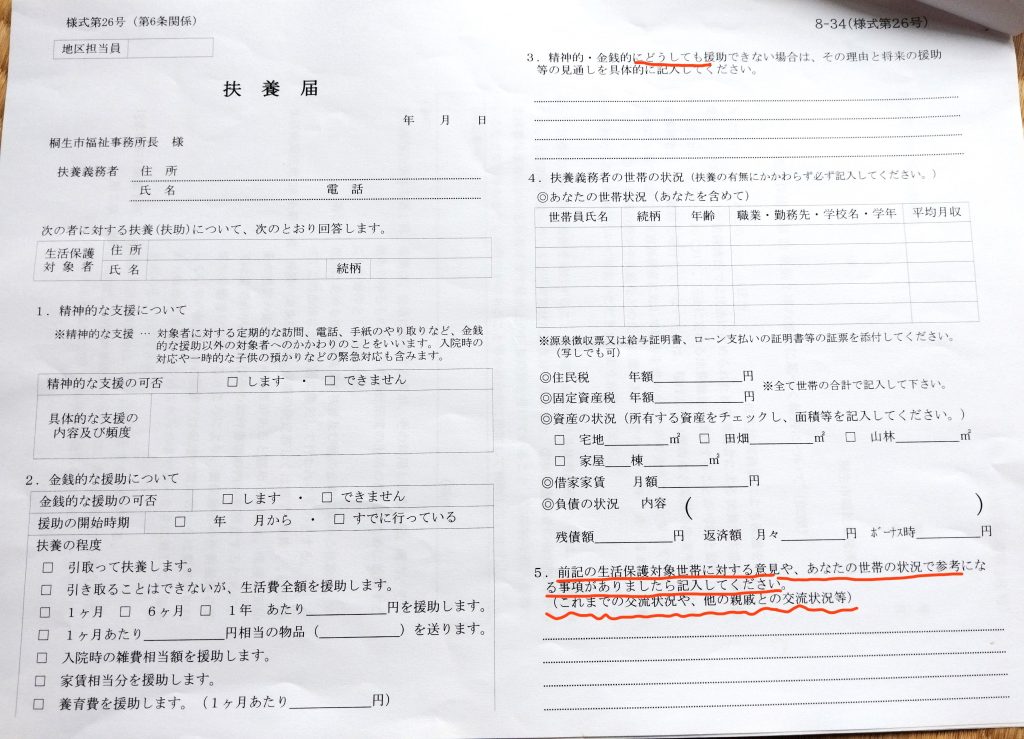

そして、更に目を剥いたのは扶養照会の通知だった。生活保護に明るくない親族宅にこの書類が届いた時、その恐怖と心理的プレッシャーはいかほどだろうか。百聞は一見に如かず。まずは見て欲しい。制度を知らない人にとって、特にコミュニティの中で生きる地方の人達にとって、これは脅迫に近い。特に最後の一行の「他の親戚との交流状況」までの言及は、純粋な悪意しか感じられない。

桐生市は過去5年間の福祉事務所実施方針・事業計画で管内の保護の動向について、毎年以下のように書いている。

「本市の受給世帯数の減少については、高齢者の死亡も多いが、就労収入増による自立廃止ほかに引き取り廃止や施設入所廃止の件数も上昇してきている結果であり、これはケースワーカーが日頃から熱心に実施している扶養義務者との交流促進事業や他方他施策の適用に向けた積極的な取り組みが実を結んできた成果であると考えている」

桐生市が「成果」と書き連ねるこの4行に背筋が凍る。

これこそが、過去10年間あまりで保護率を半減させた理由と本人たちも誇っているのだ。委員の皆さんには自立廃止や(親類・縁者等による)引き取り廃止、施設入所廃止が適正だったかどうか、更に鋭く突っ込んで、その実態をつまびらかにしてほしい。検証すべき点の多さに目がくらむ思いだが、しつこく追及していくしかないだろう。

さて、分割支給されていた原告2名の裁判の初公判日が7月に決まった。法は、力を持たない者を守るためのものだと私は考える。法が機能するのかどうか、これから長く続く裁判を、是非注目していてほしい。