熱中症リスクを生き延びたら、ヒートショックの危機

ああ、あたたかい……。まるで温泉にでも浸かっているようだ。

体の中心からじわじわとあたたかい。この心地良さときたらどうだろう。外は北風が吹いているのに、私は芯までポカポカさ。筋肉が緩んで、まぶたも重たくなっちゃう。

さて、こんな夢見心地な私はどこにいるかというと、別に優雅に温泉に浸かっているわけではなく、自宅で原稿を書いている。

床暖房? 違うわ。築年数が分からないほどに古い家にそんなもんあるかい。

自宅での作業時間が長い身としては、昼間くらいは暖房費を節約したい。そこで、薄い座布団の下に湯たんぽを置き、その上に座ってバスに乗っているような座高高めな姿勢で原稿を書いているのでしたー。湯たんぽならば、暖房費は多少浮くだろうけれども、私のお尻をあたためるこの湯たんぽの湯はガスで沸かしているし、PFASに汚染された水すら有料だ。タダのものなんて、何もない。数年前はハンカチほどの大きさの猫用電気カーペットを夫婦で分け合って夜の寒さを凌いだこともあった。今となってはなんであんなことをしていたのか分からないが、昨今の物価高騰と光熱費の値上がりは、私達の生活にもジワジワとインパクトを与えていて、心理的に財布の紐をきつくさせる。

一週間に一度の食料品や日用品の買い出しも、どんどん安いブランドに移行した。まずは見切り品の箱を覗くことも、買いたいものを一度は我慢する習慣も定着した。オリーブオイルはもはや手が出せない高級品になった。そこで考える。

私達より少ない生活費をやりくりしている人達は、果たして必要な栄養が摂れているだろうか、暑い寒いを極限まで我慢していないだろうか。

生活保護の生活扶助費は月に7万円程度。しかも、厚生労働省による基準見直しで保護費は2013年以降ずっと引き下げられており、これ以上引き下げると、75歳以上の高齢者の生活扶助費は6万円代になってしまう。引き下げ計画はコロナ禍後の物価高騰で一旦は凍結されたものの、いつ再開されるか分からない不安定な状態にあった。そんな中、ビックリするようなニュースが飛び込んできた。

足りない部分は共助で補えと?

財務省が、11月13日に開催した財政制度分科会において、一般低所得世帯(所得の下位10%)の消費水準の伸びが小さいことを理由に、基準の引き下げを示唆する資料を提出したのだ。

ちまたでは記録的な物価高騰が続いていて、制度を利用している人達でも憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」が維持できなくなっている。少しでも生活費を節約しようとする人々が炊き出しやフードパントリーに並んでいて、かつては路上生活者を支援するために行われていた炊き出しも、コロナ禍以降は家のある人、制度にすでに繋がっている人達が多く集まり、ホームレス状態にある人はマイノリティ化している、その事実を国は知っているのだろうか?

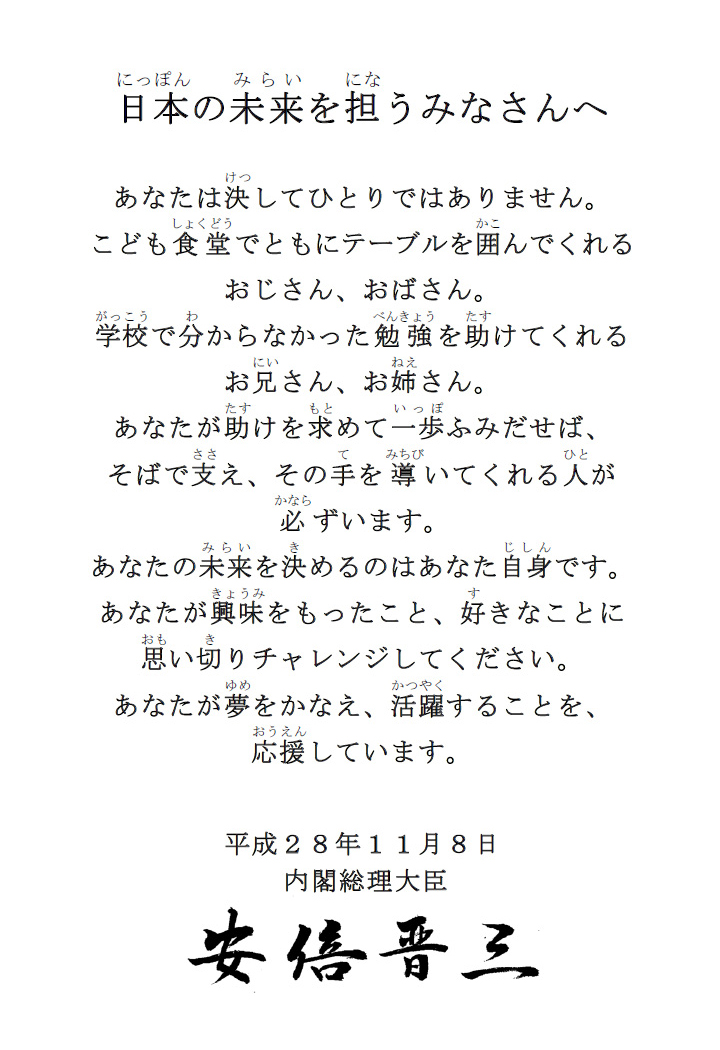

全国の子ども食堂が1万ヶ所になったというニュースも私をゲンナリさせた。子ども食堂と聞くたびに、イヤでも思い出すのは安倍晋三元首相のポエムである。

目の前の食べられない子どもたちを放っておけない大人たちの善意を最大限に利用し、国や政府が責任を放棄する姿勢が、この安っぽくグロテスクなポエムから立ち上っている。

好きなことに思いきりチャレンジするのも、夢をかなえるのも、金が要るのである。環境が整っていなければ、夢など見ることも許されない。貧困の解決を共助任せにするのなら、今後は炊き出しも全国に激増すれば「めでたしめでたし」なのだろうか。国が本気を出して乗り出さない限り、貧困は解決しない。全国に広がった子ども食堂の主催者やボランティアの皆さんも、共助の前にまずは公助があるべきであることを訴えていってほしい。

つい、話が逸れてしまった。ポエムの破壊力が絶大すぎて、何度見ても新鮮な怒りがマグマの如く湧いてくるから安倍さんってすごい。しかし、財務省に話を戻そう。

相対的貧困から絶対的貧困へシフト?

財務省が示唆している「所得の下位10%の一般低所得世帯消費水準の伸びが小さいから生活保護基準額を下げる」とはどういうことか?

国民の所得をダーッと多い順に並べて行った時に、下位10%(第1・十分位層※)の所得額の人達の生活水準と、生活扶助基準を比較検討した結果、生活扶助基準の方が多かったから調整するということなのだが、ここで一旦思い出してほしい。この国の生活保護制度の捕捉率はたったの2割程度と言われていることを。つまり、下位10%には、生活保護の要件を満たしているのに制度を利用せずに、憲法25条が謳う「健康で文化的な最低限度の生活」を下回る生活を余儀なくされている人達が大量に含まれているのである。

財務省は、月々7万にも満たないカツカツの生活を送っている人達がいるのだから、約7万の生活扶助は多すぎると、こう言っているのだ。

どう思います?

月7万以下の生活費で食うや食わずの人達が制度に捕捉されていない、つまり憲法25条が適用されていない人達がいることが問題なのに、そういう方々もいるんだから削ってもいいよね、もっと辛い方に合わせようねって、国としてどうなん? その理屈が通るなら、究極的には路上で暮らすホームレスの人だって頑張っているんだから生活扶助費1万円でもいいよねと好き放題に引き下げることができてしまうではないか。ちょっと待て、憲法どこ行った? 「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する義務が国にはあるんじゃないのかね?

炊き出しやフードパントリーに並び、子ども食堂で子どもの食事を補わせるほどに生活に困った人達を放置することを、国は恥ずかしいとは思わないのだろうか。

実際に、他国の状況はどうかといえば、ドイツも韓国も2022年から物価高騰に合わせて基準額を年々上げており、今や日本を引き離している。

ナショナル・ミニマム(生存権保障水準)でもある生活保護基準は、低所得者対象のさまざまな制度と連動していることはあまり知られていない。最低賃金や就学援助、保育料減免、国民保険料減免、高額療養費自己負担限度額など、他の47の社会保障制度と連動しているので、自分には関係ないと思っている人達にも関係してるかもよ。

※世帯を所得の低い順に並べて10等分したときに、所得の最も低いグループのこと

生活保護利用者の自殺

12月4日、生活保護基準額の引き上げを求める緊急院内集会「下げるな!上げろ!生活保護基準」が参議院議員会館で開かれた。会場は190人の参加者で埋まり、オンラインでは260人が視聴した。

開会あいさつで弁護士の新里宏二氏は、生活保護利用者の自殺者数について述べた。

2022年に1014人が自死で亡くなり、うち生活苦を理由にしていた人の数は86人。翌年2023年になると、自殺者数1071人のうち生活苦理由は118人と増加している。更なる基準引き下げは命への冒涜であり暴挙であると訴えた。

子どもが熱を出しても祈るしか

配偶者のギャンブル依存が原因で生活困窮に陥ったシングルマザーが登壇した。結婚当初、夫は朝から夜遅くまで働いても給与が安く、最後にはギャンブル依存になってたちまち多重債務に陥った。女性は乳がんを患い、治療と子育てで思うように働けない。その生活は節約でなんとかなるものではなく、家族4人の健康保険料を支払うことができず、無保険の期間があったほど。子どもたちが熱を出しても病院に連れて行けず、祈るしかない。食事は子どもたちを優先し、自分は水を飲んで我慢していたので、今と比べると8キロ痩せていたと、今でもスリムなその方は淡々と語る。

お風呂は浴槽に湯温を下げた湯を張り、子どもたちと身を寄せ合って入り、そのお湯で体を洗った。子どもたちは毎回「寒い寒い」と言いながら慌てて体を拭いていた。残った湯はトイレを流すのに使った。夏、どんなに暑くてもエアコンは使わず、眠る子どもたちをウチワであおいだ。冬の寒さには惨めな気持ちが募った。

会場で私はみじろぎもせず聞いていたが、思わず顔が歪んだのは、節約のために食事を我慢していた女性が「貧しいのは親である私のせいなんだから、私に食べる権利はない」と思っていたと話した時だった。たまらなく悲しくなった。

女性は離婚をし、生活保護を利用することによって、ようやく安心して人間らしい生活を取り戻すことができ、正社員の職も得た。子どもたちも元気に育ち、母子は生活保護を抜けるに至った。

今回議論されている生活保護の引き下げ案について、彼女は言葉に力をこめた。

「私がお話ししてきた(生活保護利用前の)生活が、比較される一番貧しい世帯の実態です。基準額を下げることには絶対に反対です。あの暮らし以下では、心や体が弱っている人たちがまともな暮らしができるとは到底思えないからです」

厚労省500円引き上げを発表

院内集会で、高木健康弁護士は消費者物価指数や家計調査などをもとに試算を行った結果、2020年からの消費者物価指数の上昇を受けて、低所得世帯や生活保護利用世帯での支出が13~14%増えていることを指摘(住居、保健医療、教育の支出を除いた生活扶助相当支出を計算)。それゆえ、厚生労働省が2025年の生活保護基準を決める場合は、13~14%の物価上昇を考慮した基準にすべきであると結論づけた。

集会には大勢の国会議員が駆けつけ、問題の深刻さを共有してくれただけでなく、国会でも訴えた。その甲斐があったのか、12月17日、厚生労働省が1人あたり月500円程度引き上げる方向で検討に入ったというニュースが入ってきた。

「は? 500円? バカにしてんのか!」というのが私の率直な感想である。

ついこの間まで1000円で買えていた米2㎏が1400円になっている。ワンコインで外食できる店は限りなく減った。ラーメン一杯が1000円を超える店ももはや珍しくはない。2022年にカップラーメンの話題で大炎上した私だが、あのとき買ったカップラーメンの値段も上がり続けている。ステルス値上げで品物を小さくしたり軽くしたりして誤魔化し続けていた企業努力もあっという間に限界を迎え、なにもかもが高騰している。ステルス値上げの時から、賃金(最賃)や保護基準を上げる以外に解決策はないでしょ? と思っていた。なぜ、この国はいつも根本原因から目を逸らし続けて誤魔化すのか。

生活保護基準額も、もうこれ以上誤魔化すのはやめてほしい。年末の予算編成過程で最終決定する基準額、500円増くらいじゃ話にならない。子どもの小遣いとしても少なすぎる。バカにするのもいい加減にしてほしい。私達は人間で、消費を減らすために自分の体を小型化できないし、都合よく低燃費にもならない。

国は人々の生存権を守ってくれ。最低でも物価の高騰に見合った13%の引き上げを!!

*

より詳しくはこちらをどうぞ。

●つくろい東京ファンドホームページ「2025年度の生活保護基準額改定にあたり物価高騰をふまえた大幅な引き上げを求める要望書」を提出しました