3月28日、朝、家を出た時には降っていた雨が、群馬県桐生市に到着した昼頃にはすっかり上がっていて、そして初夏のように暑かった。スプリングコートを脱ぎながら、桐生市の新庁舎に向かう。

桐生市が、生活保護が開始された男性に一日千円を窓口で分割支給し、保護費を満額支給しなかった事件が発覚したのは2023年11月。男性を支援していた司法書士の故・仲道宗弘氏によって可視化された桐生市福祉事務所のパンドラの箱からは、誰も想像が及ばなかったほどの違法・不正・不適切行為が溢れ出た。

全国の法律家、研究者、支援団体から成る「桐生市生活保護違法事件全国調査団」が組織され、私もメンバーに入って追及、発信を続けて来た。

一方の桐生市は、2024年3月に「桐生市生活保護業務の適正化に関する第三者委員会(吉野晶委員長)」を設置、同27日に初会合が開かれた。

7月19日には一日千円の窓口支給をされていた原告2名(のちに3名)が桐生市を相手取った国家賠償請求訴訟の第一回口頭弁論が前橋地裁で行われ、現在も裁判は続いている。

一日千円問題が発覚したのちに、ドブの汚水が溢れるかのようにとんでもない問題が次々に明らかになっていったが、3月に設置された第三者委員会では、主に初期段階で発覚していた以下の事案の検証に焦点が絞られた。

| 事案1 | ハローワークでの就活と引き換えに一日千円が窓口支給され、月内に保護費が満額支給されなかったケース。 |

| 事案2 | 週に一度7000円ずつ保護費を支給され、保護費が月内に満額支給されなかったケース。 |

| 事案3 | DVから避難したケース。DV加害者である夫のもとに荷物を残して逃げて来た女性に「戻るかもしれないから(生活保護の)申請は受けられない」と虚偽の説明をした。女性はその後、支援者の助けを受け、申請はできたが、開始決定が遅延、保護費支給が遅延、更に本人が保護費を受け取る前に受領簿にハンコが無断押印されていた。 |

調査団、総力を上げて奮闘

一年間(全8回)に渡る第三者委員会の会合に、私は2回目から足を運んだ。前橋地裁での口頭弁論にも皆勤で通っている。

桐生市は8回に及んだ検証委員会の追及の場においても、とぼけたり、虚偽の説明をしたりすることが何度もあった。反省していると述べたり、改善計画を事細かに発表したりして、一見よくなるのかな? と思わされても、裁判で桐生市側の答弁を閲覧すると、反省などはかけらも感じられない盗人猛々しい言い分が書かれていて、メモを取る手が震えた。

第三者の立場で桐生市の生活保護問題を検証する委員会がどう判断するか、それがとても重要だった。この1年と4カ月、調査団もできることはすべてした。証言者の貴重な体験は記事にして世に発信したし、国会議員にも働きかけ、桐生市福祉課の悪行は国会でも何度も話題になった。武見敬三前厚生労働大臣も、石破茂総理も「桐生市」について国会で答弁している。調査団のメンバーでもあるつくろい東京ファンドの稲葉剛は、国会に参考人として呼ばれ、渾身の演説もした。何度か厚労省に申し入れもして、軽くあしらわれた。第三者委員会や桐生市には何度も意見書を送った。

一方で全国に散らばる現場経験者による「生活保護情報グループ」は桐生市のデータを次々に公表していった。発信を目にした桐生市民から、徐々に証言やSOSが舞い込むようになった。

それでも、桐生市は頑なだった。あー、こりゃ、どんなに客観的な証拠やデータを突きつけても、「知らぬ存ぜぬ」で逃げおおせるつもりだなと危機感を募らせた私は、事件発覚時から生活保護手帳を片手にずっと桐生市を報道してきた東京新聞の小松田健一記者と記録を残すことにした。それが9月の終わり頃。仲道さんの一周忌、そして第三者委員会が終わる今年3月末を刊行目標とした。たとえ桐生市が逃げ切っても、消えない記録をがっちりと残しておくのだと、大量の資料に埋もれ、データの解析を研究者である桜井啓太氏に助けてもらいながら書いた。桐生市のあまりの暴力に具合が悪くなりながら。

やれることはすべてやった。人事を尽くして、祈るような気持ちで第三者委員会の報告書提出と市長記者会見に臨んだ。

どう決着するか、桐生市問題

3月14日、最後となる8回目の第三者委員会の会合終了後、28日に報告書が提出されることが市の担当者から伝えられた。個別に聞いてみたところ、報告書提出と市長の定例記者会見が合体した形になること、記者会見は報告書の提出シーンの撮影と質疑応答とのことだったが、記者は報告書の中身を知らずしてどんな質疑ができるというのか……と私は調査団のメンバーたちにブツブツ文句を言っていて、ふと振り返ったら記者クラブの記者たちが市の担当者をぐるりととり囲んで詰めていた。その結果、記者は会見1時間前に会場入りして報告書を閲覧できることになり、ホッとしたものの、さて、1時間という短い時間で、報告書にすべて目を通すことができるか?! 読むのが遅い人間に降りかかった試練である。

当日、目をギンギンにして私は記者会見の席に着いた。目の前には92ページの報告書と参考資料が置かれている。

記者クラブの記者たちも席につき、地元のテレビ局がテレビカメラを設置している。生活ニュースコモンズの阿久沢悦子記者が「さー、読むぞー」と腕まくりをして気合を入れている。私も大きく息を吸ってページをめくり、無意味に目を大きく見開いて文字を追い始めた。

記者席前方から「組織的」「組織的って書いてある」とボソボソ囁き合う声が聞こえてきた。

報告書のポイントは、桐生市事件で起きた様々な違法・不適切対応が組織的なものと認められるかどうか、組織的な申請権の侵害があったかどうかという点だった。

途中、これまで一度も来ていなかった大手テレビが機材を持って入って来て、慣習なのか、道場破りみたいな大きな声で自己紹介と挨拶をして張り詰めた空気を切り裂いたが、誰も顔を上げなかった。それほどに誰もが真剣に報告書を速読していた。

生活保護法に違反し、憲法25条の趣旨にも合致せず

記者たちの囁きにあったように、第三者委員会の報告書は桐生市の様々な不適切対応を容赦なく糾弾するものであった。

法律家である吉野晶委員長によって書かれた報告書は、まるで裁判の判決文のよう。双方の言い分やケース記録などの事実を一つひとつ丹念に積み重ねた上で、それらの行為がどの法律に違反しているかが逐一明記されていた。

事案1の相談者は支援者が同席を拒まれていた。そのことは申請権の侵害と疑われる行為でアウトであること、一日千円の分割支給計画が「真にやむを得ない事情に基づく例外的事案であった」と判断することはできず、更に「一日あたり千円の分割支給額を、平日に連日交付するという分割支給計画では、最低限度の生活を保障することにつながらず、生活保護法1条の趣旨に反するおそれがあるものであることを認識すべきであった」とし、「最低基準を下回る給付を内容とする分割支給計画は生活保護法違反であるばかりか、憲法25条の趣旨にも合致しないものであって、(中略)意思表示が事案1本人から市福祉事務所に対してなされていたか否かを問題とするまでもなく、有効な口頭での合意が成立しうる事情がなかったものと判断せざるを得ない。(中略)事案1本人との間で口頭の同意が存在していたかどうかは、本質的な問題ではない」と続き、「生活保護法8条2項等違反と評価できる違法な分割支給計画の策定を桐生市福祉事務所が組織的に許容していたことにある」と結んでいる。

一日千円の分割支給に、事案1の方が同意していたかどうかは継続中の裁判の争点になっている部分である。高校生のお昼代じゃああるまいし、支給されるはずの保護費を満額受け取れず、毎日千円を手渡しで受け取ることを同意する人がどこにいるんだ、コノヤロー! と裁判記録を読むたびにテーブルを叩き割りそうになっていた私の溜飲が下がる文面だった。青空に白球をかっ飛ばしたくなるような明快で正しい文章だった。この「同意の無効」は裁判の行方にも影響するはずだ。

しかもケースワーカーに指示された通り、毎日ハローワークに通っていた事案1の方に、市は指導指示書を出している。指示書って口頭で指導に従わなかった人に書かれるものなのに、従順に従っている方にまで書いていたことが報告書で明らかになった。とことんメチャクチャ。

一人の事案からもこれだけの違法行為がザクザクなのである。

無差別平等の理念に反する

事案2の方は事案1の方と異なり、特段問題も起きずに申請がスムーズに行われた。このことを委員会は生活保護法2条の「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」に反していること、なんの合理的な理由も見いだせない恣意的な差別的取り扱いをしていたと指摘。その原因を、「桐生市福祉事務所が組織として、生活保護法2条の理念を正しく理解しておらず、その理念を実現しなければならないことの、認識に欠けていたから」と見解を示した。

市が「口頭での同意があった」と釈明する分割支給については、事案1と同様、生活保護法8条2項等に違反していると斬り捨てている。

事案3に関しては、もう違法&不正行為の宝庫。申請権の侵害(生活保護法2条及び同法7条)から始まり、相談者の申請意思や窮迫状況、相談内容やそれに対する助言内容、申請に至らなかった経緯が面談記録表に記載されていなかった点、保護決定通知遅延、保護費交付遅延の違法性(生活保護法24条3項、24条5項)を挙げ、桐生市福祉事務所に「法令遵守という根本的かつ基礎的な問題意識が欠落しており、それへの対応能力も構築されていなかったことは、組織としての問題であり、早急に是正されなければならない」とした。

とりわけ、まったく架空の日付を受領簿に記入し、更にハンコの無断押印をしていたことについては、「驚きを禁じ得ない」とし、福祉事務所において保管されていた認印の数が1948本に上ることも「非常に驚愕すべきこと」であり、「問題意識を抱くどころか、利便性等を優先し、それを誰も咎めない市の体制の問題点が浮き彫りになった」とした。

そして、「桐生市福祉事務所が組織として公金の取り扱いに関する規範意識が崩壊しており、(中略)極めて不正常な組織体制に陥っていたことが原因であると指摘せざるを得ない」と強く批判した。

「規範意識が崩壊」という言葉は、順法精神が基本の公務員にとっては最も恥ずかしい指摘だろう。

組織的不正である

桐生市は保護費を窓口支給していた14件のうち、1件しかケース記録にその旨を記載していない。そのことについて「群馬県による定期監査等によって露呈することを未然に防ぐ意図のもと、組織的に分割支給事案についてケース記録中の記載を行わなかったのではないかという疑念が生じる」とし、「市民、あるいは国民から納付された税金を原資とする公金の取り扱いについて、公的記録に架空事実を、架空であることを承知の上で書き入れる職員の存在と、その取扱いを是認する桐生市福祉事務所の組織的不正である」と言い切り、そのような取扱いが漫然と継続されていたことに強い驚きを禁じ得ないとダメ出し。

加えて、調査した問題の数々があまりに深刻で、市の組織的責任として極めて重大なものであるため、第三者委員会による調査のみでは対処することが不可能な問題であると、暗に更なる捜査なり調査の必要性にも言及している。

これまでの第三者委員会会合で桐生市に誤魔化され続けているかに見えた第三者委員会が、実はかなり戦略的に検証と追及をしてきたのではないかと思える極めて厳しい内容だった。吉野委員長は大石内蔵助だったのかもしれない。私も騙された。

市長、水際作戦を認める

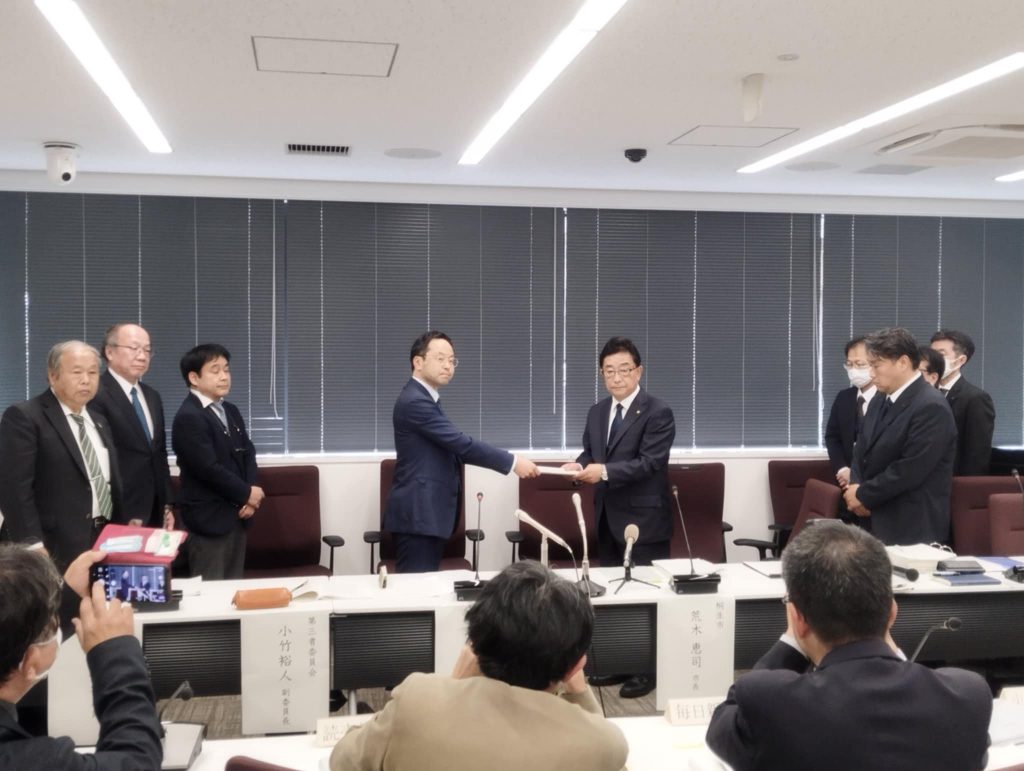

第三者委員会の報告を受け、荒木恵司市長は「市の生活保護利用者数が約10年で半減したことについて、その時期の市福祉事務所の組織としての認識に重大な問題があり、申請権の侵害が生じていたことが大きな要因だったと厳粛に受け止め、深く反省している」と述べ、隣に並ぶ森山享大副市長らと頭を下げた。

ただ、自分は問題発覚まで「一切知らなかった。気づかなかった」と答えた時には、会場の記者たちの「よくいうよ!」という心の声と舌打ちが聞こえるようだった。

荒木市長は自身の給料を月額30%、副市長は20%を半年間減額する議案を市議会に提出する考えと、併せて関係職員の処分も行う意向を示した。

再発防止策として、来年度からになるが、

・相談業務の全件録音

・県への職員派遣研修や先進自治体への視察研修

・総務部人材育成課に生活保護利用者向けの相談窓口設置

・チェック機能を有するコンプライアンス体制の構築

・ケースワーカー増員による職員体制の強化

・保護係の警察官OB配置をやめる

……などが挙げられた。

深い闇の中にある確かな光

この結果を、取材を受けてくれた証言者らに伝えると、喜んでくれた方もいたが、深いトラウマが消えずにずっと苦しんでいる人からは「それでも自分は死んでも福祉課には行かない。私はあの人たちを許せない」と悲鳴のような返信が届いた。

過去10年間で桐生市が相談者や利用者にしてきたことは、いくら謝っても消えることはない。非課税世帯が他自治体よりも目立って多い桐生市で、生活保護制度を使わせてもらえずに失われた命や生活、健康がどれだけあっただろうか。もっと長く生きられた方もいた。虚偽の説明をされて家族との思い出が詰まった家を手放した人もいた。取返しがつかないのだ。

保身のために謝罪して、知らなかったとうそぶく市長や、住民の人権を踏みにじり、虐待していた職員たちは、そのことに気が付く日がくるだろうか。

せめて、仲道司法書士が暴いた桐生市の不正の数々を、被害を受けた当事者と一緒にここまで変えることができたのだと、その喜びを共有したい。この展開を最後の最後に決定づけたのは、やはり第三者委員会が1月に募集した市民からの声なのである。

ほんの短期間に100件以上集まった声のインパクトは強烈だった。勇気を出して被害を訴えた人たちに心からの敬意を表したい。そして、その中には、桐生市役所の職員からの声が6件あったことも忘れない。それは暗闇にもかすかな、だけど消えない光はあるのだと教えてくれた。

しかし、最も深そうな闇……金銭管理団体の問題や、扶養届の偽造などの深刻な犯罪行為については、いまだ解明がされていない。荒木市長の謝罪が本心ならば、市が本気で改善する気があるのなら、これで幕引きをはかるのではなく、残った問題に本気で向き合うことだ。

*

*記事を読んで「いいな」と思ったら、ぜひカンパをお願いします!