エピソード満載の2週間

改めましてこんにちは。ようやく「本屋になってみた」と明言できるようになった「よりまし堂」の岩下です。

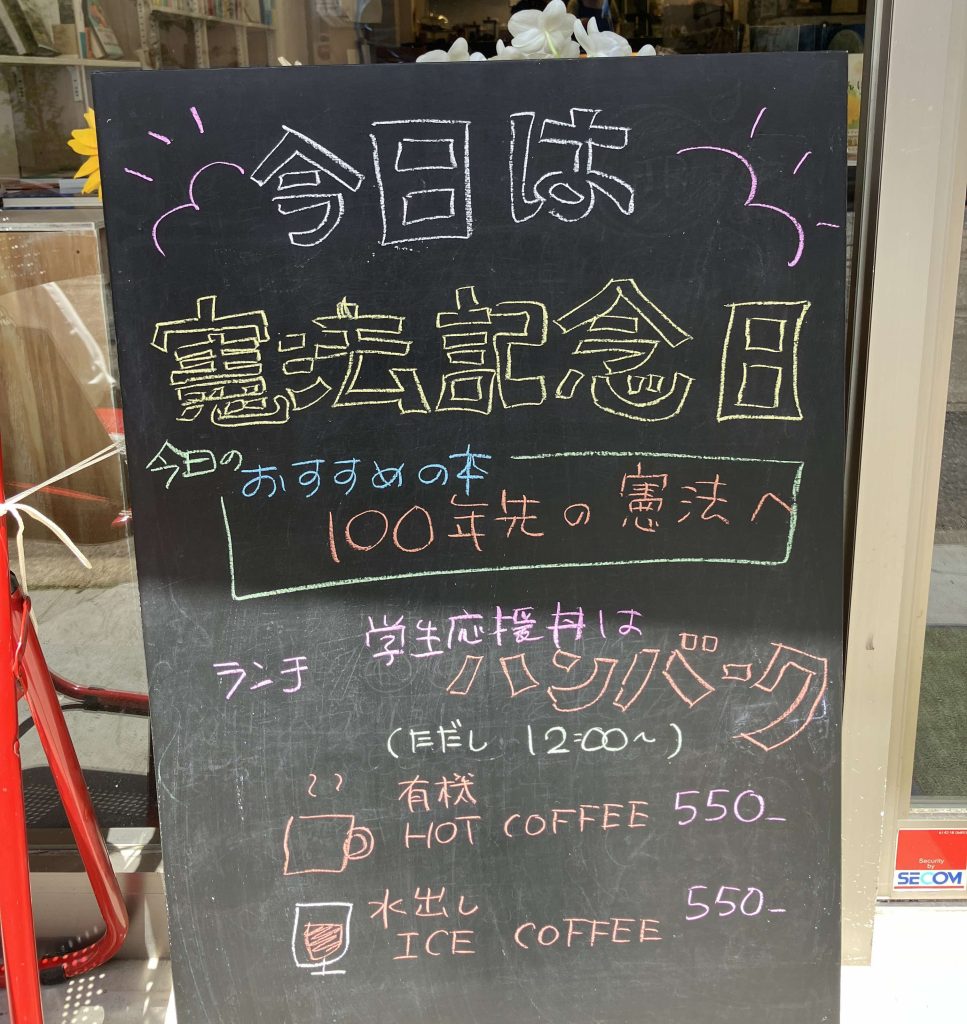

この原稿を書いているのは5月3日の憲法記念日、お店のオープンからちょうど2週間です。書いていて、ほんとにそれしか経ってないの? と思ってしまうくらい、いろいろなことがあった2週間でした。オープン初日の盛況とドタバタは前回の最後に書いた通り。翌日からは客足も少なく……と書きましたが、その後も日々何かしらのドラマがあったのです。

お店を始める前、共同運営者である小川佳代子さんと二人で考えた「こんなお店にしたいね」というイメージがありました。

多様な国籍や民族的ルーツの人がやってきて、誰もが安全を感じられるお店。女性でも一人で飲めるお店。障害など社会的なハンディがある人も周囲に遠慮せず楽しめるお店。

そんな人たちが、「支援する/支援される」という関係ではなく、それぞれの得意なことや個性を持ち寄ってつくるお店。

地域の中にある人や文化、歴史、さまざまな資源が集まる「拠点」のようなお店。

そんな夢が膨らむ一方で、まずは自分たちのなりわいとして自立し、地域の中にとけ込んでいくには少なくとも3年、もしかしたら10年かかるかもしれない……と思っていました。

ところが。開業からわずか2週間のうちに、ここに書いたようなイメージが、すでに一部は実現したかのような出来事が続いたのです。

物件探しの当初から、小川さんはバリアフリーの路面店にこだわっていましたが(その結果、当初は認知さえしていなかった南平という地にお店を構えることになったのでした)、車椅子で来店してくださった方がすでに何人もいます。大型の車椅子で本棚と本棚の間を通り抜け、店内を一周していかれるようすに、小川さんと僕はひそかに目を合わせガッツポーズを送りあったのでした。

発達上のハンディのあるお客様も、ご家族や介助の方と一緒に、何人か来店してくださいました。視覚障害の方は、最近点訳で読んだ面白い小説のことを教えてくれました。

何十年も南平に住んでいるという話好きの欧米系の男性は、開業初日からほぼ毎日通ってきてくれています。

前回書いたロシア出身のバリスタさんは、実はウクライナ戦争後に前線に送られることを恐れて日本に逃れた方なのですが、その後もコーヒーの機材やメニューについてアドバイスをくれています。

コーヒー豆の一部は地元の焙煎屋さんから仕入れたもの。お菓子づくりが得意な友人のおかげで、クレームブリュレはすでに名物メニューになりつつあります。

店主の2人が持たないスキルをいろんな方が提供してくれるので、こちらは場の維持に専念できます。そうしたスキルに十分な対価を払える段階にないのが申し訳ないところですが、それでも皆さん善意で、楽しんでやってくださっているのはありがたいことです。

若い人のお腹を満たすことに喜びを感じる小川さんの目論見どおり、学生応援メニュー(丼もの)に惹かれて来てくれる近所の大学生たち。近くの高校の図書館司書の方とは、コラボで読書イベントができたらいいですね、といったお話もできました。

お友達と誘い合って来てくれる方も、外から覗き込んで、試しにという感じで入ってくるお一人の方もいますが、カウンターとテーブル2席だけの距離感のためか、小川さんの人柄に釣られてか、初対面のお客さんどうしの会話が生まれることもしばしばです。

かと思えば、一人でグラスを傾けていた女性が、ふと祖父母が朝鮮半島出身であることをさらりと教えてくれたことも。

こんなふうに、「なんかちょっと、できすぎてない?」と言いたくなるような出来事が日々続いているのです。なんだろう、このミラクルは。

「本屋がある街」がもたらすもの

こんなことがオープン直後から起きている理由のひとつは、南平という土地のローカル性もあるかもしれません。以前も書いたように、日野市の中でも南平は、近隣ですら知らない人がいるほどマイナーな駅。宅地開発が進み、周辺人口は少なくないものの、買い物などは近くの大きな駅やロードサイドの大型店に行く人が大半です。

駅前の商店街は、店主たちの高齢化に従いシャッター通りと化し、商店会も解散してしまいました。駅前にはコンビニさえなく、高校生はスーパーのイートインスペースにたむろしています。夜も営業しているのは昭和な雰囲気のスナックが多く、「友達を誘えるようなお店がなかった」との声も聞きました。

そんな街だけに、地元民のみなさんは、「新しいお店ができる」ことにこちらの予想以上の期待を抱いてくれていたようです。工事をしている段階から、「何ができるの?」と覗き込んで尋ねてくる方が多かったのは以前に書いた通り。

そして、できるのが本屋カフェだと知ると、何人ものお客様が「南平に本屋ができるなんて」「この街を選んでくれてありがとう」と直接言ってくれました。商売のために出店したのに、こちらが感謝されるなんて不思議な気持ちですが、きっと皆さん文化的なものを渇望していたのでしょう。

出版業界にいると、「もう誰も本なんて読まないよ」と悲観する癖が身についてしまっていますが、やっぱり文化や知的なものへの欲求、暮らしをより良いものにしたいという願いは誰にもあり、読書への潜在的なニーズは存在するんだと実感しました。

振り返れば僕自身、自分の住む地域にカルチャーが乏しいことをずっと物足りなく感じていて、「それなら自分で始めるしかないか」というのも本屋を始めた理由のひとつでした。誰かが近くで独立系書店を始めてくれたら、僕も「ありがとう」と言ったかもしれません。

「いい本屋が街にある」ことが、その街の人々にもたらす誇りというか自己肯定感のようなものが、間違いなくあると感じています。

今まで行き場を探していたいろんな人やニーズがこの場に流れ込んできたからこそ、予想外の化学反応を呼び起こしているのかもしれません。

「公共」と「私的空間」の入り混じる場である「店」

と、ここまで書いたところで一度PCを閉じ、翌朝読み直してみました。ちょっとハイになりすぎじゃないか。自分の店の自画自賛と受け取られるかも――そう思っていた矢先、SNS経由でひとつのエッセイに出会い、「そうそうそう! そういうこと!」と叫びそうになりました。

最近、朝日新聞のインタビュー等でも注目されている哲学者の朱喜哲(ちゅ・ひちょる)さんが「ブルータス」に寄稿したものです。

ぜひ全文読んでほしいのですが、僕が「それ!」と叫びたくなったのは特にこの部分です。

顔が見えるひとりの店主が、自分の人生経験というもっともプライベートなものを、原則的に「客は選べない」という意味でパブリックな市場に差し出す。ここにある矛盾と緊張が、「お店」というものを一つひとつ特別なものにする。

現代のように、職場のあるオフィス街と自宅のある住宅街が遠く離れてしまっている都市部では、いかに多くの住民がいてもそこは「社会」にならないのだ、と。(中略)どれだけ小さな商いでもいいから、ただ帰って寝るための「イエ」というだけでなく、その場所が地域のひとびとになにを提供するのか、どんな機能をはたすのか、明らかにするような「ミセ」が多くなってはじめて、地域は社会になっていく。

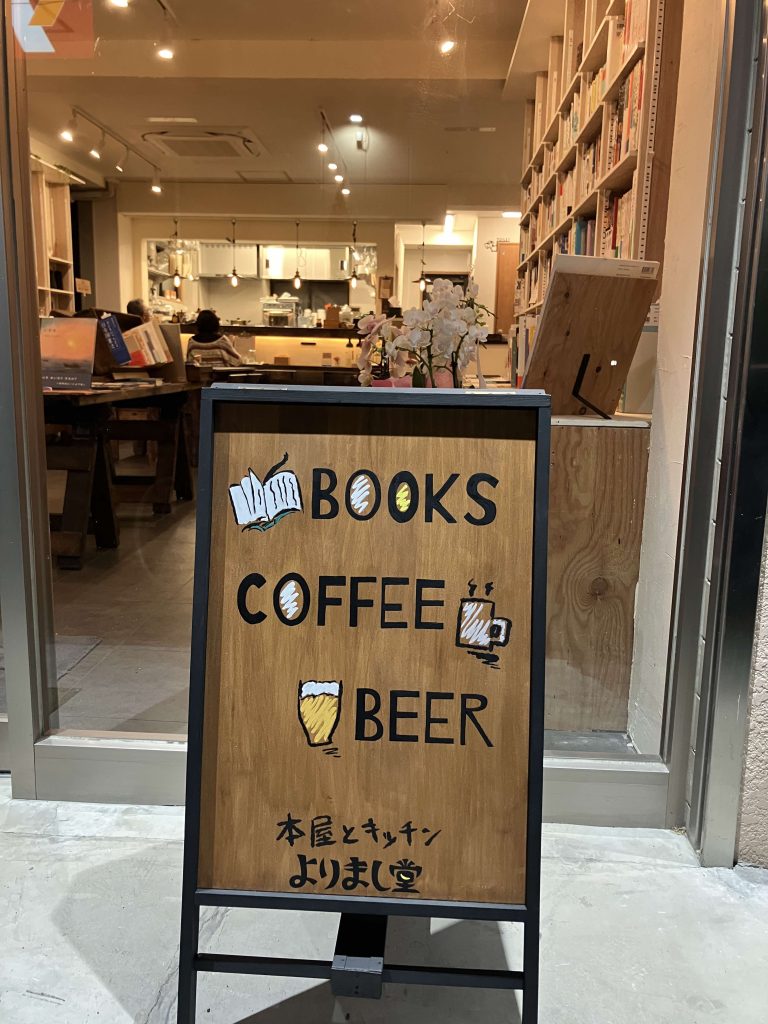

よりまし堂はわずか17坪の小さなお店ですが、そこにも間違いなく公共=社会が存在するし、あえてそれを生み出そうとしてきたとも言えます。

そもそも本屋という業種に、そういう性格があるとも言えそうです。棚にある本には、実用書やエンタメもありますが、できるだけ社会の中にある諸問題やマイノリティの存在を可視化するようなものを優先して置いています。

飲食メニューの中にも「済州島オモニのキムチ」「祝島のびわ茶」など、ちょっとした「いわれ」を含めています。懐に余裕のある大人が、若者のために先払いで飲食チケットを購入する「ペイフォワード券」の仕組みも始めました。

その他、細かいところでもこだわりポイントがあるので、お店に来ていただく際にはぜひ探してみてください。

こういう工夫は、お店が店主の「私物」だからこそできるわけですが、僕たちはその権限を使って、できるだけそこに「社会」を作り出そうとしている。そう言えるのではないかと、朱喜哲さんの論考は気づかせてくれました。

近年、障害がある人への合理的配慮が事業者に義務付けられましたが、法的な義務がなくてもお店にそうしたことが求められるのは、その公共的な性格からすれば自然といえそうです。と同時に、単なる営利=市場原理だけではそのような動機は生まれません。お客様の中でも少数派である人たちに、どこまで配慮するか。そのコストとベネフィットをどう考えるか。営業する側としてはジレンマですが、そこにも「私/公」のせめぎあいがあるといえそうです。

あとは売上の安定だが……

さて、肝心の営業成績のほうは? といえば、初日の売上は突出していましたが、以降は落ち着いたペースでの推移です。とはいえ、当初かなり悲観的に立てていたシミュレーションよりは、だいぶましな水準をキープしています。

金額だけでなく、「さすがにこれはハードル高いかなあ……」と思っていた硬めの本があっさり売れることも多く、読者のポテンシャルを侮ってはならないと痛感しました。購入者層も高齢者から大学生まで、かなり幅広いと感じています。

もちろん、最初のご祝儀相場もあるでしょう。物珍しさがなくなった後で、どのくらい固定客として残っていただけるか。お店の魅力や品揃えを改善し続ける「不断の努力」が問われます。

でも、オープン当初の高揚感のためだったとしても、この2週間で目にしたものを、この仕事の原点として記憶にとどめたいと思っています。

* * *

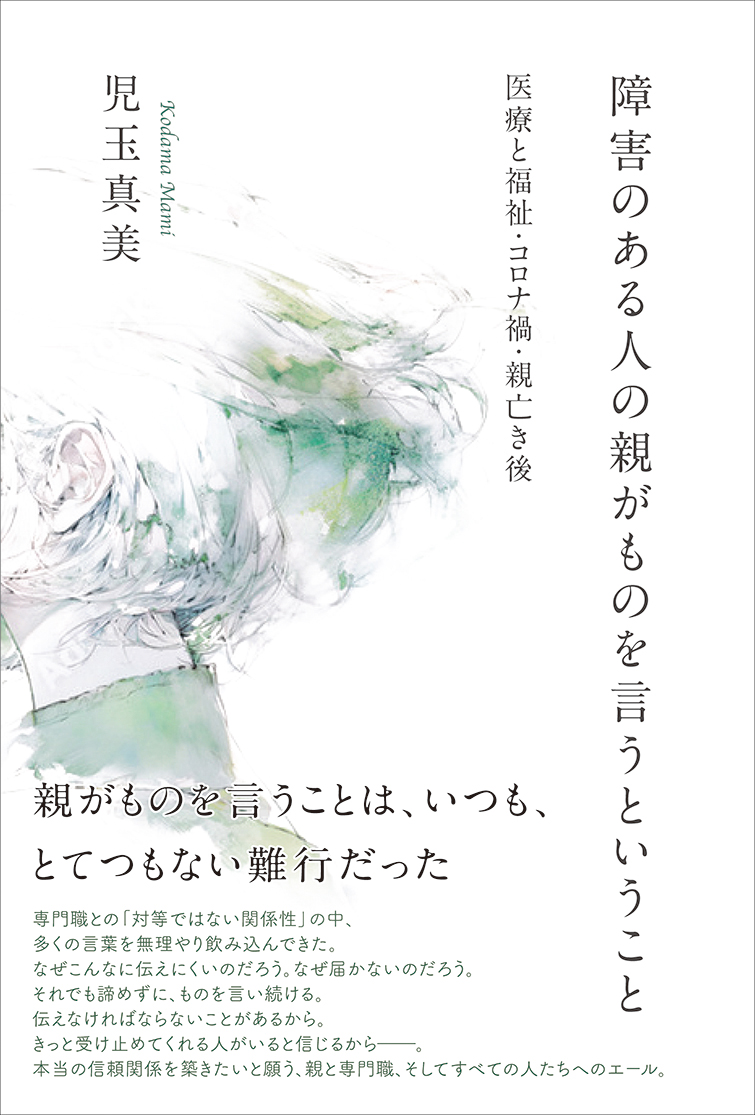

児玉真美『障害のある人の親がものを言うということ』(生活書院)

重度障害を持つ娘を長くケアしてきた母親が、その立場からの「語れなさ」を言語化する。同情の対象ではなく個人として「ものを言う」ときに噴出する反発や非難、上からの「たしなめ」や「助言」。時に医療者に、時に社会に喧嘩を売りながら、ケアラーもまた尊厳をもつ個人であるのだと主張する足場を著者は築いてきた。店のオープン直後、この本を手にした女性が「私も子どもに障害があって……」と問わず語りに話しかけてくれたとき、必要な人に必要な本を手渡すことができたと思えた。

「なぜ、南平で本屋なのか?〜私が本屋になった理由」

この春、日野市南平にオープンした「本屋とキッチン よりまし堂」の開業記念イベント第2弾!

全国で書店が激減している一方で、あえて個人で本屋を始める人が増えている? チェーンや大手資本ではない「独立系」と呼ばれる本屋が注目される理由とは?

千葉県幕張で「本屋lighthouse」を営む関口竜平さん、分倍河原駅前の「マルジナリア書店」の小林えみさん、「よりまし堂」本屋担当の岩下結と、3人の書店店主がクロストーク。本屋好きな方、本屋開業に興味がある方に、その楽しさも難しさも包み隠さずお話しします!

日時:5月24日(土)14時から15時半

会場:本屋とキッチン よりまし堂(京王線南平駅)

詳細はこちらから