オープンから早くも1ヵ月。この間、試行錯誤を重ねながら次第にペースをつかみ、お店の運営スタイルも工夫と修正を重ねてきました。想像していなかったようなミラクルな出会いもあり、全体としてはこれ以上を望むのは贅沢なほど順調と言えると思います。

「こんなにいいことばかり続いて、いつか揺り戻しがあるんじゃないか……」

僕も小川さんも、常に最悪の事態を想定するのが得意なので、そんなことを言い合っていたのですが。やっぱり思いがけないところに落とし穴が隠れていました。

水道代が200万!?

水道メーターの検針にきた点検員の方がいわく、「水が漏れてるみたいですよ」。使用量が不自然に多いというのです。それも、ちょろちょろ漏れるレベルではなく、何トンという単位で。普通に料金を請求したら200万円くらい(!)の量だというのです。

あわてた小川さんからの連絡に「はあーーー?」となりながら、にわかに信じがたくもありました。何トンなんて、小さなプールが一杯になるような量の水漏れに気づかないわけがない。キッチンも、室外の温水器などの周辺をみても、どこも水浸しになっていたりしないのです。

だとしたら、地中の配管から……? でも、そんな大量の水が出ていたら沼みたいになるのでは?

埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故のことが頭をよぎります。そんなことになったら近隣まで巻き込んで大変なことに……。小川さんと青ざめた顔を見合わせました。

とりあえず、元栓を絞って水流を最小限にしつつ、その日は営業継続することにしましたが、水がちょろちょろとしか出ないので洗い物なども不便です。水漏れ箇所や原因がわからないので、数日は不安を抱えて過ごしました。

数日後ようやく業者さんが来て、外のコンクリートを剥がしてもらい、やっと水漏れ部分が特定できました。地中の水道管が錆びついて直径数センチの穴が空いていたそうです。おそらく開業直後から、1ヵ月にわたって漏れ続けていたようですが、そんな程度の穴から何トンもの水が出るとは……。

幸いなことに水はけのいい地盤だったらしく、水が溜まることはなくほとんどが地中に染み込んだようです。もともとお店の裏手に井戸があるなど、地下水の多い土地なので、合流して伏流水となってくれたのかもしれません。

とりあえず原因がわかり、こちらの使い方や工事の問題ではなく、建物自体への影響もなさそうなので、ひと安心。水道局もこういう場合にいきなり全額を請求したりはしないようで、金銭的負担も最小限ですみそうです。よかった……。

こうしたインフラの老朽化は外見からはわからないので、どこでも起こりうるのが恐ろしいところですね。文字通り足元で、知らないうちに1ヵ月も「危機」が進行していたとは……くわばらくわばら。

「ポリタスTV」の取材でライターの和田靜香さんがご来店

書店主3人の鼎談イベント

そんなアクシデントもありつつ、数日で平常営業に戻すことができたので、最終的には運のいい方だったと言えるでしょう。

翌週の24日は、開業記念イベント第2弾として、本屋lighthouse(千葉県幕張)の関口竜平さん、マルジナリア書店(東京都府中市)の小林えみさんと僕の3人による鼎談イベント「なぜ、南平で本屋なのか?」を開催しました。

僕が本屋を目指すにあたってお手本とし、実践的な助言もいただいてきたお2人。反差別や多様性、社会正義といったポリシーをはっきり掲げている点でも共通項が多いと思っています。

鼎談の中では、そうした社会的な活動をお店の営業の中でどう位置づけるのか? という議論もありました。

たとえば、lighthouseでは「子ども読書ちょきん」という、小学生が金銭負担なく本を買える仕組みを実践しています。「ちょきん」の資金はお店の売上から(1冊につき10円ずつ)拠出しているので、利用されるほど売上は減っていくのですが、関口さんはこれを「あえてやっている」といいます。

自分で選んで好きな本を読む経験を通じて、将来は本を買う大人になってくれる……といった理屈ももちろんありますが、それが確実なリターンとしてお店に返ってくる保証はどこにもありません。経済原則に即していえば、全く合理的ではないでしょう。でも、「あえてやっている」。

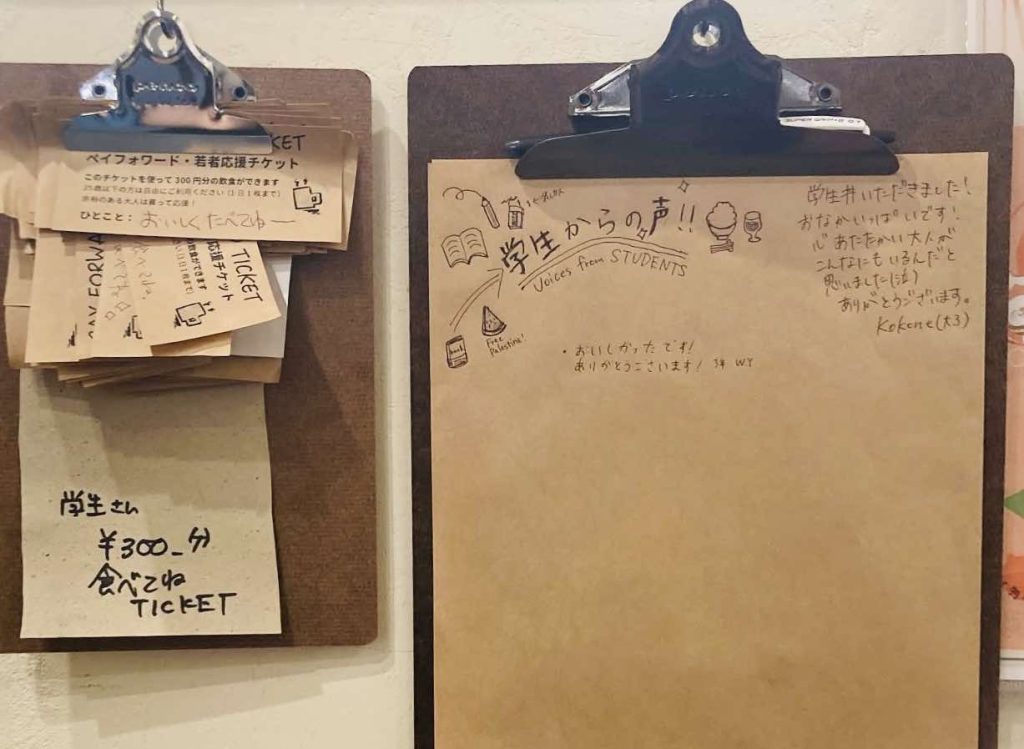

よりまし堂は、25歳以下が飲食に利用できる「若者応援ペイフォワード券」を始めました。懐に余裕のある大人が300円のチケットを買ってお店に預け、利用する若者は自由に使える仕組みです。きっかけは、お客様の1人が「若い人に食べてもらって」と心付けを置いていかれたことでしたが、その話を聞いて「それなら自分も」という方が増えてきたのでチケットを作って仕組み化しました。チケットを買う人は、見知らぬ誰かのために余分にお金を払うわけですが、意外に購入者が多くて、むしろチケットが溜まってしまうほどです(これを読んだ学生さんはぜひ食べに来てください)。

ペイフォワード券には購入者からひと言メッセージを添えてもらっている。先日、利用した大学生が自発的にお礼のコメントを書くボードを作ってくれた

前回も引用した哲学者・朱喜哲さんの「バザールとクラブの哲学」では、お店、特に個人営業のお店が「公」と「私」の入り交じる汽水域のような場所であること、それが「家」と「職場」に分離しがちな現代の都市生活では特に「社会」を現出させる重要なファクターであるということを論じられていました。

お店は、店主個人の私的なゾーンであると同時に、万人を(建前上は)受け入れる公的なゾーンでもある。そして、私的空間であるからこそ「読書ちょきん」や「ペイフォワード券」のような、いっけん経済合理性に反したことも可能になるということでしょう。

大きな話をすれば、(家庭間あるいは世代間の)経済格差の是正といった問題は、行政など公的な責任において解決されるのが望ましいことです。我々がしているのは、大海をスポイトで汲み上げるようなもの。だから、これは「お役所の手なんか借りなくても、民間の力で社会的課題を解決してみせます」といった話ではまったくありません。

「子ども食堂」のような取り組みは素晴らしいですが、それで政府がすべき貧困対策を置き換えられるものではないし、公的責任を免除する口実にされるべきではない。そのことは鼎談の中でも小林さんから強調されていました。その戒めは押さえたうえで、では何ゆえ零細な本屋(あるいは飲食店)である我々が「シャカイ」と向き合おうとしているのか。

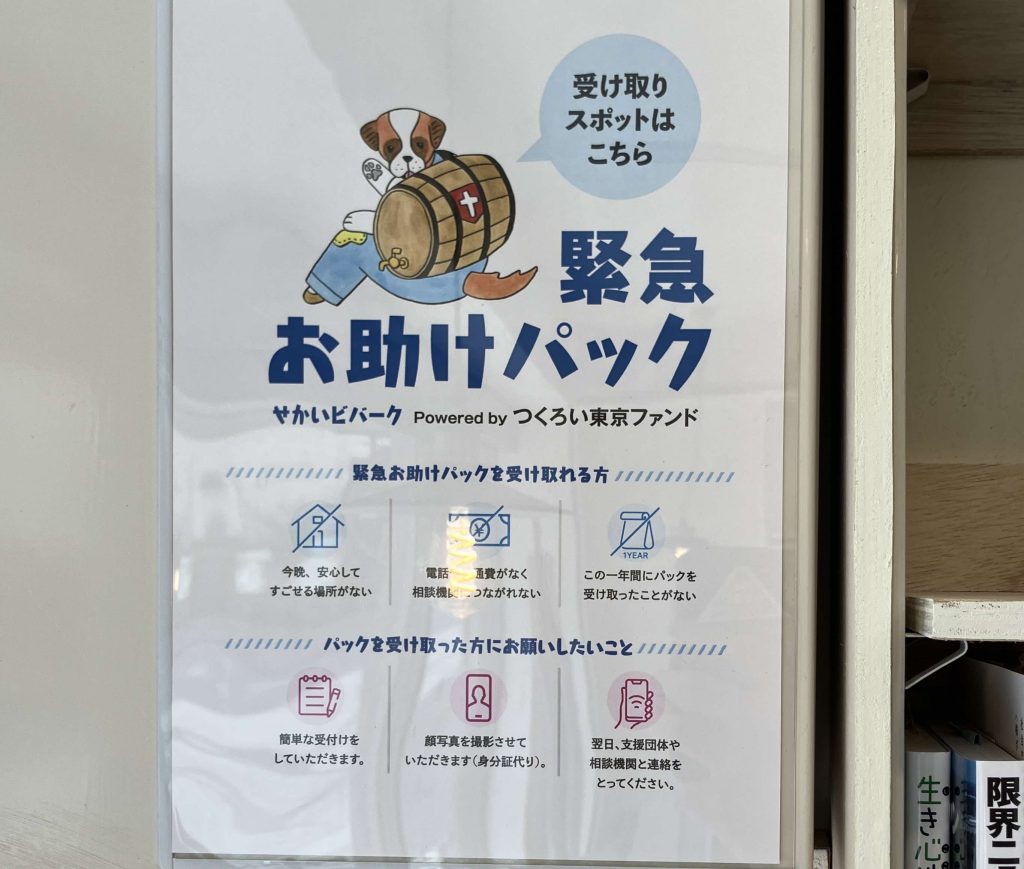

生活に困窮した人が一晩の宿と食事を無償で利用できるキット「せかいビバーク」。小林さんに教えてもらって当店も受け取りスポットになった

「公」がすべき領域と「私」にできる領域

たとえば、読書ちょきんやペイフォワード券を、政府や自治体が制度として行おうとすれば、さまざまな異論が出てくるでしょう。

「生活に余裕がある家の子どもにまで提供する意味があるのか」

「年齢の線引きはどこでするのか」

「氷河期世代や高齢者の貧困は無視するのか?」

等々、いくらでも思い浮かびます。それらに対する説明責任は、税金を使うなら当然のことですが、結果として対象を限定したり所得制限を設けたりしたら、どんどん制度としては利用しづらいものになっていくでしょう。たかだか本を買うのに、家庭の生活状況まで把握されたい人はいないでしょうから。結果、最初にあった「みんなに好きな本を読んでほしい」「栄養あるものを食べてほしい」という善意の動機とは、かけ離れた制度に着地してしまうというのが、ありそうな話です。

他方では、なるべく個人の「善意」や「共感」に頼らず、制度的に運営されるべき領域もあります。別の言い方をすれば「権利」として確立された領域です。たとえば、障害のある人が介助を受ける権利などは、善意や配慮と切り離してなるべくニュートラルに提供され、利用する人も毎回「感謝」や「後ろめたさ」を感じる必要がないというのが理想的です。

しかし、社会の中にあるさまざまなニーズには、権利として確立される以前のグレーな部分がたくさんあるはずです。必要とする側も提供する側も、はっきり対象を言いにくいし要求もしにくい。でも、「あれば嬉しい」。

わかりやすい例が、最近話題になってきた「生理の貧困」の問題かもしれません。無料で生理用品を使えることは「権利」だとする主張がある一方で、自己責任で解決すべき問題だという声もあります。でも、学校や大学など、少しずつですがそれを保障しようという領域は増えているようです。

よりまし堂も、小川さんの発案で開店時からトイレにナプキンを設置してきました。それはおそらく、「あったら嬉しいよね」という素朴な気持ちからなのですが、それは同時に、まだそれを「権利」と認識していない多数派(生理の問題でいえば多くの男性)に対して、「これは社会的に満たされるべきニーズなんだ」と知ってもらうための発信にもなっていると思います(ちなみによりまし堂のトイレは男女共用です)。

そういう場が増えていくことは、公的責任を肩代わりするのではなく、むしろ「民間がボランタリーにやっているのだから、行政もやれるのでは?」というメッセージとして働き、社会の空気を変えていくかもしれません。

「ほしい未来」をお店で表現する

この数年で多くの参加者を集めるようになった「難民・移民フェス」は、「ほしい未来を1日だけ先取りする」イベントだと主催者の方が語っていました。

それを真似ていえば、僕たちがしているのは、小さなお店の中で箱庭のように「ほしい未来」を表現することなのかもしれません。「こうすればもっと世の中、生きやすくなりませんか?」「一人ひとりが少しだけ優しくなれば、もっとましな社会にできそうじゃありませんか?」と。

難民・移民フェスが楽しいのは、実際にその空間に身をおくと、本当にそんな未来が実現できそうに思えるからだと思います。そこで体験したことを、それぞれの日常へ持ち帰ることで、人々の振る舞い方が少しだけ変わるかもしれません。

同じように、僕たちのお店で何かを受け取って日常にも持ち帰ってくれたら嬉しいし、そんな場が社会の中に増えていくことを夢想しています。

* * *

【追記】鼎談イベント「なぜ、南平で本屋なのか?」はアーカイブ販売もしています。ご興味ある方はこちらから。

* * *

【イベントお知らせ】

よりまし堂をたまたま訪れた学生さんの発案で、イベントに会場を提供することになりました。本文でも触れた「生理の貧困」問題をめぐり学生団体が企画した意欲的なイベントです。ぜひ応援してください。

「ポーチから、政策へ。生理用品無償配布の「これから」を考える」

日時:6月15日(日)14:30開場 15:00開始

場所:本屋とキッチン よりまし堂(京王線「南平駅」徒歩1分)

形式:対面(オンライン配信あり)

登壇者:吉田あやかさん(三重県議)、能條桃子さん(NO YOUTH NO JAPAN代表)

申し込みフォーム:forms.gle/KB6Q7VahaA98pD4s8

企画・運営:生理用品無料配布団体オク+パス

* * *

影山知明『ゆっくり、いそげ カフェからはじめる人を手段化しない経済』(大和書房)

外資系企業から転身し、JR西国分寺駅前に喫茶店「クルミドコーヒー」を開業した著者。ポイントカードや割引といったサービスは客の「消費者的な人格」を刺激し、店の側にも金銭的価値でしかお客を見ない悪循環を招くという。互いを利用する「テイク」先行の取引ではなく、対価を上回る価値を体験してもらう「ギブ」先行の取引が、結果的に経済の好循環も生む。理念だけでなく、17年も営業を続けるからこその説得力がある。