これまで連載第3回から第6回にかけて、公立学校であるナショナル・ティーチャーズ・アカデミー(NTA)を閉校から守るための戦いについて書いてきた。

今回は番外編として、裁判の判決が出る日の、私だけが体験した出来事について書いてみようと思う。それはとても個人的であったために、今でもWe Are NTAの戦いについて思い出すときには、感情とともに鮮やかな情景として浮かび上がるのだ。

*

2018年12月3日(月)午後2時45分、法廷に向かおうとしていた私は、裁判所のあるデイリー・センターのセキュリティに止められた。判決後の記者会見や抗議活動に備えて、メガホンと2枚のバナーを持っていたからである。

メガホンの電源は切られており、バナーもカバンの中に折りたたんで入れていた。10月10日の初公判で同じ法廷に入った際には、これらを持ち込んでも問題はなかった。手続きが変更されたのか、それとも警備員個人の判断によるものかはわからない。いずれにせよ、今回はカバンを中に持ち込むことも、そこで預かってもらうことも許されなかった。

メガホンはあきらめてもかまわない。しかしバナーだけはどうしても手放すことはできなかった。「I ❤️ NTA」「Black Students Matter」と書かれた2枚のバナーは、NTAの保護者、ダニエル・ステファニックとジェイソン・ジェイムズ夫婦が手作りしたものだが、そのことを知っている人はNTAの中でもあまりいないのではないかと思う。2人はある日思い立って、リビングルームの壁に広げたキャンバス生地にプロジェクターでデザインを映し、その上にペンキを塗って作ったのだそうだ。今でも彼らの家の壁にペンキのシミが残っているという。当時、本当に混乱し何が起きているかわからず無力感を覚えていた中で、何か自分にできることがあるというのがうれしかったのだと、ダニエルは私に話してくれた。

バナーを掲げるWe Are NTA

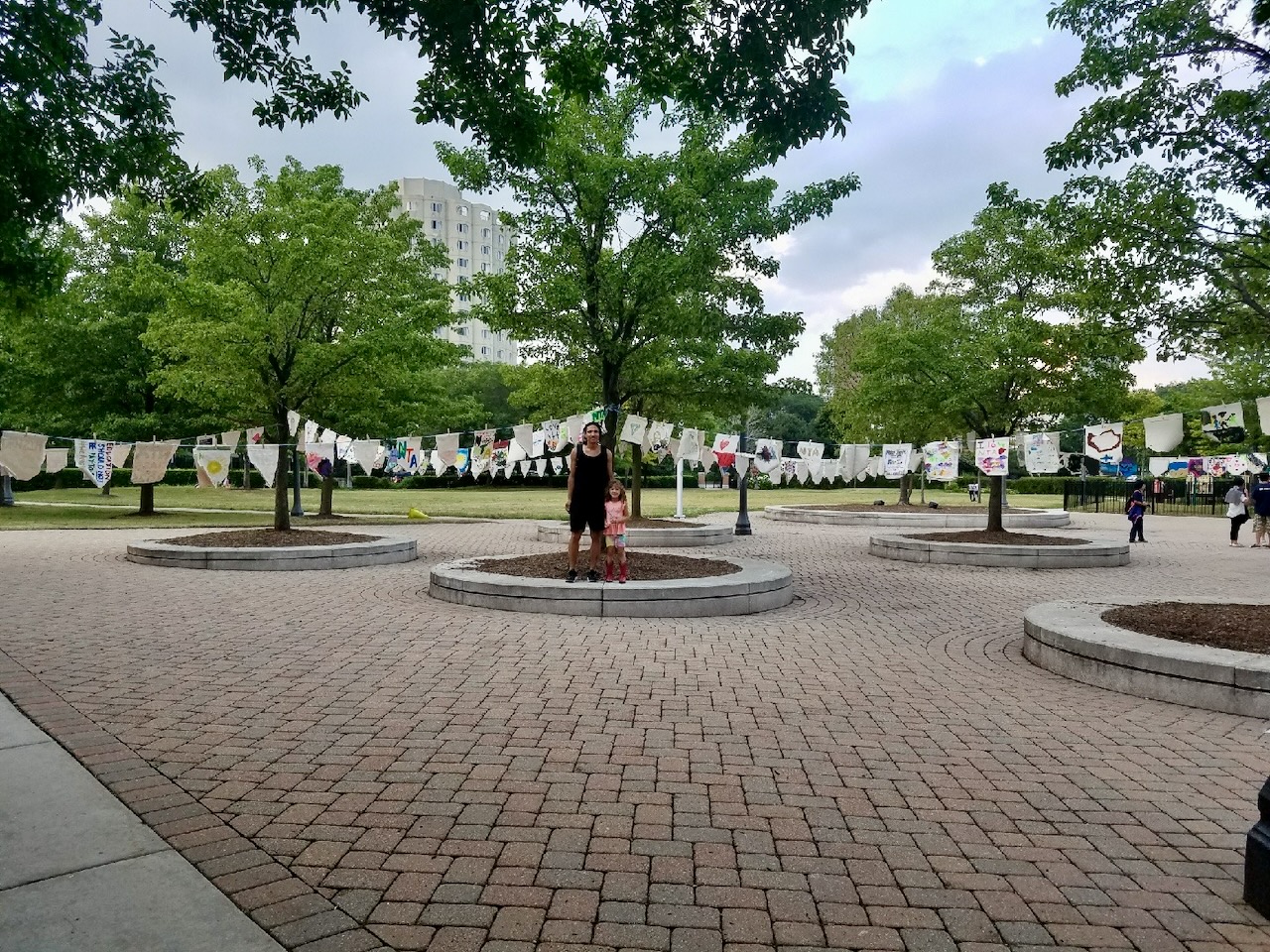

We Are NTAの戦いにとってこのバナーは不可欠な存在で、大きな貢献だったにもかかわらず、自分たちが作ったことを表立って示そうとしないのはなぜかと私が尋ねると、みんなそうだったのではないかと言っていた。「自分たちよりもずっと大きな形で貢献していた人たちも、それぞれ表には見えないところで活動していたと思うよ」と。ダニエルとジェイソン夫婦は、他にも、生徒や親それぞれがNTAへの思いを表現する小さな旗作りを企画して、NTAで地域集会が行われる日にそれを校庭一面に飾りつけてくれた。長い戦いの中で、明るい気持ちになれる、コミュニティの力を信じられる瞬間を、この夫婦は静かに、アートによって幾度も作ってくれたのだった。

ダニエルとジェイソンが企画した小さな旗作りの様子

地域集会の日、校庭に飾り付けられた旗の前に立つジェイソンとその娘

この2枚のバナーは、私たちの行動といつも一緒だった。誰かが持っていき、誰かが掲げ、誰かが保護者ルームに戻し、また次の行動に連れていく──そのように皆で大切に扱ってきたものである。もし万が一、訴訟に敗れることがあったとしたら、私たちはこのバナーをこれまで以上に必要とするだろう。それは私たちの象徴であり、We Are NTAの魂そのものだった。

そんなバナーを決して捨てることはできない以上、私は、法廷のある階に上がるのをあきらめて、裁判が終わるまでロビーで皆が戻るのを待たなければならないかもしれないと考えはじめていた。そうすれば少なくともロビーでの記者会見のときにバナーを掲げ、ライブストリーミングもできるだろうと。でも裁判を傍聴できないのはとても残念だった。

困っている私を見かけて「あそこで預かってもらったら?」と言ったのは、ちょうどセンターに到着した私たちの弁護士だった。彼女が指差した先は、デイリーセンター前広場で開かれていたクリストキンドル・マーケット (Christkindlmarket)※1だった。このドイツ風のクリスマスマーケットはシカゴの冬の風物詩で、クリスマスのオーナメントやドイツ料理などの屋台が出て、ビアホールのお店もある。その年の記念マグカップ※2が発売され(毎年コレクションしているシカゴ市民もたくさんいる)、それでホットワインを飲みながらお店をのぞく家族連れで広場はいっぱいになる。

私は急いで外に飛び出して、一番目の前にあったビアホールに駆け込んだ。カウンターにいた女性に「数時間だけこのカバンを預かってもらえませんか」と頼むと、彼女は「いいわよ」と快く引き受けてくれた。私は「裁判に行かなくてはいけないんです」と伝えたが、彼女はあまり興味はなさそうで、「そう」とだけ言うとそれ以上は何も聞かなかった。

こうして私は無事に法廷に入ることができた。

クリストキンドル・マーケットの様子(撮影:Kaori Williams)

判決後、記者会見は私が当初思っていた1階ロビーではなく、24階の法廷のドア前で行われた。もし私がロビーにいたままだったら、その場に立ち会うことはできなかっただろう。あのビアホールの女性のおかげで、We Are NTAは勝利の瞬間を記録することができたのだった。

カバンを受け取りに戻ると、彼女はまだそこにいた。私は「勝ちました!」と伝えた。彼女は「おめでとう!」と言って、今年のマグカップをひとつくれた。もう何年も前にマグカップのコレクションはやめていたのだが、それは思いがけない贈り物だった。

おそらく彼女はいまでも、私が何の裁判に関わっていたのか知らないままである。私たちにとってあれほどドラマティックだった日、あっけないほどに人々の日常が続いていた。でもその中に確かに流れる人のやさしさにふれた、そんな出来事だった。

もらったマグカップ

※1 https://www.christkindlmarket.com/

※2 https://graphics.chicagotribune.com/christkindlmarket-chicago-new-mugs/blurb.html

(初出: “The Day We Won.” artfoodandpolitics, 6 Dec. 2018,に加筆修正)