慌ただしく過ぎた1カ月

しばらく更新が滞ってしまいました。

突然の小川さんの入院から1カ月あまり。退院後は大きな不調はないようですが、身体の負担を考えて夜の営業はやめ、11時〜18時半の時短営業にしています。

8月初旬は、もともと予定されていた新刊の刊行に合わせた写真展(「原爆が残した子ら〜原爆小頭症・声なき被爆者の80年」@ギャラリー古藤)のため、練馬の会場とお店を日替わりで行き来する毎日でした。

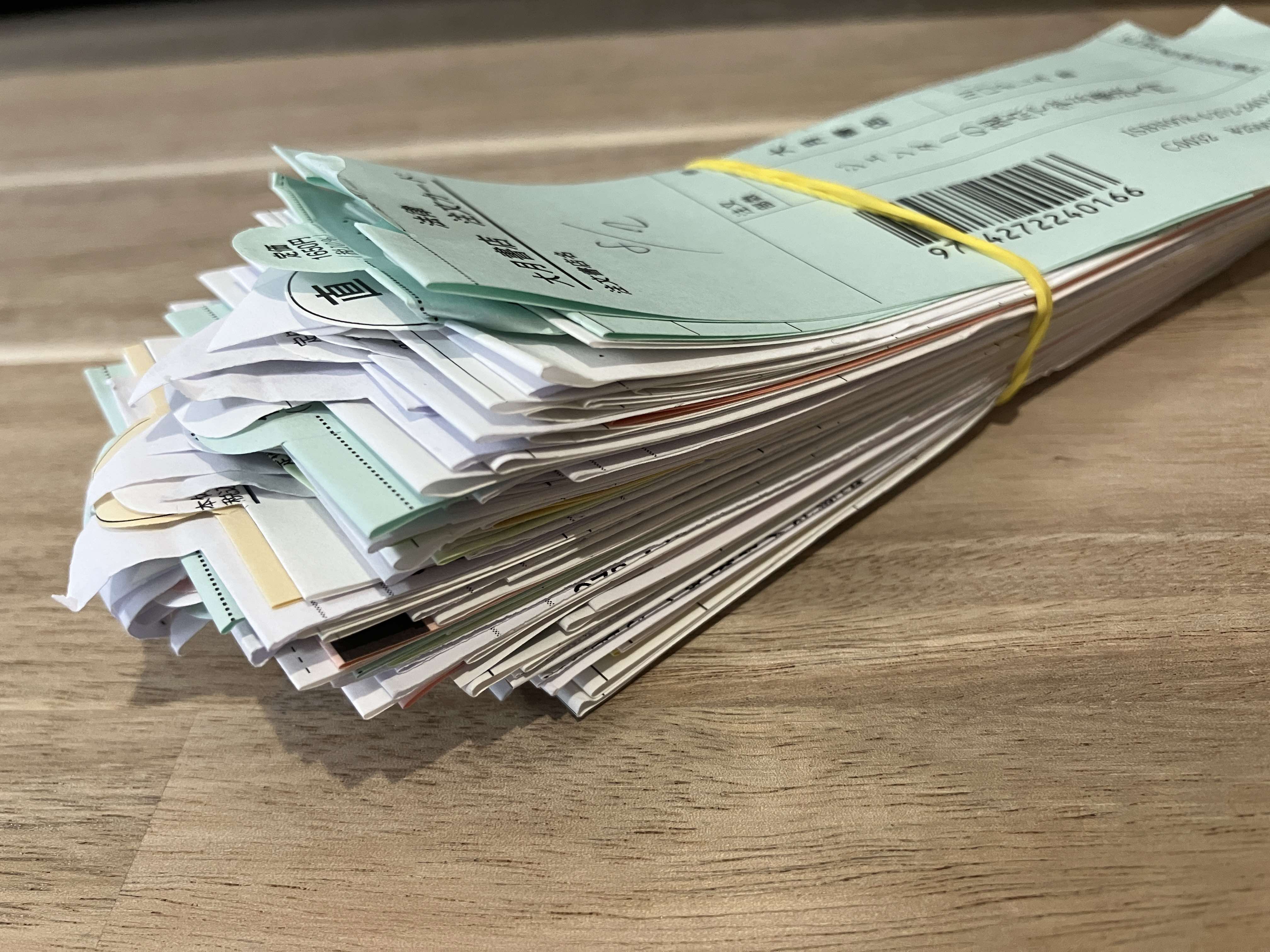

ところが、思いがけないことに、お店に出られない日が多かった割にこの期間の売上げは好調で、夏季休業による営業日の減少を補ってくれそうです。後からスリップ(短冊)の束を数えてびっくりするほど。一瞬、「僕がいなくても(いないほうが?)本屋は成り立つのか……?」とさえ思いました。

売上げが良かった理由は、これという要因は見つけられていませんが、もともと社会問題に関心の高い界隈の友達がグループで何組か来てくれたことが大きかったようです。ありがたや……。

「スリップ」は大事なツール

ちなみに「スリップ」とは、本に挟まれた商品管理用の短冊のことを言います。栞とは違って二つ折りで、てっぺんに半円形のくり抜き(ボウズ)があり、ページをまたいで掛けます。本が売れたときは、レジでスリップを抜いて記録とします。

POSシステムが整備されるまでは、ほとんどの書店の現場でこのスリップが本の実売数や発注の管理に使われていました。出版社も、売れた本のスリップを書店から送ってもらい、売れ行き動向を把握していたそうです。アナログ時代の貴重なマーケティングツールだったんですね。

以前勤めていた出版社でも、その時代を知る年長の社員はスリップの扱いが丁寧でした。例えば、著者などに献本する本はすべてスリップを抜いてから渡す、など。スリップが入ったままの本=まだ決済されていない商品、という意味になるからでしょう。

現在は、ほとんどの書店では本のバーコードを読み取ってレジ登録をするので、スリップの必要性が薄れ、最初からつけない出版社も増えています。しかし、独自のPOSシステムを入れる余裕がない個人経営の本屋は今もスリップを使っていて、よりまし堂も同様です。

スリップがないと販売時に書名などをメモする手間が生じ、会計がもたつきます。最近は個人店でも使えるレジアプリがありますが、単品ごと管理するにはあらかじめ商品登録が必要になり、日々商品が入れ替わっていく小さな本屋にとっては手間のほうが多いのです。

しかし、先述のようにスリップを廃止する出版社が近年増えてきました。仕方ないので、ウェブ上で疑似スリップを作成できるアプリの助けを借り、印刷したものをわざわざカッターで切り分けて差し込んでいます。地味に手間なのですが、今のところ別の得策は見いだせていません。そんなわけで、新しく入荷した本の中にスリップつきが多いとホッとしますし、スリップを残している出版社はそれだけでちょっと好印象になります。

ちなみに、昔からスリップを扱ってきた書店員の上級者(?)になると、売り上げたスリップの束から一日の売上げ傾向を把握したり、合わせ買いされたタイトルから読者像を想像し、棚づくりや展開のヒントを得たりといったことも可能なのだそうです(久禮亮太『スリップの技法』苦楽堂)。その域には到底たどり着けそうにありませんが、やはり画面上のデータよりも物理的な形を持つスリップのほうが実感が得やすく、後から振り返っても「これを買ってくれたのはあのお客さんだな」という記憶が呼び出しやすい、というのはあるかもしれません。

8月前半に売れた本のスリップの束。だいたいこれで100冊ほど。ボウズが丸いのがもともと本についていたスリップで、三角になっているのは手作りしたスリップ

本屋とマーケティング

もちろん、紙のスリップだけでは記録として使いにくいので、週に1回ほどスリップを集計してExcelに入力しています。これも、現時点ではただ記録するだけで十分に活用できていないのですが……。

ビジネスの世界にいる人であれば、「実績データを分析しないなんて! マーケティングの基本ができてない!」とおっしゃるでしょう。ごもっとも……とは思うのですが、実際に営業してみて感じるのは、この規模の本屋では、マーケティング的なものが成り立ちにくいということです。

そもそもの話、本は商品のバリエーションがあまりに多く、かつ一冊一冊が異なる「一点もの」。同じ本を2冊も3冊も買う人は普通いませんから、読者にとっては常に一期一会の関係です。

本を作る側の出版社にいても、「過去こういう本が売れたから、同じパターンのこの本も売れるはずだ」という予測は成り立つようで成り立ちません。二番煎じと見られてしまう場合もあるし、ブームがすでに去っている場合もあります。小説などは同じテーマでも書き手によってまったく違う作品になりますし、逆に実用書であれば、定評のある定番書があれば、後発の新刊はそれほど求められていないという場合もあります。大まかに「このジャンルは手堅い」「この著者は固定ファンが一定いるはずだ」という予測はできても、かなり感覚的なものに頼らざるをえません。

仮に、AIに過去の実売をデータ学習させたら正確な販売予測が可能になるのでしょうか? 実際そういうテクノロジーも研究されているようですが、あまり期待はしていません。「ぱっと見た装丁の印象」とか「著者とタイトルの組み合わせから読者が期待するもの」なんかをデータ化して高い精度で予想を立てるのは、相当難度が高いんじゃないでしょうか。

昔から「出版は水もの」と言われてきましたが、それは常に変化する社会情勢や読者の嗜好/思考に対して、常に「初めて世に出る」商品をマッチさせる試みだからだと思います。最終的には、著者や編集者などの人間が、想定される読者をイメージしながら、読者になりかわって「何が響くか」を判断するしかないような気がします。

補充のジレンマ

もうひとつ、小さな本屋でマーケティング的な予測が立てづらい理由は、商品点数や売上げの規模が小さいこと=データの母数が少なすぎることです。データの蓄積が十分でなければ統計的な予想はできません。

店を始めてからずっと悩んでいるのは、売れた本の補充です。よりまし堂では、ほとんどの本は1〜2冊しか在庫を置きません。限られた棚に多くの本を置くためでもあり、買切りでの仕入れなので予備の在庫を持つ余裕もないからです。

そうすると、仮に1冊あった本が売れた場合、同じ本を仕入れるか否かの判断が必要になります。単純に考えれば、1冊売れたのだからまた売れる可能性はある。でも、機械的にすべての本を補充していると、品揃えがずっと変わらないことになります。新刊は続々と出るので商品構成は入れ替えていきたい。でも定番で売れるものは残したい。常にそのジレンマです。

まだ4カ月しか営業していないので、データの蓄積が足りないというのもありますが、そもそも1冊売れたあと補充しなければ、2冊目3冊目が(仮に在庫があれば)売れたかの判断もできません。一方では、入荷後すぐに売れたので喜んで追加の補充をすると、以後ぱったりと動きが止まってしまう……そんな失敗もすでに何度も経験しました。

なので結局、補充をするかどうかはかなり直感に頼っています。直感というより「意志」かもしれません。その本を僕自身がもっと売りたいと思うか。とても主観的で個人的な判断になってきます。それに引っかからず、もしかしたらもっと置けば売れたはずの本も無数にあるのでしょうが、そこはお店の規模という限界から仕方ないと思うしかありません。

仮に、統計的に信頼できるデータを得ようとしたら、もっと母数を大きく、たとえば複数の店舗からデータを収集して、売れ筋を見出すことはできそうです。しかし、それだと個々のお店の特性や客層の違いは捨象されて、最大公約数的な、のっぺりとした「傾向」が残るだけでしょう。それに従っても、「よくある本屋」の品揃えになるだけで、「ここでしか出会えない本がある」と思ってもらえるような面白い本屋はつくれない気がします。

8月中の絵本の棚。戦争に関する絵本を集めてみた。選挙後に『父さんはどうしてヒトラーに投票したの?』の隣に置いた『となりの陰謀論』がよく売れた

選書ありきか、ニーズありきか

本屋がどんな品揃えをするかと、どんなお客さんが来てくれるかというのは、鶏と卵のような関係にあると言えそうです。

一般的なビジネスの原則で言うなら、店側が「何を売りたいか」よりも「顧客が何を求めているか(ニーズ)」を優先するのが当然です。出版業界でも最近「プロダクトアウトからマーケットインへ」といった言説が聞かれます。編集者や出版社が「作りたい本」ではなく「読者が求めている本」を作るべきだ、といった意味でしょう。

作り手の独りよがりになってはいけないのは当然ですが、数値化された「ニーズ」に合わせて作られた本が、真に誰かを感動させられるだろうか? とも思います。編集者としては、自分がまずその作品やテーマに心を動かされ、それを多くの読者に伝えたいという内発的動機がなければ、面白い本は作れないと感じます。

本屋の話に戻すと、お客さんのニーズを大事にするのはもちろんですが、その「お客さん」は必ずしも万人である必要はないとも思います。たとえ好立地でも、地域住民の全員が来てくれるわけでは当然ありません。お店の雰囲気や選書がマッチすれば遠くからも買いに来てくれるお客さんはいるし、合わなければ徒歩圏内でも立ち寄らないでしょう。実際よりまし堂でも、お店に入るなり店内を一周してそのまま出ていくお客さんもいれば、「棚ごと買って帰りたいくらい!」と言ってくださるお客さんもいて(実際に棚ごと買ってくれた方はまだいませんが)、反応は両極端です。

たとえば前者のお客さん(傾向としては中高年男性が多い)のニーズを想像して、ビジネス書とか「戦国武将に学ぶ〇〇」とか、投資ノウハウ本とかを増やせばもっと売上げが伸びるかというと、どうもそういう気はしません。そういう本がほしい人は、もっと利便性の高い大型店に行くでしょうから。むしろ、後者のような親和性の高いお客さんに、もっと認知してもらい、常連になってもらうほうが確実に思えます。

まずは、店主である自分がよいと思う選書をお店のスタンスとして提示する。そして、それに共感してくれるお客さんのニーズを(観察や会話から)加味して精度を高めていく。前に紹介した「街とのチューニング」という言葉は、この関係を絶妙に表しています。どこかに絶対の基準があるのではなく、能動と受動、主観と客観をグラデーション的に重ねつつ調整していく。その間合いは、どう頑張っても数値化や言語化できない部分が残るように思います。

AIは本屋を営めるか?

娘の通う中学校でも「将来AIに奪われない仕事は何か」なんてことが語られる昨今ですが、ここまで書いたことを踏まえると、たぶん、小さな本屋の仕事がAIに奪われることはなさそうです。というか、AIが奪うほどの経済的な旨味がないというのが本当のところですが。

でも、本屋を新たに始める人は今後も減らない気がします。なぜなら、そこには効率的に稼ぐこととは別の楽しみがあり、人間はどこかでそれを求めてしまう生き物だからです(もちろん、生計手段としても成り立つほうがいいに決まっていますが)。

書きながら気がつきましたが、もしかすると「AIにはできないこと」の最たるものは、なにかの仕事を理屈抜きに「楽しい」と思えることなのかもしれません。

自分の行為が社会にプラスの影響を与えていると思えることや、お客さんとの関心のシンクロに喜びを見出すこと。そういう主観的な要素が重要な意味をもつ仕事こそ、最後まで「人間にしかできない仕事」なのではないか。希望的観測かもしれませんが、そう思います。

* * *

平尾直政『広島のともしび――原爆小頭症「きのこ会」と記者・秋信利彦』(地平社)

自分が企画・編集した本で恐縮ですが、戦後80年・被爆80年の夏にちなんで。文中で書いた写真展はこの本の刊行に合わせたものです。

原爆投下時に母親の胎内にいて被爆した胎内被爆児の中に、重度の知的障害を伴う「小頭症」が発症したことは占領軍の意向で長らく秘匿されていた。20年を経て、小頭症の子をもつ家族を見つけだしたのは広島の若い記者や作家たちだった。差別や偏見を恐れ取材を拒む家族たちの意向に従い、彼らはマスコミから当事者を守る「盾」の役割を引き受けることになる。誰よりも核廃絶を訴える使命感を持ちながら、被害者の尊厳を守るために報道することを封印した記者・秋信利彦。彼の葛藤と生き様を現代のジャーナリストにも知ってほしい。