『週刊新潮』のヘイトコラム問題

この連載で書かなくてはと思いながら、前回は別の話題に振ってしまったテーマがありました。『週刊新潮』の差別コラム問題です。

ことの経緯は、すでに鈴木耕さんのコラムで2回にわたって解説されているので詳細の説明は省きます。要するに、海外にルーツを持つ人への差別煽動としか言いようがない(かつ、事実関係も滅茶苦茶の)低劣なコラムが大手週刊誌に載り、そこで名指しされた作家の抗議に対して出版元の新潮社は自らの責任を曖昧にしたまま、呆れるような言い訳と形式的な謝罪で済まそうとした。出版業界の内外から怒りの声が上がったのは無理もありません。同社は2018年にも『新潮45』という雑誌で同種のヘイト記事を垂れ流し、休刊の憂き目に遭っているのですから、自浄作用を疑われるのは当然です。

「棚から外す」という選択

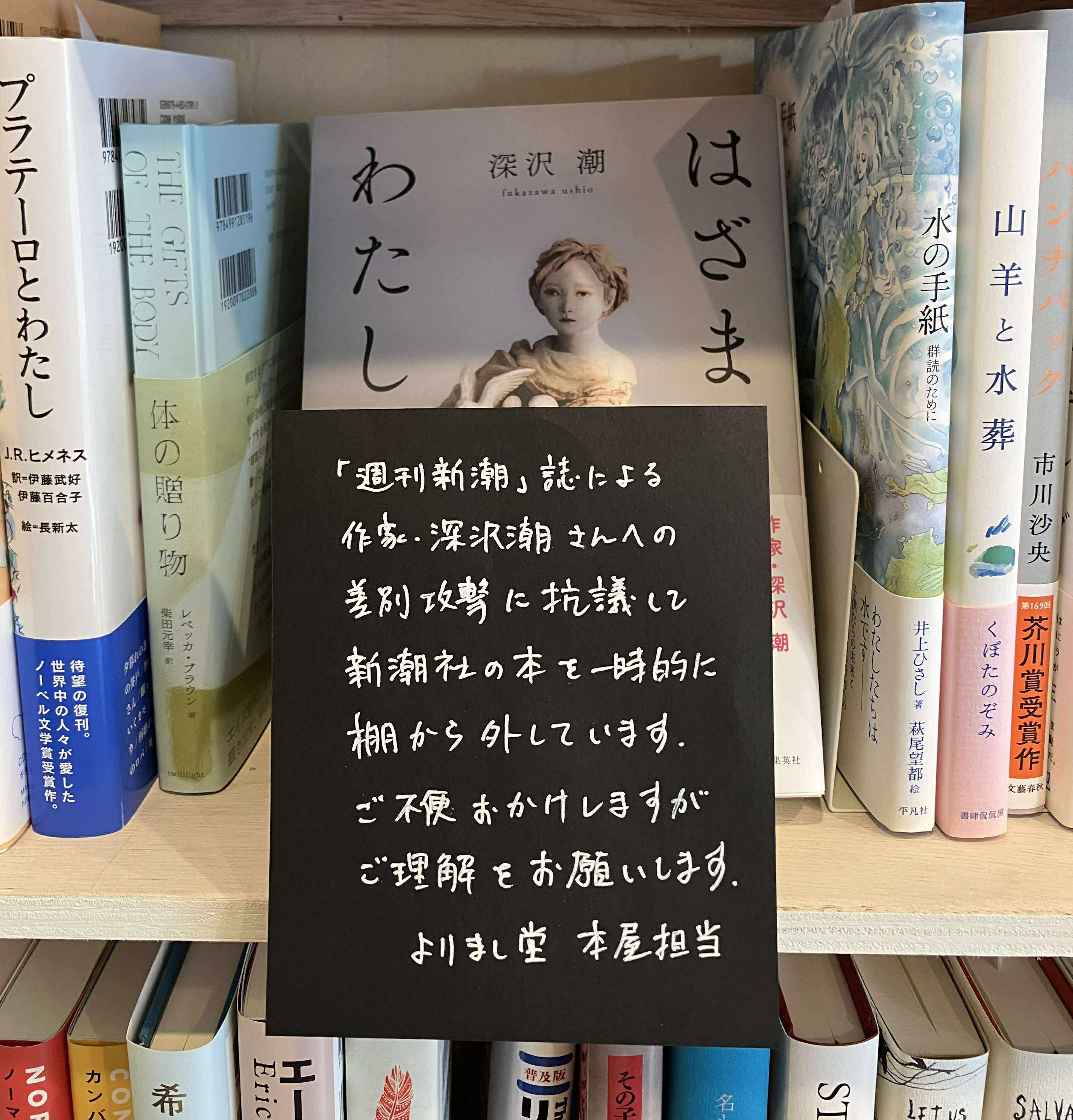

この問題に対しては、僕自身はいくつかの方法で意思表示をしてきました。最初にしたのは、本屋店主として、自分の店の棚から新潮社の本をすべて外すことです。

もちろん、『週刊新潮』以外の新潮社の本に罪はないことはわかっています。しかし週刊誌を扱っていない本屋として、とりうるボイコットの方法はそれだけでした。

すべての本を買い切りで仕入れている本屋にとって、手持ちの本を売らないことは、その分の仕入れ金額が無駄になることを意味します。毎月わずかな売上から綱渡りで次の仕入れをしている身として、それなりの痛みを伴う行動です。

もちろん、このような選択をできるのは個人経営のお店だからで、普通の書店の従業員がやったら大目玉でしょう。店の存続のために売れる本は売るのが鉄則ですし、思想の左右を問わず、どんな本でも置くのが書店という考え方も根強くあります。

でも、僕が個人で本屋を始めたのは、こういうときに躊躇なく自分の意志を示せるからでもありました。気持ちは同じでも、声を上げにくい立場にいるたくさんの書店員に代わって、あえて行動したという思いもあります。

実際のところ、海外文学や文庫の棚は、新潮社を外したら成り立たないという本屋は多いでしょう。それだけ定番の良書が多いということです。よりまし堂は規模が小さく、文芸書に重点化していないことも、今回の動きができた一因でした(現状の仕入れルートでは新潮社が入れにくいことから、もともと点数が少なかったのもあります)。

当然ながら、ボイコットだけが書店の意思表示の方法ではありません。コラムで名指しされた深沢潮さんの作品をあえて平積みにしたり、読書会を企画した本屋さんもありました。各店が考えたそれぞれの方法で、抗議や連帯を表明することに意味があると思います。

新潮社の本を棚から外したことを説明したPOP

新潮社前での直接抗議

自分の店でこのような意思表示をするとともに、出版業界内の有志グループ「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」(略称・BLAR)でもこの問題に取り組みました。

この連載の過去の回でも触れたように、「嫌韓嫌中本」ブームが最高潮に達していた2014年に結成されたBLARは、その後も差別的な出版物が問題になるたびに声明を出すなどしてきました。一時ほどヘイト本が蔓延する状態ではなくなったこともあり、近年は大きな行動をとらずにいたのですが、今回は業界内でも最大手かつ老舗企業の問題であり(しかも二度目)、攻撃を受けたのが作家や研究者でもあることから、見過ごせないということになりました。

コラムで名指しされた3人のうち、抗議の記者会見を行った深沢潮さんは、新潮社との交渉を続けましたが、新潮社は内容の差別性を認めず、形式的な謝罪にとどめました。そのような対応に「絶望」を感じた深沢さんは、新潮社との出版契約を解消すると宣言して交渉を打ち切りました。一方で、問題の高山正之氏のコラム連載は理由の説明もなく打ち切りになっています。

表面的にみれば、新潮社は長年続いた名物コラムを打ち切り、深沢さんは版権を引き上げたことで、痛み分けにも見えます。しかし実際には、深沢さんの被った被害のほうがはるかに大きいことは明らかです。高山氏は右派雑誌で自己正当化を続ける一方、深沢さんに対してはネット上で誹謗中傷が吹き荒れています。文学界で権威を持つ新潮社から本を出せなくなることも、作家としては大きなダメージです。

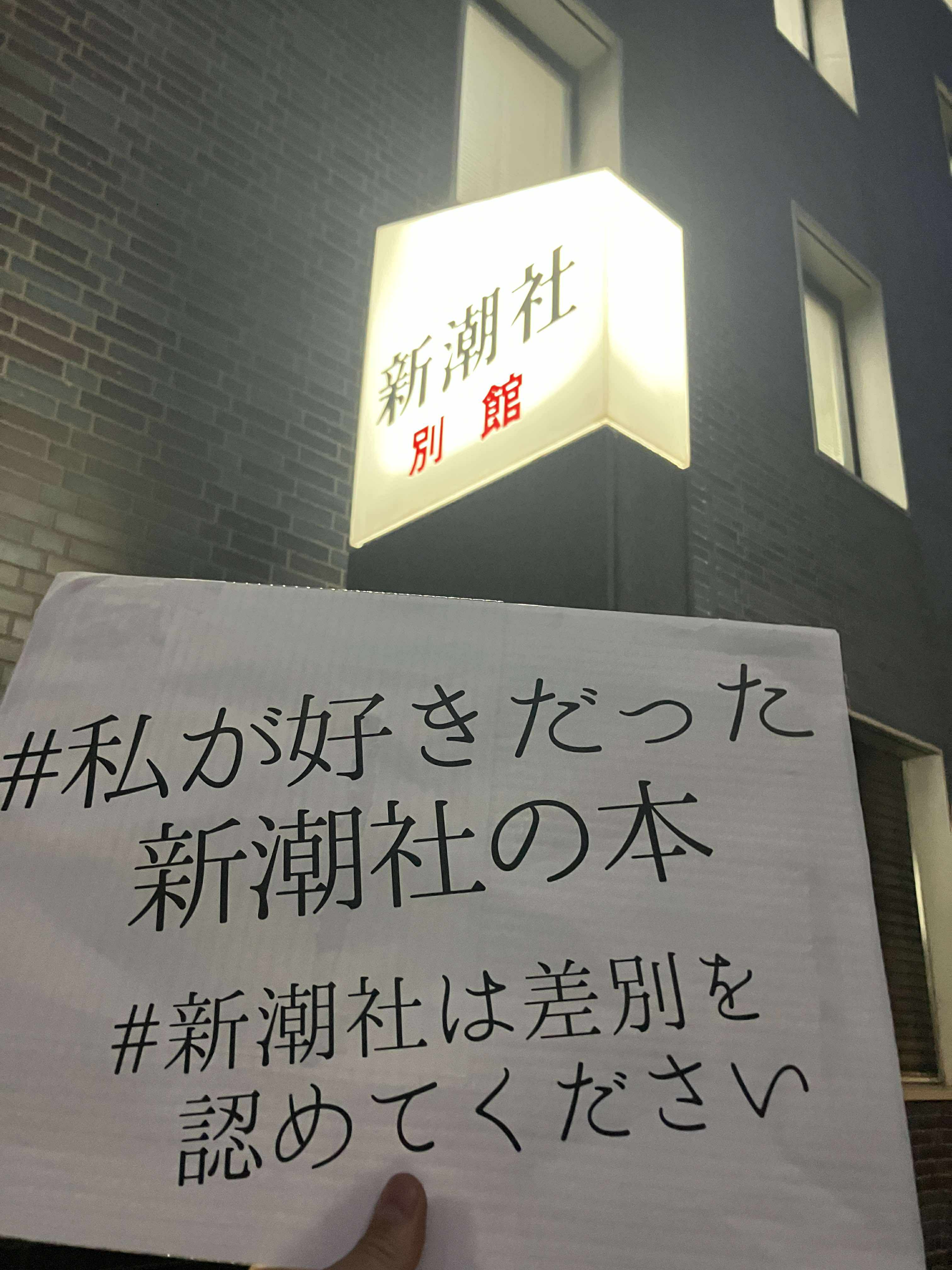

勇気をふるって声を上げた当事者を孤立させてこのまま終わるのは許されない。そう考えて、BLARとして新潮社への直接抗議アクションを呼びかけることにしました。

8月4日に行われた深沢潮さんによる抗議の記者会見

10年前の後悔

脳裏に浮かんでいたのは、かつて2015年にBLARが行った『そうだ難民しよう!』への抗議の記者会見です。ご記憶の方もいるかと思いますが、はすみとしこという漫画家の差別的イラストを書籍化した青林堂(ヘイト本の殿堂とも言うべき版元で、近年は参政党の公式本も出しています)に抗議し、BLARとして初めての記者会見を行いました。

成り行きから議員会館で会見を行うことになり、少々ひるんだ我々は反差別団体「のりこえねっと」に協力をお願いしました。すると、共同代表の辛淑玉さんが会見に同席してくれることになったのです。会見では、メンバーによる趣旨説明に続き、辛淑玉さんがマイクを持って発言してくれました。しかし結果的に、ネトウヨの攻撃が集中したのは在日コリアンである辛さんに対してでした。

その後、2017年に東京MXテレビで放映された「ニュース女子」(DHCテレビ制作)で、辛さんは辺野古の基地反対運動に活動家を送り込む黒幕というレッテルを貼られ、苛烈な誹謗中傷に晒されたために一時ドイツに居を移すまでに至りました。

BLARの記者会見が直接「ニュース女子」につながったわけではないにしても、自分の中では一連の出来事として感じられました。「差別の攻撃を受けやすいマイノリティを矢面に立たせてしまった」という後悔が後々まで残ったのです。

その後「ニュース女子」をめぐっては、市民有志がMXテレビの社前で粘り強い抗議行動を続けました。BPOによる放送倫理違反の認定、MXテレビでの放送終了、裁判によるDHC側への賠償・謝罪文掲載命令などを通じて最終的にフェイクニュースが否定されたのは事実ですが、それに要した時間と労力は膨大なものだったと思います。

デマや差別を垂れ流す側はいとも気軽に行いますが、それを否定し名誉や尊厳を回復するには、当事者が大きなダメージを負いながら自力でしなくてはならない。この強烈な不均衡はずっと続いています。せめて可能なのは、当事者にすべてを背負わせず、周囲が連帯して支えること、あるいは当事者が傷を癒せるように、代わって前面に立つことではないか。そんな思いがありました。

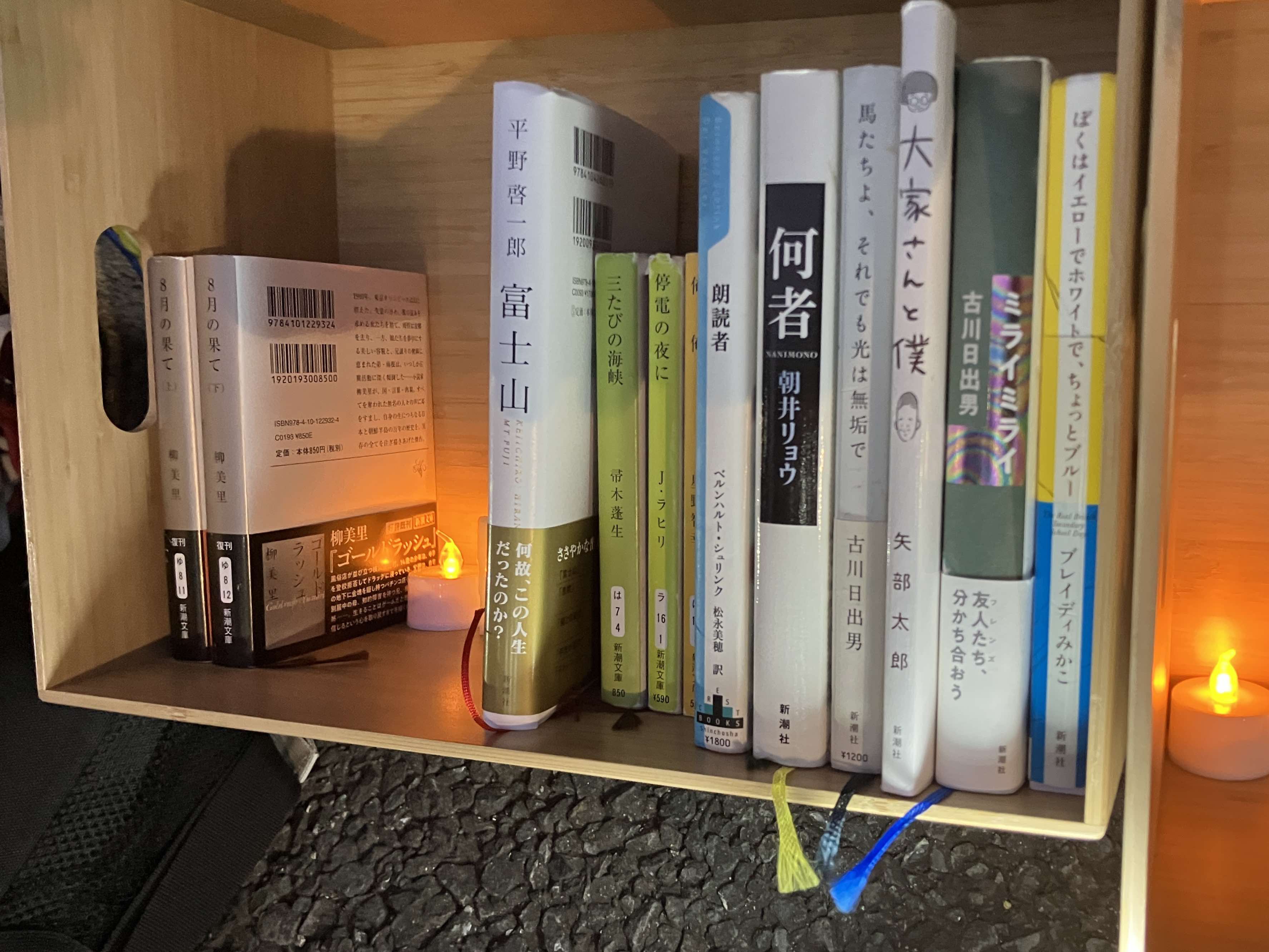

集められた「#私が好きだった新潮社の本」

9月1日の抗議スタンディングには、急な呼びかけにもかかわらず約60名が集まってくれました。抗議と言いつつ、大音量で糾弾するのではなく、新潮社にもいるはずの良識ある社員に届くことを期待して、静かめのスピーチとスタンディングにしました。

あわせて「#私が好きだった新潮社の本」というハッシュタグで呼びかけ、参加者が持ち寄った本を路上に展示し、書名を読み上げました。『蟹工船』『朗読者』『僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー』……。

参加者は、決して新潮社全体が差別を肯定しているとは思っていない。むしろ社会的にも芸術的にも価値ある本を出版し、私たちに読書の喜びを教えてくれた出版社ではないか――。そのようなスピーチが続きました。当日のようすは東京新聞「こちら特報部」、生活ニュースコモンズ、小川たまかさん(Yahoo!ニュース個人)などで報じてもらったので、よければお読みください。

「ニュース女子」への抗議を息長く続けた市民に見習い、小規模でも継続して続けようということで、翌週9日にも抗議スタンディングを行いました。新潮社が誠実に対応するまで、できる限り継続するつもりですが(次回は9月16日を予定)、いつまでも続けるのは当然ながら負担です。新潮社が一刻も早く自らの差別行為を認識し、名指しされた方々への謝罪と名誉回復に動いてくれることを願います。

抗議スタンディングに集まった人々

「#私が好きだった新潮社の本」

差別する側の自由か、される側の自由か

この連載の第6回でも書きましたが、ヘイト本やヘイトスピーチを「表現の自由」だとして擁護する言説は、それが結局「マジョリティだけが享受する特権としての自由」であることを直視していません。今回の件でいえば、在日ルーツを持つ女性作家に対し「日本を批判するなら日本名を名乗るな」と威圧した当該コラムは、つまるところ「お前たちに表現する自由はない」と宣言したに等しいものです。

「国民」の線引きを振りかざし、「ここは日本だから日本人の権利が優先されて当然だ」という言説は、同時に「優遇される日本人であるなら日本に忠誠を誓うべきだ」という抑圧としても機能します。その論理は「日本を批判する輩(=「反日」)は真の日本人ではない」「実は日本人を装った外国人(=「非国民」)だ」へと、容易にすべり落ちます。

あらゆる事象の裏に「外国による陰謀」や「日本人を装った外国人の侵略」を見取ってしまう排外主義的な陰謀論は、近年突然に登場したというよりは、10年あるいは20年前から続いてきた、この手の思考パターンの帰結ともいえるでしょう。

国籍や出自といった属性によって、享受できたりできなかったりする「自由」は基本的人権としての意味をなさないということを、もう一度基本に立ち返って、社会の共通認識とする必要があると思います。

* * *

安田菜津紀『国籍と遺書、兄への手紙――ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)

離れたまま死別した父が韓国籍だったことを著者が知ったのは高2の年。複雑に絡んだ家族の来歴を解きほぐし、わずかな手がかりをたぐるうちに、祖父母が生きた釜山近郊の街へと至り、顔も知らない親類たちと出会う。幼い日に父に向けた「日本人じゃないみたい」という言葉への後悔や、言葉も文化も知らないのに「韓国ルーツ」を受け入れることへの躊躇い。父の出自を知った当時「嫌韓本」が溢れていた書店を避けたエピソードも。生きられた一人ひとりの歴史の重みに比べ、「◯◯人なら」「◯◯人のくせに」といった言葉のいかに皮相で暴力的なことか。