9月11日から韓国で開かれた第17回DMZ国際ドキュメンタリー映画祭に参加した。

DMZとは、韓国と北朝鮮の間にある非武装地帯のことである。この映画祭は平和や共存をテーマにDMZ近くの会場で17年前にスタートした。僕は初回から招待され、映画祭のコミッションによって『Peace』(2010年)を作り、第2回映画祭のオープニングで上映させてもらった。そういう個人的に縁の深い映画祭である。

映画祭の開会式は、今年も軍事境界線すぐ近くの臨津閣平和公園の野外で開催された。

公園に向かう道路に沿って、有刺鉄線が張り巡らされたDMZが展開している。DMZの向こう側は北朝鮮である。

言語や文化を共有する同じ民族なのに、人為的に作られた軍事境界線によって南北に分断されて72年。長い年月の中でもはや日常化された感もある軍事境界線だが、その意味を考えると決してノーマライズしてはならないものだと思う。日本でいえば箱根あたりで境界線を引き、「北」と「南」で対立し合い、自由に行き来もできない状況を想像してほしい。しかもそうした悲しい状況の大きな要因が、日本による植民地支配であることを考えると、いたたまれない気持ちになった。

DMZ国際ドキュメンタリー映画祭の開会式と上映。軍事境界線すぐ近くの臨津閣平和公園にて行われた

今年のオープニングで上映されたのは、ロシアのパーヴェル・タランキンがカナダのデヴィッド・ボレンスタインと共同で監督したドキュメンタリー映画『Mr. Nobody against Putin(プーチンVS名もなき男)』(2025年)である。これが実に面白い…と言っては語弊があるが、見応えのある映画だった。

撮影開始当初、タランキンはロシアの片田舎の学校に務める教師であり、学校で行われる様々なイベントの責任者兼ビデオ記録係だった。しかしロシアがウクライナへの侵攻を始めると、学校での授業やイベントは、愛国心やプーチンへの忠誠心を子どもたちに植え付けるためのプロパガンダになっていく。

最初はその片棒を担ぐことに疑問を感じていたタランキンだが、デンマーク在住のボレンスタインとオンラインで出会って以来、ロシアの教育現場で起きている生の現実を自由に撮影できる絶好の立場に自分がいることに気づく。そして密かに映画化への決意を固め、ボレンスタインの手引きで、膨大な量の素材を持ってヨーロッパに亡命、本作を完成させる。

ファシズム政権が戦争を継続する上で、いかに教育現場の掌握が重要であるか。そしてその犠牲になるのは、子どもたちの現在であり未来であるということ。この映画を見ると、痛感させられる。

『Mr. Nobody against Putin(プーチンVS名もなき男)』(2025年)

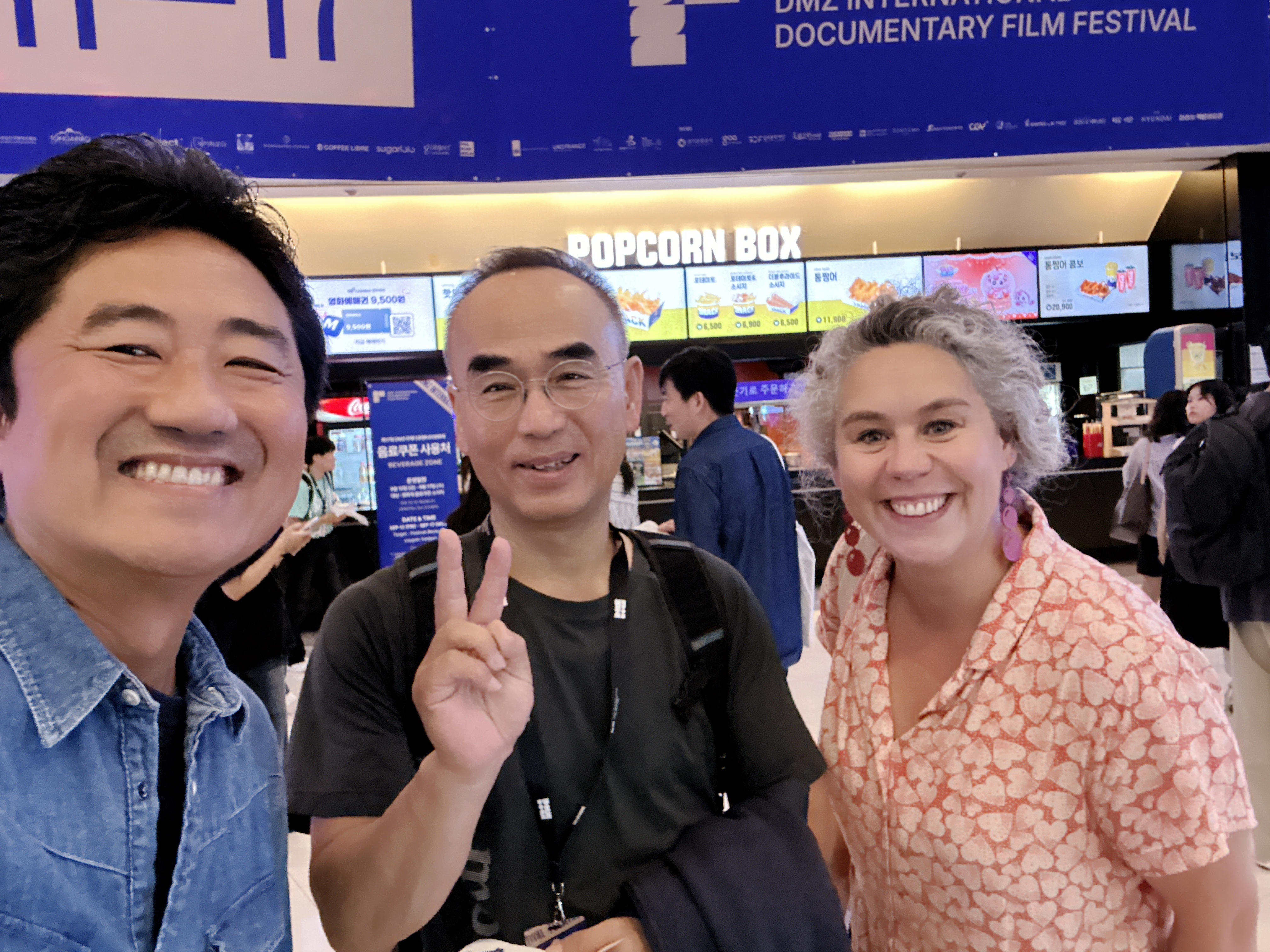

今回の映画祭で、僕はインターナショナル・コンペティション部門の審査員を務めたほか、拙作『港町』を上映するともに、いわゆるマスタークラス(特別講義)も行った。

インターナショナル・コンペティション部門には、世界から10本の長編作品が選ばれていた。僕は同じく審査員として参加していたサンダンス映画祭プログラマーのアニャ・シェビアトウスカ氏と韓国のドキュメンタリー映画監督・パク・ボンナム氏とともに、すべての作品を劇場で鑑賞した。

インターナショナル・コンペティション部門の審査員たちと自撮り。右がサンダンス映画祭プログラマーのアニャ・シェビアトウスカ氏。中央が韓国のドキュメンタリー映画監督・パク・ボンナム氏

10作品とも非常に高い水準で、受賞作品の決定は難航するかと思われたが、思いがけず3人はすんなりと合意に達した。1時間もかからなかったのではないかと思う。僕もこれまで様々な映画祭で審査員を務めてきたが、そのなかでも最速と言ってよい。国籍もバックグランドも異なる3人だが、共通する何かがあったのだろう。

さて、私たちが大賞に選んだのは、アイスランドのYrsa Roca Fannberg監督『The Ground Beneath Our Feet (私たちの足の下の地面)』(2025年)である。レイキャビクにある老人ホームで暮らす高齢者たちの日常を、16ミリフィルムで静かに撮影した作品である。ご夫婦で入居している人が多いのだが、長年使ってきたであろう自分の家具に囲まれ、人々が静かに人生を終えていく様子を敬愛の念を持って映し出している。

審査員団は次のようなコメントを発表し、映画祭からは2000万ウォンが贈られた。

「美しく繊細な映像により、本作は人生の最期を迎える高齢者たちの日常を、慈しみと優しさ、そして敬意を込めて見つめている。この世の誰もが儚い存在で、死から逃れられないことを、改めて私たちに思い出させてくれる。分断と暴力が激化する現代において、本作はお互いへのケアと愛の根源的な大切さを教えてくれる解毒剤のような存在である」

『The Ground Beneath Our Feet (私たちの足の下の地面)』(2025年)

第2位である審査員特別賞(賞金1000万ウォン)には、キューバのDavid Bim監督『To the West, in Zapata(西へ、サパタ)』(2025年)を選んだ。キューバのサパタ湿地帯に住むワニを、竿と縄だけを使って素手で捕獲する野生人のような男性と、彼の家族の暮らしぶりを、モノクロームの美しくも迫力ある映像で映し出した作品である。監督が撮影も担い、一人で8年かけて撮ったそうだが、「これ、いったいどうやって撮ったの?」と口をあんぐりと開けてしまうような驚愕映像のオンパレードで、まあ、とにかく凄い。審査員団のコメントは以下である。

「衝撃的なオープニングシーンで幕を開けるこの映画は、その根底では、家族と愛の物語である。印象的なモノクロームの映像美を通して、私たちに力強いメッセージを伝える。つまり、たとえ現在が困難であり未来が不安定だとしても、人生は続いていくのだということである。監督によるデビューである本作は、“時間と沈黙”がドキュメンタリーという形式においてどれほど深くその力を発揮できるかを証明している。私たちはこの監督の歩みを応援し、今後の作品を心待ちにしている」

『To the West, in Zapata(西へ、サパタ)』(2025年)

正式な賞はこの2つだけなのだが、どうしても言及しておきたい作品があった。イランのSara Khaki監督とMohammadreza Eyni監督『Cutting Through Rocks (岩を切り開く)』(2025年)である。男尊女卑の価値観が強烈なイラン社会に果敢に挑み、村で初めての女性議員に当選するSara Shahverdiの奮闘ぶりを描いた快作である。とにかく主人公のSaraを見ているだけで面白い。ユーモアのセンスも抜群。そこで僕らは特別に「審査員スペシャルメンション」をお贈りした。

「インターナショナル・コンペティションに選ばれた作品群は非常に素晴らしく、私たちが気に入った作品全てに賞を授与することはできなかった。そこで、私たち全員を魅了し、感動させ、希望と感動を与え、そして、勇気と信念を貫く力強いキャラクターと時間を過ごせたことに感謝の気持ちを抱かせてくれた作品に、審査員特別賞を贈呈することにした」

『Cutting Through Rocks (岩を切り開く)』(2025年)

このコラムで紹介した4作品は、まだ日本での公開は決まっていないようである。どの作品も、ぜひとも公開してほしいと思った。

世界では非常に優れたドキュメンタリー映画が毎年たくさん作られているが、日本で公開されるのはほんの一握りである。その逆もまた真なりで、日本の優れたドキュメンタリー映画も世界各地に届けられることは、非常に稀だ。だからこそ、DMZのような国際映画祭の存在が重要になるのだと、改めて痛感した次第である。