秋の訪れと初めてのお客様

永遠に続きそうに思えた酷暑も、ようやく終わりが見えてきました。季節が変化するんだということを確認できただけでも少しホッとします。

カフェメニューでは夏の間、クラフトコーラやバンブルコーヒー(オレンジジュースをトニックとコーヒーで割ったドリンク)がたくさん出ましたが、秋冬に向けた新メニューを小川さんが開発中。写真は新作のバスク風チーズケーキと「チーズじゃないけどレアチーズケーキ」。何が入っているかは、ご賞味いただいてのお楽しみです。

先日、開店以来(たぶん)初めて、聴覚に障がいのあるお客様が来店してくれました。

テーブル席についた二人連れ。他に人もいないのに、ずいぶん小声で話すんだな、遠慮しているのかな? と思ったら手話で会話していたのでした。お一人がろう者で、もう一人は聴者のようです。

こういう時に頼りになるのは小川さん。前職で覚えた手話を交えて話しかけます。

「お近くからですか?」「◯◯からです」

「カレーは辛いですか?」「いえ、辛くないです」

カレーのトッピングにしているパレスチナ産のミックススパイス「ザアタル」のことを説明し、指文字で「パ」「レ」「ス」「チ」「ナ」と示します。あとで訊くと、2年以上手話は使ったことがなかったそうですが、よく咄嗟に出てくるものですね。

僕は手話ができないので、同伴者の方に通訳してもらったり、スマホの文字起こしアプリ(UDトーク)を介してお店のことや本のことを少しだけ話しました。高橋真樹さんの『もしも君の町がガザだったら』を購入いただいたので、10月4日に予定しているイベント(※1)のチラシもお渡しし、「UDトークで字幕もつけますので、よかったらどうぞ」

そう言うと、ニコッと笑って「じゃあ考えてみます」とおっしゃってくれました。

※1 高橋真樹さんトークイベント「ガザで起きていること、私たちにできること」

情報保障は大切、とわかっていても……

よりまし堂では開店以来ほとんどのイベントで、自動文字起こし字幕をつけるようにしてきました。当初はUDトークでしたが現在はZoomの文字起こし機能で代用しています。

ただ、イベント告知に毎回「情報保障あり」と書いてはいても、実際に会場で利用している人は(僕の気付く限りでは)一度も見ていませんでした。オンラインの参加者が字幕を利用していたとしても、こちらでは把握できません。なので、正直「これって意味があるんだろうか?」とも思っていました。

イベントでは、会場での受付や司会のほか、配信のカメラやZoomの設定、プロジェクターの操作など、すべてワンオペでこなしています。そこにリアルタイム字幕の管理も加わると、ますますタスクが増えて慌ててしまうこともしばしば。初めてのイベントの時など、テンパりすぎて開始後しばらく配信の音声がミュートになっているのに気づかずにいました……恥。

聴覚に障がいのある方や、日本語ネイティブではない方の情報アクセスの権利の保障として、字幕の必要性は理解しています。ただ、「あるほうがいい」とはわかりつつも、そのために増える労力や、実際に必要とする参加者がいるのか(あるいは「字幕があるなら参加する」という潜在的参加者がどの程度いるのか)が具体的に見えないことで、つい「なくても誰も困らないんじゃないか」という考えになってしまっていたのです。

でも今回、具体的にニーズをもったお客様が来店されたことで、「やっぱり続けたほうがいいんだな」と思い直すことができました。

「出会ったことがなかった」理由は

お店を始めて以来、さまざまなハンディキャップを持ったお客様が来てくださっています。目の不自由な方、車いすの方(重度の方からパラリンピック選手(!)まで)、知的なハンディのある方。福祉分野で働いてきた小川さんの友人知人や、その紹介で来てくれた方も多いですが、まったく接点がなかった近隣在住の方もいます。

よりまし堂は当初からバリアフリーのお店を目指していますし、さまざまな社会的障壁のある方に開かれたお店でありたいと思ってきました。実際にそうしたお客様が来てくれていることは、僕たちが理想とするお店像が早くも実現しているようで嬉しく思っていました。

段差のない入り口にこだわって選んだ物件。結果、大型車いすでも入れることが実証済みです

でも、もしかしたらその前提からして違ったのかも? と、今回の件を経て思い至りました。

もともと地域内にはさまざまな障がいや特性を持った人が一定数暮らしているのだから、地域に店を構える以上、そうした方が来店して当然と思うべきだったのかも。マクドナルドであれスーパーであれ、そういう人たちも日常的にお店を利用しているのに、僕自身が飲食やサービス業の経験がなく、いわゆる「会社勤め」しかしてこなかったから出会う機会がなかっただけなのでは?

小川さんに話してみると、「そうかもね。逆にその感覚のほうが私には不思議だけど」とのこと。障がいのある人たちと一緒に働いてきた小川さんと、僕の見てきた「普通」は違ったのかもしれない。少しショックでもありました。

でも、おそらく「会社勤め」をしている人の多くは僕に近いのではないかと思います。たとえば、電車の中や街中で白杖を持った人や車いすの人を見ることはあっても、仕事の場やプライベートの関係の中で、障がいがある人と接点のある人はそう多くないのでは。

たとえば、職場に挨拶に来る取引先の新しい営業さんが、車いすユーザーである可能性を考えたことはあるでしょうか。

過去の職場で、同僚との会話のために手話を覚える必要性を感じたことはあったでしょうか?

同じ社会に存在するはずの人々のことを忘れてしまえる環境とはなんなのか。そう考え込んでしまいました。

ちなみに、厚生労働省の調査によれば、障がい者の総数は1164.6万人(身体障害423万人、知的障害126.8万人、精神障害614.8万人)で、日本の人口の9.3%に相当するそうです(※2)。11人に1人の割合とすれば、出会っていないほうがおかしいと頭ではわかります。しかし実感としては、そこまでの頻度で出会っているとは思えないという人が多いでしょう。それは結局、私たちの多くが時間を過ごす職場や日常の空間から、そうした人たちが排除されていることの証左に他なりません。

企業には障がいがある人を一定の割合で雇用する「法定雇用率」の義務があり、近年この割合が引き上げられてもいます(2026年7月には2.7%に)。しかし実際は、対象となる規模の企業の半数以上が達成できていない上、雇用されていても、障がい者だけが別の仕事場に集められ、他の社員との交流が存在しない場合も多いようです。

※2 参考「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果の概要」(最終ページの図表)

毎週火曜に開催している機織りワークショップの織り機。小川さんは前職で障がいのある人と一緒にこれでいろんな製品を作っていました

障がいのある人が見えない「社会」とは?

昔、友人と話していて、専業主婦を「社会人」と呼ぶかどうかという議論になったことがありました。「社会人」という言葉にはっきりした定義はないと思いますが、なんとなく、誰かに養われている子どもや学生、主婦ではなく「自立して働いている人」というニュアンスが強そうです。

でも、「普通」の「社会人」で構成された「社会」が、社会的な障壁のある人を排除した社会なのだとしたら、それは真の社会とは別物のように思えます。

少し前、朝日新聞に掲載された作家の市川沙央さんの寄稿はまさに、そのことを指摘したものでした(※3)。朝日新聞社が主催する「朝日地球会議2024」が、「共生の未来」をテーマに掲げているにもかかわらず、登壇者に一人も障がいを持つ人がおらず、障がいのある参加者への情報保障の案内すら記載されていないことを、市川さんは強く批判したのでした。

「ただでさえ障害者はどこへ行こうとしても下調べと事前連絡を課され〈問い合わせ疲れ〉をしています。そもそもドアが開いているかどうか分からない場所に、必要もないのにわざわざ行ってみようとは思わないでしょう」(寄稿より)

この批判を受けて朝日地球会議は、今年から登壇者の人選や情報バリアフリーの対応を改善したようですが、指摘されなければおそらくそのままの体制が続いたでしょう。きっと、企画した朝日の社員たちも真剣に議論し、登壇者の「多様性」にも配慮したつもりだったのでしょうが、その思考は、おそらく先に書いたような「社会」の枠を出られずにいたということだと思います。

※3 「奪われた「共生」の言葉 障害者なき対話に市川沙央さんは思う」朝日新聞2025年9月12日

市川さんの批判に頷く一方、それは自分にも跳ね返ってきます。情報保障について、やったほうがいいのはわかるけど、実際利用する人がいるかわからないし、無理して続けなくてもいいんじゃないか――そう思ってしまっていた自分には、やはり排除された人々の存在が見えていなかった。入ってくる人がいなかったとしても、「ドアが開いています」ということは表示し続ける必要があったのでしょう。

もちろん、日本語字幕だけではなく、他のさまざまな障がいによっても特有のニーズがあるはずです。わずか2人で運営しているお店にできることに限界はありますが、なんらかのニーズを表明されたときに、できるだけ対応するという心構えは持っておきたい。

同時に、こうも思います。合理的配慮の努力義務を「こうでなければならない」と過度に規範化するよりは、「これをすれば、あのお客さんも来やすいかも」と具体的な顔が浮かぶほうが、お店側にとっても取り組みやすい。そして、ひとつの対応(例えば字幕)ですべてのニーズをカバーできるわけではないのだから、それを絶対視するよりも、多様なニーズの存在になるべく敏感になれるような知識と想像力を持っておくこと。そして、それらを「面倒事」だと思わない頭の構えが大事なのではないかと思います。

などと、つい頭でっかちに考えてしまう僕ですが、どんな人にも自然にフラットに対応する小川さんの接客をお手本に、柔軟で懐の深い対応を少しずつ身に着けたいと思います。手始めに、手話も少しは覚えないとな……と、また宿題がひとつ増えました。

* * *

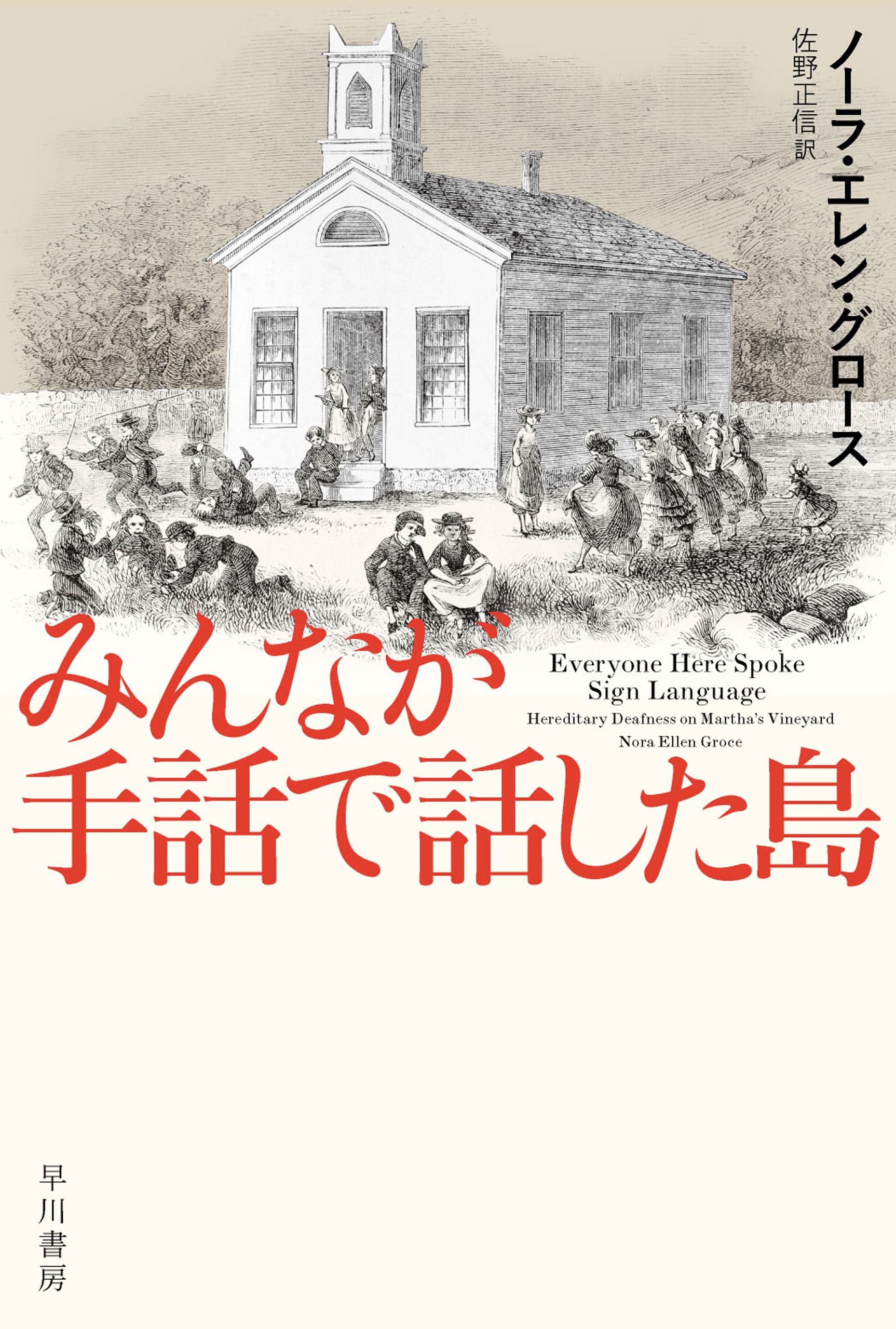

ノーラ・エレン・グロース著、佐野正信訳『みんなが手話で話した島』(早川書房)

「あの人たちにハンディキャップなんてなかったですよ。ただ聾というだけでした」。アメリカ東部沿岸のある島では、かつて遺伝性の聴覚障害を持つ人が何世代にもわたって人口の一定割合を占めていた。島民たちは聴者とろう者を区別せず、共通言語として手話が広く使われていた。教会での祈りから、農作業や漁の合間のおしゃべり、酒場での猥談まで。他のコミュニティから来た人は、「他人が何か話をして、手話を使って、楽しそうな顔をしてるときに……ただもう間が悪いだけ」で「自分が馬鹿みたいに」思えたという。障がいとは個人の特性ではなく社会の側の構造的排除の帰結だということを、これほど端的に示す例はないだろう。技術の進歩や社会条件の変化があれば障がい/健常の線引きも容易に変わる。だから、インクルーシブな社会をめざすのは「かわいそうな人のため」ではなく、明日の自分のためでもあるのだろう。