あっという間の、右翼政権の誕生である。

公明党が連立から離脱を決めたことで、一時は高市早苗自民党新総裁の首相選出が危ぶまれる事態になった。そこで自民党は国民民主党と組むのかと思いきや、急転直下、日本維新の会と組むことになった。

自民党の中でも右翼的な高市氏と、自民党よりも右翼な維新の合体である。両党が20日に署名した合意文書の内容を読んで、これは実にヤバイことになったと感じる。

憲法への緊急事態条項の創設、日の丸損壊罪の創設、スパイ防止法の制定、対外情報庁(CIAのような諜報機関)の創設、防衛費増額、武器輸出を制限する「5類型」の撤廃、原発推進、選択的夫婦別姓制度の導入反対、議員定数の1割削減などなど……。

一方で肝心の企業・団体献金の禁止については、あっさりと先送りされている。「政治とカネ」の問題に取り組む気はゼロである。

高市氏は、維新が出してきた様々な要求を「ほぼ丸のみ」したようだ。しかし僕が想像するに、それはのみたくないものをのんだわけではない。むしろ彼女が以前から喉から手が出るほど欲しがっていたものを、飴玉よろしく、ポンっと与えられたという風情である。

今や維新と組むことは、自民党が与党であり続けることの絶対条件のようになってしまった。したがって、自民党内の穏健派も、これらの政策をのんだことについて、反対しにくいのではないだろうか。要はブレーキがまったく無いか、非常に効きにくい状況なのである。

思えば、公明党は自民党政権を継続させるための補完勢力であると同時に、ブレーキ役でもあった。一方の維新は、補完勢力であると同時にアクセル役であることが、のっけからはっきりしてしまった。

もちろん、今のところ、維新は閣僚を出さぬ閣外協力にとどまり、連立政権を組むわけではなさそうだ。それに両党を合わせても、過半数には少し足りない。公明党が選挙協力からも離脱するので、次の選挙では自民も維新も大負けする可能性もある。

しかし、とりあえず今の国会の状況は大変危険である。

今回の合意文書に掲げられた右翼的な政策に喜んで賛成しそうな勢力は、国会にすでにあまた存在する。ヘタをすると、次の選挙が来る前に、国会であれよあれよという間に、ゴールを決められてしまうのではないか。

差し当たって阻止すべきは、維新が自民との連立を組む際に「絶対条件」の一つとして、奇妙なタイミングで追加した「議員定数の1割削減」である。削減する対象は、少数政党の命綱である比例代表の枠であるようだ。

数だけ見れば日本の国会議員の数は多いように感じるかもしれないが、参議院総務委員会調査室によれば、100万人当たりの議員数は5.6人と、OECD諸国の中でも少ない方から3番目である。これはイギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダのそれぞれ2分の1以下の規模だそうだ。

政党の多党化が進むのは、それだけ世論が多様になりつつあることを示している。であるならば、国会はますます多様な意見や立場を反映する必要があり、議員の数はむしろ増やすべきである。自維の方針は、明らかに時代に逆行している。もし議会にかかるコストを削りたいというのなら、世界でも最も高い部類と言われる歳費やその他の手当を見直すべきであろう。

そもそも、選挙制度を与党だけで勝手にいじるのは論外である。だが、合意文書では「25年臨時国会で議員立法を成立」と明記されていて、最初に手をつけようとしているようである。少数政党に対する配慮など微塵も感じられない。

危ない、危ない。

今朝、牛窓の海岸沿いをジョギングしながら、少し色褪せた公明党のポスターを見かけて、暗澹たる気持ちになった。「やると言ったら、やり切る」と斉藤代表は見栄を切っているが、いったい何をやるつもりだったのだろうか。実は今回の連立離脱のことを指していたのだろうか。

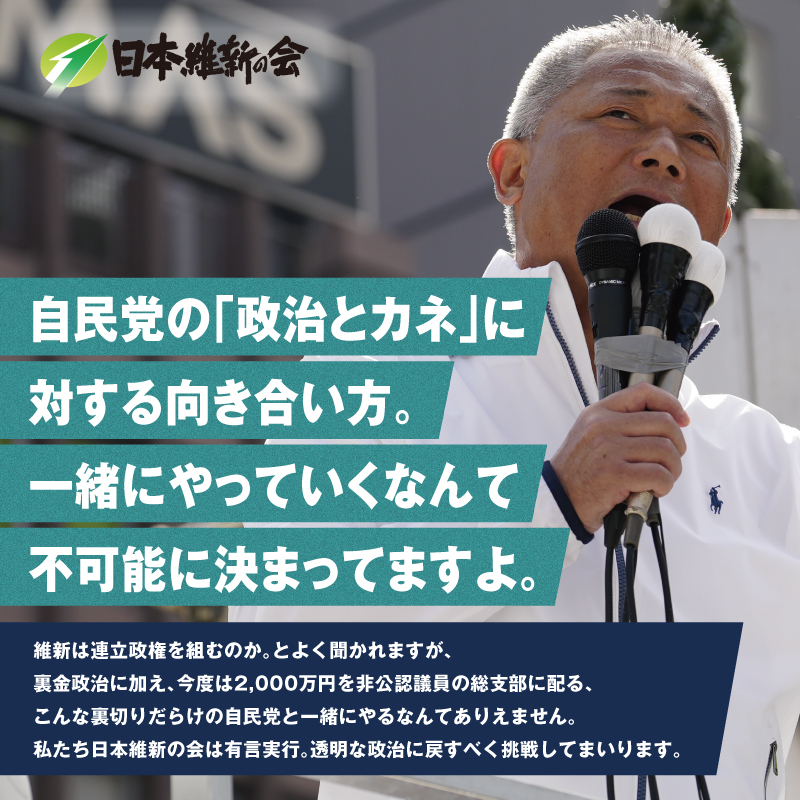

ちなみに、去年10月に行われた衆議院選挙の際、日本維新の会の公式Xアカウントは馬場代表(当時)の言葉を引用し、「自民党の『政治とカネ』に対する向き合い方。一緒にやっていくなんて不可能に決まってますよ」と高らかに宣言していた。

あの宣言はいったいなんだったのだろう?

単なる「自維右翼政権」では不正確なので、「自維右翼(嘘つき)政権」と呼んで差し上げたい。それにしても、「既得権打破」を存在理由にしてきたはずの維新も、完全に既得権側に回ってしまったわけだが、それで支持者は納得するのだろうか。

日本維新の会公式Xより、昨年の衆院選のポスター