米軍の最新兵器「ネメシス」「マディス」「タイフォン」が投入され過去最大規模と言われた日米合同軍事演習「レゾリュート・ドラゴン25」が9月末に終わったと思ったら、この10月、これまた過去最大規模と冠がつく「自衛隊統合演習」が20日から始まった。息つく暇もない。一つひとつの演習に「やめてください。戦場にしないでください」と声を上げる沖縄県民には、もはや家で休んでいる余裕はない。いずれも、主に南西諸島を舞台に中国と戦う想定の訓練だ。東京あたりに住む人ならこのニュースをきいても、うっかり受け流してしまうかもしれないが、ここに住む人間としてはとんでもない。日に日に戦争が迫ってきているようで生きた心地がしない。

今回の統合訓練に参加するのは自衛隊5万3千人、米軍6千人、オーストラリア軍230人。これと並行して行われる海上自衛隊の実働演習にはカナダ・フランス・ニュージーランドの軍隊も参加する。まるで多国籍軍による中国包囲網を、日本を主戦場に構築しているが如き布陣だ。私が中国の国民だったら全く心穏やかでいられない。明らかに煽っているのはこちらだ。しかし、いつものように全国の関心は薄く報道も少ない。自分の国が隣国を刺激するような訓練に明け暮れていることを日本人は知らない。それなのに、年々頻繁に、あからさまになっていく軍事訓練に対抗して中国が演習を始めると、それはニュースになる。国民は色めき立つ。中国がよからぬ動きをしていると。軍事費を上げるのは致し方ないと思わされる。そうやって高市軍拡路線は加速していくのかと思うと、目の前が真っ暗になる2025年の秋。

この悪循環を指摘して何年たつだろう。さりとて脱する術もなく八方塞がりに陥っていた私が、気を取り直して今回、演習に抗う人々をリポートする気持ちになったのは、他でもない。沖縄戦後史をエンタメ化した映画『宝島』(大友啓史監督)を2回見て、意気消沈している場合じゃないと急き立てられたからである。あら単純、と思われるだろうが、そう簡単な話でもない。未見の方も多いと思うので少し説明すると、原作は直木賞を受賞した真藤順丈の小説『宝島』で、それは敗戦後、アメリカ軍政下で虐げられてきた沖縄で「戦果アギヤー」(米軍物資をかっさらってくる義賊)として活躍した若者たちを主人公にした活劇仕立ての物語だ。

「戦果アギヤー」のリーダー格のオンちゃんは、とにかくかっこいい。

「いつまでも盗人ではいられない。掠めとった戦果で学校を建てて、いつか必ず苦しみのない、立派な島をつくって見せる」

俺たちはそのヒーローになるんだ、と誓うオンちゃんに、みんなは憧れ、喝采した。ところが無敵に思えたオンちゃんが、忽然と姿を消してしまった。彼を探し求めながらも、恋人だったヤマコは約束通り先生になって、日本に復帰することで人権を回復し、オンちゃんの夢を果たそうとする。右腕だったグスクは警察官になってオンちゃんを探しながら、米軍から島人を守り、秩序を守ろうとする。弟のレイは、まともなやり方で立ち向かえるものか! と、ヤクザの世界で培ったやり方で米軍の横暴と渡り合おうとした。

先生、警察官、ヤクザ。アプローチは違えど、皆目標は同じで、もう利用されたりなめられたりしない、人が人として尊重され安心して暮らせる島にすること。昔のように、豊かな島の恵みを当たり前に享受し笑いあえる沖縄に、自分たちの手で一歩でも近づけること。3人は、どんな逆境にもひるまなかったヒーローのオンちゃんを追い求めながら、彼とともに見た夢に近づこうと全力疾走する。

この先生と警察とヤクザ、立場の違う三者を配したのは秀逸だ。日本でもアメリカでもない、エアポケットのような無法地帯に突き落されてもがく人たちの位相を立体的に照射できる。例えば今も辺野古を始め平和運動の現場で最も頑張っているのは、元学校の先生たちだ。日の丸を振って祖国復帰を求め大衆運動をけん引してきた彼らが、求めていた世界はこれだったのか? と苦しみながら現場に立つ姿を見てきた私には、復帰に夢をかけるヤマコの姿は痛々しい。

一方で、反対運動とか民主主義とか、真っ当なやり方では辺野古は守れない、と政府との裏交渉もいとわず、闇を潜り抜けてこの身が汚れてもそれが勲章だと、清濁併せ呑んでも地域を守ろうとするリーダーたちもいる。どのアプローチも間違いとは言えない。家族や地域を守るために必死にもがいてきた彼らは、私にとってはヒーローたちだ。まともなやり方では止められないだろ? と最悪の手段を選ぼうとするレイの気持ちも、痛いほどわかる。しかしどの方法でも、結局はこの映画で言う「この島にかけられた呪い」は解けなかった。ヤクザも警察も先生も歯が立たないならば、一体どういうヒーローが現れれば沖縄は救われるのだろうか?

この映画のすごいところは、特殊な社会状況もバイオレンスや恋愛をちりばめてエンタメにして見せているだけでなく、何よりこの時代を凄い熱量で生き抜いた名もなきヒーローたちを、3人の生きざまに投影しながら、ありったけの愛をもって抱きしめていることだ。さらに、コザ暴動に至るまでに沖縄が嘗めた辛酸を描き切ったことに終わらず、米軍の車両を焼いた炎を背景に雪崩を打ってゲートに押し寄せていく大衆が、ひらりとフェンスを乗り越える姿を鮮やかに描写したこと、かつての戦果アギヤーのように! 先頭を行くのはあの、幻のオンちゃん!?

私はタオルで頬を拭っていた。それは私の目の前でも何度も起きていた光景だ。力ずくでオスプレイを普天間基地に持って来るというなら、使用不能にする! と、明け方どんどんゲート前に結集してきた人々。全員で逮捕されましょうと座り込んだあの瞬間。普天間基地完全封鎖の座り込みが始まった『標的の村』(2013年公開のドキュメンタリー映画)の一場面にも、「オンちゃん」はいた。

1000人の機動隊が差し向けられた東村・高江の夜にも、体を張って辺野古の埋め立て工事を止めようと28年間闘争を続けてきた辺野古の日々の中にも、フェンスを越え、軍隊や警察の規制を超えてでも勇気を振り絞って正義を求める人たちの群れがいた。目の前に「オンちゃん」はいた。

誰かが見せしめに逮捕されたとしても、ひるむことなく、次に続く人が現れてくる。そういう沖縄の長い長い闘いのうち30年を私はこの目で見てきたから、「オンちゃん」は一人の人間ではなく、まさに私が知っているおじい、おばあをはじめ、たくさんの名もなきヒーローたちの象徴なんだと理解できた。きっとオンちゃんを追い求めるこの作品を見た観衆は、彼の残像を追いかけたくなるだろう。そうだとしたら、私は言いたい。オンちゃんに会いたいなら、簡単に会えるよ! と。

今回の動画にも、まだ夜が明けないうちから大雨の中で中城湾港にあつまり、演習に抗議の声を上げる人たちが映っている。複数の土砂搬出現場で毎日のように基地建設中止を訴える人々、宮古・石垣・与那国島で軍事要塞化に抗う人々……。オンちゃんの残像は、沖縄のマグマが噴出している現場に、同時多発的に立ち現れる。そこに行ってみるといい。私たちは彼らから連なる沖縄の連続した闘いの延長線上を生きているのだから。

屈辱的な日々を、ただうつむいてやり過ごしてはこなかった先人たちがいた。彼らがようやく切り開いた未来が今で、私たちは手渡してくれた未来の上に暮らしている。残念ながら、彼らが描いた夢とはだいぶ違ってはいるが、この続きを私たちが生きなくてはいけないのだ。本気で起き上がって立ち向かわなくてどうする? と、自分の立ち位置と踏んばり具合を嫌でも照らし出されてしまう作品だっただけに、私も本気で「そのとおりだ、その延長線上にある闘いの最前線に行ってオンちゃんに会わないでどうする!」と皆に呼びかけたい気持ちになった。この30年、私がこの島で味わってきた口惜しさと希望と挫折は、毎日悪夢を見るほど自分の人生に重くのしかかっている。打ちのめされてはいるが、それを超えていく流れは、ずっと前から脈々とこの島には太く流れているのだということを、私はもっと確信しなければならない。それを伝える仕事をしなければならない。早く、マグマが噴出している、オンちゃんが宿るような現場に行かなくてはと思ったのだった。

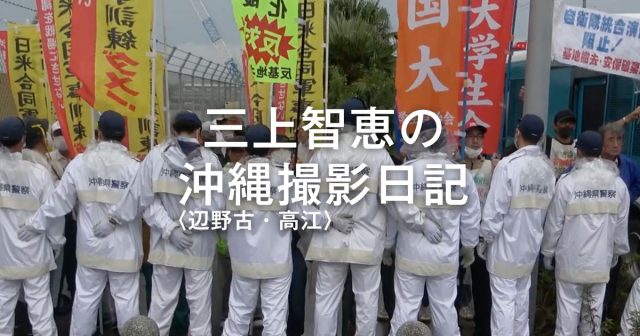

前置きが長くなったが、今回の統合演習への抗議集会は、うるま市の陸上自衛隊勝連分屯地のゲート前で開かれた。勝連は南西諸島に配置されたミサイル部隊を統括する位置づけなので、演習の中止を求める要請文も直接ここの隊員に手渡すことになっていた。

集まった人たちは、度重なる軍事演習のほかにもう一つ、とても怒っていることがあった。9月、中谷防衛大臣(当時)が閣議後の会見でわざわざ「沖縄で自衛隊の活動に対する過度な抗議活動、妨害行為が続いている」と批判したのだ。この間、宮古島では妙な動きがあった。語りかけるように民間地での行軍に違和感を訴えていた女性に、自衛隊員が恫喝をした事件が起きた。また、いつものように演習に抗議していたところ、今回だけはあっさりと引き返しておいて「妨害行為で訓練内容を変更せざるを得なかった」と防衛省が主張した。あたかも、度を越した過激な反対運動が沖縄でエスカレートしている、とアピールするためかと疑いたくなる展開だった。これに飛びついたネット民たちが、沖縄の反対運動は国益を害すると決めつけ、バッシングを盛り上げている。

さらにもう一つ、全島エイサーまつりというイベントに自衛隊が団体として出場することを問題視した人々の抗議があったことを受けて、なんと沖縄県議会の自民党会派が「自衛隊員であることを理由とする職業差別を許さない決議案」を提案。「差別的な風潮」を問題視する決議が沖縄の県議会で可決されたのだ。

この数週間で、政府だけでなく、沖縄県民を含む国民の方からも「自衛隊の尊厳を傷つけるのは職業差別であり、国防政策を妨害する行き過ぎた反対運動は慎むべき」という包囲網が出来上がっていった感がある。この流れはとても急で、何か仕組まれたような恐ろしさを感じた。自分たちの生活を脅かすような軍事訓練に恐怖を感じ、反対する意見を表明するのは当然で、表現の自由も保障されているにもかかわらず「差別だ、妨害だ」と政府や県議会にレッテルを貼られるのは、どう考えてもそれこそ行き過ぎである。国防には口を出すなという言論封殺に繋がるものであり、一気に抗議行動がやりにくくなるのではないかと心配しながら集会に向かった。折しも朝から雷が鳴るような荒天だったが、ゲート前には80人余りが集まってきた。大体いつもの数だ、とほっとした。

「妨害、と言われても当然の権利だから、ちゃんと主張すべきことは主張する」

集まった人たちは口々に、堂々と語った。ここでひるんでいたらもっと言いにくい空気になってしまう、と危機感をもって参加した人も多かった。さすがだ。なんだか嬉しくなった。新たな動きにすぐ一喜一憂する私なんかとは、みなさん闘ってきた年季が違うのだ。「オンちゃん」のかけらは、あちこちで息づいて輝いている。

そして翌日早朝にはさらに激しい雨が叩きつけていたが、自衛隊のチャーター船「はくおう」が浜松基地所属のミサイル部隊と車両を運び込むのを阻止するために、中城湾港にはまだ暗いうちから10人、20人と集まってきた。この5年、毎年当たり前のように軍事演習に使われるようになってしまった中城湾港。だがここは大事な県民の物流の拠点だ。常時軍港のように使われれば、敵から攻撃対象にされてしまう。ただでさえ、身近にある米軍基地が有事の際には全部標的になると危惧しているのに、港も空港も道路も軍事演習に使われるのが当たり前になってしまえば、ここはますます逃げ場のない島になる。

明るくなると、もう「はくおう」は目の前に来ていた。後ろのハッチが開いて地対艦ミサイル部隊に関連する軍事車両の陸揚げが行われた。陸上自衛隊にとっては、平時に輸送訓練をしておかなければいざという時に仕事ができない、演習は当然だというだろう。ゲートを開けるからどいてください、と頼んでいるのに「戦争が来るからこのゲートは開けられないの、持って帰って」という沖縄の女性たちの言葉の意味は、解らないかも知れない。沖縄戦では4人に一人が死んだんだぞ! と叫ぶ初老の男性の怒りも、なぜ自分たちに向けられるのかと困惑しかないかも知れない。もっと言えば1、2時間叫んでいたって最後は機動隊に排除されるのに、この人数では演習を阻止などできないのに、なぜこんな「抗議行動」を毎回やるのか? と、いぶかしく思う人もいるだろう。

自衛隊員でなくても、沖縄を含む全国の平和運動とは無縁の人たちにとっても、「沖縄の平和運動なんて百害あって一利なし」と冷笑する側に立つ方が簡単だろうし、私が撮影した動画もこうして公開すれば、揶揄したい人たちに悪用される可能性を常に排除できない。だから撮影するのもネットに上げるのも、年々辛くなっているのも事実だ。まして今回はテレビカメラが一台も来ていない。一年中、軍事訓練が数珠つなぎにあって、抵抗する現場の様子はいちいちニュースにしていられないのもあるが、マスクやサングラスをしていても、これだけバッシングが強まっている中で抗議行動に参加する高齢者のみなさんの様子を世の中に出して負荷をかけてしまうことに躊躇する向きもあるだろう。しかしそうすると沖縄の闘いは可視化されなくなってくる。圧殺されてしまう小さな声であればあるほど伝えなければならないのに、表に出せばターゲットにされる。このジレンマを超えていける伝え手が、私は映ってもいいです、という参加者を探しだしてその人だけが映るように動画を撮るしかないのか?

20年30年前のように自由に撮影できる時代はもう来ないだろう。それなら『宝島』のような優れた劇映画に、ニュースやドキュメンタリーまでカバーして欲しいといったところで、そんな製作費が続くわけもない。もちろん、優れたドキュメンタリーに匹敵する劇映画は今後もどんどん出てくるだろうと期待はしている。でもこの『宝島』という映画を見て沖縄の苦難の歴史を劇場で体感した上で、改めて沖縄の平和運動を見つめなおしたいという観客も出てくると思う。そうした時に、地道に沖縄の抵抗を伝える動画が手の届くところになければ、今は何もやってないのかと誤解されてしまう。だから、やりづらく、効果も分からない仕事だけれども、集会や抗議行動の様子を伝えることは、一周廻って大事な仕事だと思いなおして今回お届けする次第だ。一握りの人たちに悪用されることを恐れて大多数の人たちに届けるべき動画を封印することは決して正しいとは言えない。一方で、いつまでそれを続けられるのか? という不安もよぎる。煩悶しつつ編集し公開する動画である。だからぜひ見て欲しい。

余談かも知れないが、今回も運動の中心を担っている「うるま市島ぐるみ会議」の皆さんにとって、とても大事なリーダーだった宮城英和さんが、1年前に急逝された。たまたまこの原稿を仕上げる今日の午後が追悼集会で、そこで上映する動画も同時並行して作っていて、今仕上がったばかり。今回の原稿がややウェットなのは多分にその影響がある。

どんな逆境にあっても、英和さんはいつも笑顔を絶やさず、マイクでみんなに語り掛ける言葉は常にポジティブで、歌を歌えば右に出る者はいなかった。声は良いし、ハンサム過ぎて主人公にはしにくい? ほどのイケメンでもあった。撮りためた動画を編集しながらティッシュの箱が空になるまで泣いた。その彼の言葉を一つ紹介します。

「これからどんどんね、今まで来られなかったけどこれからは来ます、という人が現れますよ。電話が来てるんですよ。こうして体を張って抵抗している姿は、やっぱり人に伝わるんです。まさにこれからですよ!」

今回の動画に写っている人々は、おそらく全員が宮城英和さんの残像を胸に、英和さんの分も、と心に誓って踏んばっていたと思う。誰も口には出さないけれども、私を含めてみんなが急に消えてしまった英和さんを思っていた。英和さんはオンちゃんで、私たちの中に生き続ける。私の中にはたくさんのオンちゃんがいて、だからまた頑張れる。こんな素晴らしい、誰にも奪えない財産を心の中にもらっていること、いいでしょう? と自慢したいくらいだ。それを自覚できたこと、それを語る土台になる「オンちゃん」を描いてくれた映画『宝島』、原作小説『宝島』に改めて感謝したい。

*

三上智恵監督『沖縄記録映画』

製作協力金カンパのお願い

『標的の村』『戦場ぬ止み』『標的の島 風かたか』『沖縄スパイ戦史』『戦雲-いくさふむ-』――沖縄戦から辺野古・高江・先島諸島の平和のための闘いと、沖縄を記録し続けている三上智恵監督が継続した取材を行うために「沖縄記録映画」製作協力金へのご支援をお願いします。

引き続き皆さまのお力をお貸しください。

詳しくはこちらをご確認下さい。

■振込先

郵便振替口座:00190-4-673027

加入者名:沖縄記録映画製作を応援する会◎銀行からの振込の場合は、

銀行名:ゆうちょ銀行

金融機関コード:9900

店番 :019

預金種目:当座

店名:〇一九 店(ゼロイチキユウ店)

口座番号:0673027

加入者名:沖縄記録映画製作を応援する会