秋から冬へ、季節は早足に

ようやく秋になったなあ、と思ったら一気に冷え込んできて、あわてて冬物を引っ張り出しました。お店への通勤ルートにしている川沿いの桜並木や河川敷の木々も慌ただしく色づき始めています。晴れた日にはくっきり見える富士山もすでに雪化粧。

思い返すと、ちょうど去年の今ごろお店の物件が決まり、冬から春にかけて開店準備のためにこの道を何度も行き来することになったのでした。1年があっという間のような気も、はるか昔のような気もします。

半年以上営業しても、相変わらず読めないのは日によるお客さんの増減。まったく人が来なくて本の売上ゼロという胃の痛い日が続いたかと思えば、平日なのに満席でキッチンがてんてこ舞いになる日もあります。天気や気温の影響も一定ありそうですが、それと無関係に思えることもしばしばで、今もって法則が掴めません。そもそもが小さなお店なので、お客さんが3組も来ればほぼ満席というキャパシティの問題もありますが。

こんな景色を見ながらの自転車ツーキニストです

本屋とカフェは街を変える?

変化といえば、南平の街にも変化の兆しがあります。

4月にオープンした頃、駅前の商店街は昼間シャッターを閉めたお店のほうが多いほどでした。夜になると明かりが灯る飲み屋もありますが、店主さんたちの高齢化にコロナの波状攻撃がとどめを刺し、「あそこは閉めた」「あそこも今月いっぱい」といった噂が聞こえてくるばかりでした。

そんな商店街に突如現れた謎の(?)ブックカフェに、地元の人たちは「どうしてまた南平へ?」「ここで商売なんてやめたほうがいいよ」と不思議そうに聞いてきたものです。

でも、僕たち自身にもなんの勝算もない反面、ばくぜんとした希望は持っていました。それは、本屋とカフェがあることは街の雰囲気を変える、という期待です。

郷里の信州でも、何故こんなところに? というような片田舎で突然若い移住者が古民家カフェやパン屋を始め、SNS経由で都会からも人が来るようになり、最初は半信半疑で見ていた地元の人たちもなんとなく「わが村の自慢」みたいに思い始める……といった現象が起こっています。

この数年で急増した独立系の本屋も「そんな場所で?」と思ってしまうようなマイナーな立地のところが多くあります。でも、本好き・本屋好きの人たちの間で知られるようになると「あの本屋がある街」として記憶され、ついでがあればいつか行ってみようかな、と思うようになります。

個性的なカフェや本屋の存在は、地元の人にとってもちょっとしたプライドというか、街のステータスを上げるように思いますし、そこを拠点に面白いことをしてみたい人を招き寄せます。本屋はあらゆるジャンルに開かれているので、いろんな興味関心の人たちとつながるハブとして機能しやすく、イベントスペースにもなります。

そして、そんなお店が一軒できると呼び合うように、似た客層をターゲットにしたお店が増えてくる。お客さんにとっては回遊する楽しみが増え、街全体も元気になる――そんな例を見てきたので、なんとなく「自分たちが始めたら、他にも誰か店を出すんじゃないかな」という予感はありました。

そして半年後、期待通り! ご近所に新しいお店が相次いでオープンすることに。

ひとつは、よりまし堂のすぐ裏にできた珈琲豆の焙煎屋さん。小さなお店ですが、店内でも淹れたてのコーヒーが楽しめます。もうひとつは教会だった建物に入るパン屋さんで、こちらは年内の開店を目指し目下工事中。どちらも本屋との相性がよく、お客さんにとっても「ついで」に立ち寄れる選択肢が広がるので、南平に足を運びやすくなるはず。

他にも、後継者のいなかった小料理屋を継いでくれる人が決まったり、長く営業しているバーの娘さんが別の店を始めることになったり。一度は廃れた商店街が、新しい担い手によって再生していきそうな予感がします。

これから街がどんなふうに変わっていくのか。南平がおしゃれスポットになる日も近い?(ないない)と、冗談交じりに常連さんと話しています。

新しくできた焙煎屋さんの入口。店名のわかる看板はまだない模様

地元の人に聞くクルドのお話会

話は変わって、11月14日、この日は月一度だけ19時以降も営業する「よりましBAR」。それに合わせて埼玉県川口市から小倉美保さん(出版社ぶなのもり主宰)をお招きし、「ゼロから知るクルド人と川口のいま〜地元の人に聞くお話会」と題してお話をしてもらいました。

近年、急激にネット上で広がるクルド人に対する差別的言説に、実際のところはどうなんだろう? と思っている人も多いはず。デマを否定するにしても、最初から結論をもって見るより地元の方のリアルな感覚を知ってからにしたいよね、ということで小川さんが企画してくれました。

小倉さんは出版業のほかに地元でブックカフェを立ち上げたり(よりまし堂の大先輩!)、「川口子どもの未来アソシエイツ」という団体で外国ルーツの子どもの教育支援に取り組んだりしながら、地域コミュニティの中で多文化共生に取り組まれています。

小倉さんの出版社から出ているレシピ本(『クルドの食卓』中島直美著)を参考に小川さんが作ったクルド「風」料理を囲みながら、15名のお客さんが熱心に話を聞いてくださいました。

小川さんの力作、クルド「風」料理の数々

そもそも、川口にどれだけクルドの人が住んでいるのか? というファクトの確認からお話は始まりました。川口市の全人口が約60万人で、そのうち外国籍の居住者が約5万人+(2025年1月現在。参考「グラフでみるかわぐちの人口」)。全国で3番目に外国籍住民の割合が高い自治体だそうです。それだけ聞くと、いかにもエスニックな混沌とした街を想像してしまいますが、実際は駅周辺もなんの変哲もない穏やかな街だそうです(僕も一度だけ訪れたことがあります)。

外国籍住民が多いとはいえ、その半分以上は中国などで、日本人と外見で区別がつかない人も多い。民族集団で集住しているわけでもないので、街中で外国人ばかりに出会うような雰囲気でもないそうです(たぶん浅草や渋谷のほうがよほど遭遇率が高そう)。

そうした中でクルド人は、国籍の上ではトルコ国籍にカウントされるので厳密なデータはないものの、小倉さんの把握ではおよそ2000人。60万人中の2000人ですから、1000人に3人程度の割合になります。見た目で他の外国人と区別できるわけでもないので、川口に住んでいても「クルド人に会ったことがある」という人は少ないのではないか、とのこと。

ネット上で流布する「クルド人が川口を占拠している」「暴力的なクルド人がたむろしている」といったイメージは、まったくの虚像ということです。

クルドの人たちは多くが迫害を逃れてきており、そのために母国の大使館なども頼れず孤立しています。解体業など自営業が多いのもビザ(在留資格)の制約によるもの。多くの人は真面目で、働いて日本で自立したいと考えているそうです。

地元ではクルドの人たちが突出して迷惑な存在ではないのに、ネット上で拡散したヘイト言説のために外に出るのが怖くなったり、日本政府による「不法滞在者ゼロプラン」によって家族が突然入管に収容・強制送還されたり……といったお話に、涙ぐむ参加者もいました。

お話の内容をすべては書ききれないので、詳しく知りたい方は小倉さんのお話を元にしたブックレット『それでも不安なあなたのためのクルドの話』(よりまし堂にも置いています)を読んでほしいと思います。深刻な内容ではありますが、小倉さんのさばさばした人柄と語り口は、それを包摂し乗り越えていく地域コミュニティのたくましさも感じさせてくれました。

小倉さんのお話の中で、印象的だった部分のひとつ。

外国人の住民が多いと起こるトラブルとして、しばしば言われるのがゴミ出しなど生活ルールの問題。小倉さんは地域でそうしたトラブルに対応することもあるそうですが、実際にはルールを守っていないゴミの多くは日本人住民が出したものだといいます。というか、ゴミ袋に国籍が書いてあるわけではないので実際のところはわからないのですが、内容物から外国人ではないことが推察できるそうです。

むしろ日本人の高齢者であったり、単身の若者と思われるようなゴミも多い。けれど、それが誰かを特定するよりは「きっと外国人ね」ということにしたほうが、住民どうし衝突しないで済む。「あそこの部屋の誰々さん」の具体的な問題にするよりは、うっすら「外国人」の問題ということにする――それは、顔の見える隣人を責めたくないという「やさしさ」の延長上にあるのではないか、と小倉さんはおっしゃいました。これは膝を打つ指摘でした。

でも、その「やさしさ」が排外主義を呼び、結果的に罪のない人たちの生活を脅かしているのが現在です。それが本当のやさしさなのか? と私たちが自問すべきなのでしょう。

すでに共に暮らしている隣人として

よりまし堂の二軒隣は、高齢のご夫妻で営む飲み屋さんでしたが、奥様のご病気のため、僕たちと入れ替わるように店を閉じてしまいました。その後すぐに次が決まり、インドカレー屋さんに。営むのは、おじいさんから孫まで3世代が日本で働くネパール人の家族。ちなみにご近所にはスリランカ系のカレー屋さんやケバブ屋さんもあります。

昔からあった商店が消えていく中で、外国から来た人たちのお店が、かろうじて街を街らしく維持するのに貢献しているというのは、いまや日本のどこでも見る風景でしょう。

地域を活性化させるのは「若者、よそ者、バカ者」だとよく言われます。「よそ者」が国を超えた移住者であってはいけない理由はないはず。というか、人口が減り続ける日本で、そこを拒んでいては社会の存続自体が困難になるでしょう。

「外国人が多いと危険」「迷惑だ」といった言説に触れたときに、同じ地域内の住民やお店で働く人の顔を思い浮かべてみる。曖昧なイメージとしての「外国人」に向けられた敵意が、彼らの穏やかな暮らしを損なう可能性を考えてみる。それだけでも、デマやヘイト言説に煽られないためのワクチンになるのではないでしょうか。

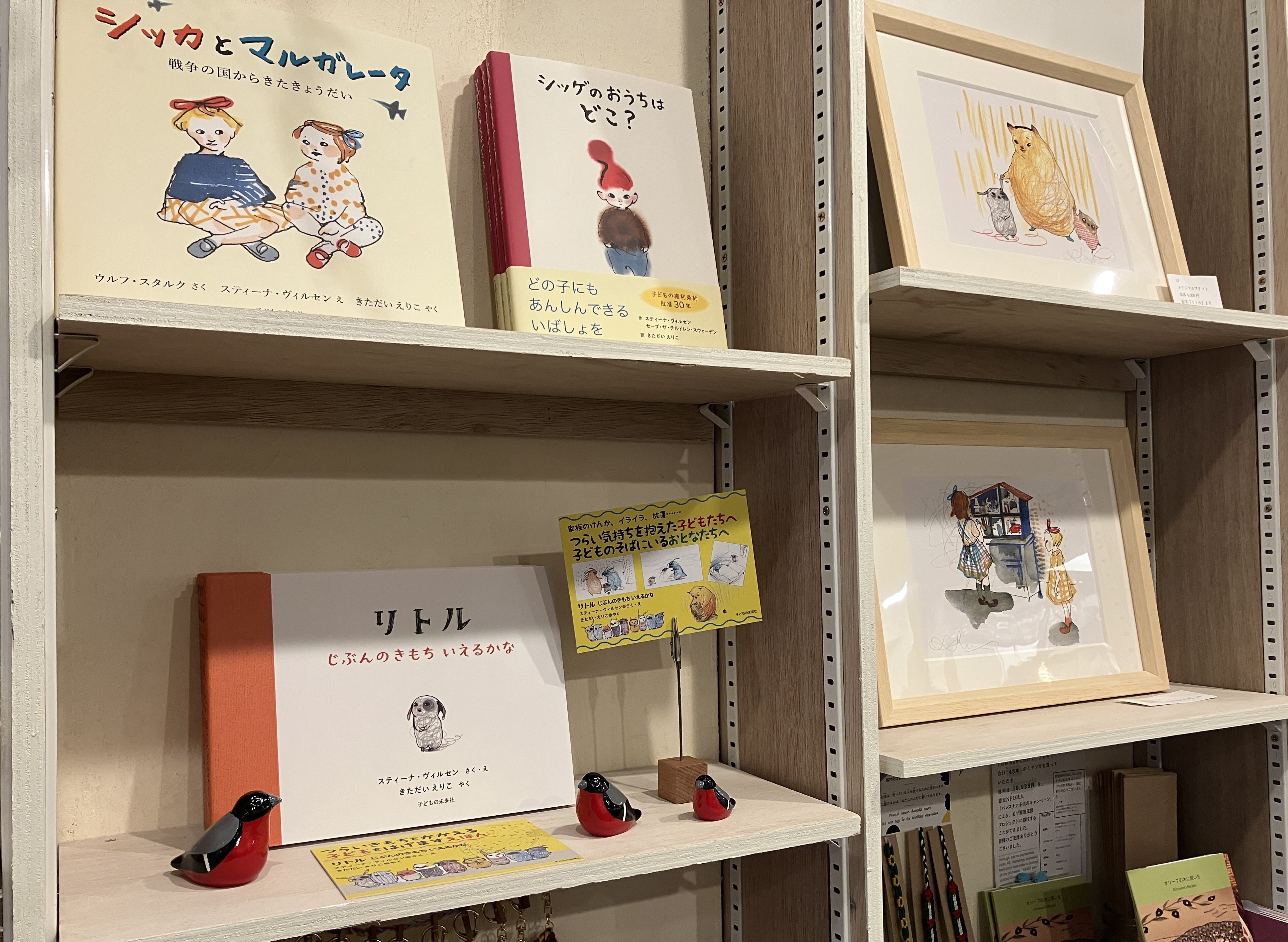

現在よりまし堂ではスウェーデンの絵本作家スティーナ・ヴィルセンさんの絵本展を開催中(11月30日まで)

* * *

木下理仁『国籍の?(ハテナ)がわかる本』『難民の?(ハテナ)がわかる本』(ともに太郎次郎社エディタス)

私たちは簡単に「外国人/日本人」と区別するが、実は「日本人」を厳密に定義し線引きするのはとても難しい。過去の植民地化の歴史も関わってくるし、近年の国際結婚や多様な文化を背景にもつ家族の増加もある。民族とは、国籍とは何か、移民と難民はどう違うのか? など、多文化社会の前提として誰もが持っておきたい知識を、中学生から読めるわかりやすさとコンパクトさ(各巻100ページ弱!)で伝えてくれる。