芥川賞受賞作品に『佐川君からの手紙』(唐十郎)という小説がある。

佐川宣寿前国税庁長官の国会での証人喚問の日、ぼくは小さな手術のために病院の待合室にいた。備え付けのTVで、国会中継を見ていたら、なぜかふとその小説のタイトルが頭に浮かんだ。

あの小説は、パリでの「人肉食」という異常な事件をモチーフにした作品で、今回の佐川証言とは何の関わりもない。でも中身は違っても、そうとう異常な事態だという意味では共通するんじゃないかと、ぼくの頭の中では勝手に連想が働いたらしい。もうすぐ自分のお腹の中に内視鏡を入れることになるという状況を控えていたせいかもしれない。

で、連想は妄想に変わり、「佐川君への手紙」というタイトルが浮かんできてしまった。というわけで、これはぼくの勝手な「佐川君」への私信である。

『孤立無援の思想』をどう読んだのか?

前略

「佐川君」とあなたを呼ぶことをお許しください。

ぼくのほうがあなたより少々年上ですから、常識からは外れてないと思います。まあ、麻生さんのように「佐川、佐川」と呼び捨てで名前を連呼するよりは、まともではないでしょうか。

さて、あなたは、なぜあんなにも頑なに証言を拒否したのでしょうか。いったい誰を、何から守るために、あれほど苦しい答弁を繰り返したのでしょう。ぼくにはどうしても分かりません。それを考えているのです。

新聞やテレビによると、あなたはとても苦労をして東京大学に進学、ひたすら勉強して官庁の中の官庁といわれる財務省(当時・大蔵省)に見事に入省なさったのですね。官庁の最高位に位置する財務省を目指すということは、この日本を自分の手で立派な国にしようという、高邁な理想をお持ちだったはずです。理想です。

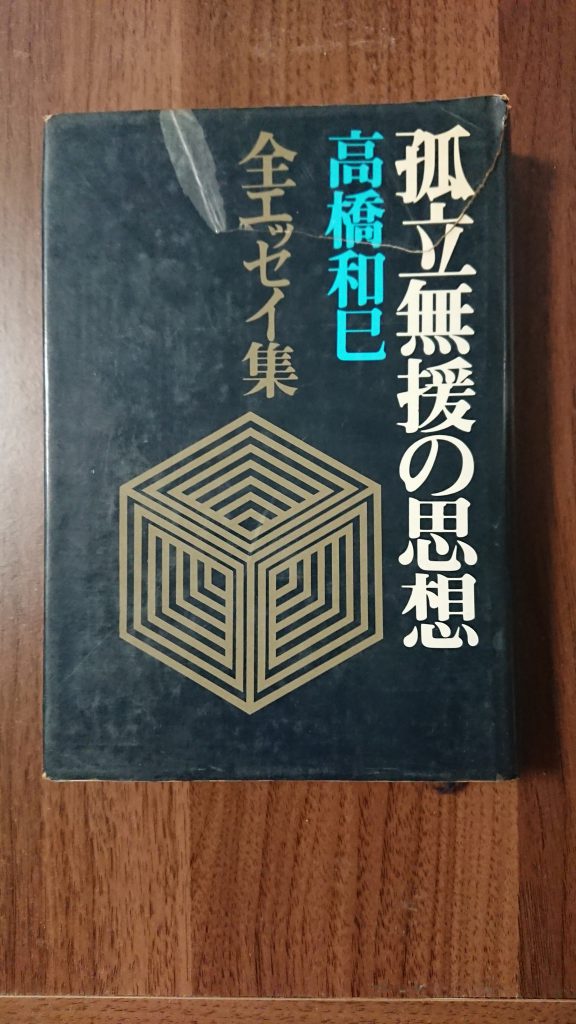

これも報道で知ったのですが、あなたの学生時代の愛読書が高橋和巳さんの『孤立無援の思想』(河出書房新社)だったそうですね。それはほんとうでしょうか。実は、それこそ、ぼくがいちばん驚いたことだったのです。

あなたとこの本が、ぼくの頭の中では、どうしても結びつかなかったのです。

では、高橋和巳さんとはどんな人だったのか、ざっとおさらいしましょう。

高橋さんは、1960年代末の全共闘運動のさなか、学生たちに絶大な影響を与えた作家であり大学の教官でありました。

1931年生まれ、京都大学で中国文学を学び、立命館大学講師や明治大学助教授(現在の准教授のことです)を歴任した後、京大文学部助教授に就任。かたわら小説を書き始め、『悲の器』で文藝賞を受賞して作家デビュー。以後、『憂鬱なる党派』『邪宗門』『日本の悪霊』など、重厚な作品を次々に発表。とくにその「政治と文学」「組織と個」についての思考が、当時の全共闘学生たちから圧倒的な支持を受けました。深く内省を迫る文体は、悩める若者たちのカリスマ的存在となり「憂鬱教の教祖」とも呼ばれました。

高橋さんは、学生たちの主張する「自己否定」や「自己解体」などに強く共感。大学内でも、学生たちの立場を理解する、いわゆる「造反教官」のひとりでした。むろん、その立場は大学当局とは相容れず、ついに1969年には大学側と対立、京都大学を辞しました。しかし、その直後から結腸癌を患い、たった39歳の若さで亡くなりました。その死への哀悼は社会的現象ともなり、青山斎場で行われた告別式には、一般参列者が数千人に及んだのです。実は、ぼくもそのひとりでした…。

高橋さんについては、佐川君はよくお分かりのことと思います。なにしろ『孤立無援の思想』が愛読書だったというのですからね。

ぼくの手許に、もう古くなって(昭和四十一年五月十日初版とあります)ページが黄色く変色しているこの本があります。8ポイント二段組み428ページ。老眼のぼくには天眼鏡が必要なほど小さな活字のエッセイ集ですが、やはり重厚な本です。

章立ては次のようになっています。

第一部 革命と戦争の世代

第二部 文学は何をなしうるか

第三部 多岐な精神領域への志向

第四部 水清ければ魚棲まず

とくに第一部では、「失明の階層―中間階級論」「孤立無援の思想」「戦争論」「散華の世代」「戦後民主主義の立脚点」など、社会と自己との関わりをストレートに綴っています。こんな一節もあります。佐川君はもちろん読んだはずですが、もしいま読み返したとするなら、どう感じるでしょうか?

「内に省みて恥ずるところなければ、百万人といえども我ゆかん」という有名な言葉が孟子にあるけれども、百万人が前に向かって歩きはじめているときにも、なおたった一人の者が顔を覆って泣くという状態も起こりうる。最大多数の最大幸福を意志する政治は当然そうした脱落者を見すててゆく。――そしてこの時、情勢論を基礎にする政治と、非情勢論的作業、たとえば文学の差があらわに現れてくる。文学はその流派の中に、抽象的な観念主義や政治主義を含むけれども、その出発点を個別者の感情においているゆえに、たとえそれが老婆の愚痴や少女の感傷であっても、それが個別的な特別性を持つ以上は、可能的な文学の考察対象となる。文学者は百万人の前の隊列の後尾に、何の理由あってかうずくまって泣く者のためにもあえて立ちどまるものなのである。

文学論的な思考ですが、組織と個人という意味で、とても考えさせられます。高橋和巳さんは、徹頭徹尾、組織と個の軋轢を根底において描いた作家だったと言っていいでしょう。ぼくが大好きな『憂鬱なる党派』や『邪宗門』は、そう意味での傑作だと、いまでも思っています。

個がどこまで組織に殉じるか、いや、個がどのように組織に抵抗するか、「孤立無援」とはそれを象徴する言葉でしょう。

「組織」と「個」という問題

佐川君はあの国会喚問では、徹底的に「組織」に殉じましたね。組織からすでに離れてしまっているにもかかわらず、それでもなお、組織の頸木(くびき)から自由になることはできなかったのですね。

それはなぜですか? 身も心も組織に捧げてしまった、と考える以外に、ぼくには理解できません。しかし、人間がそこまで組織と一体化できるものでしょうか。組織から外れたらもう生きてはいけないということなのでしょうか。ではこれから、あなたはいったい、どういう生き方をするのでしょう。離れてしまった組織への恋々たる思いだけを抱いて、さびしく生きていくのですか?

離れてしまったはずの組織から自由になれない。それはもはや「洗脳」に近いと思うしかありません。官僚とは、それほどまでに組織との自己同一化を図らなければならない職業なのですか?

このところ「官僚が壊れている」という批判をよく聞きます。それが「官僚組織」という機構なのであれば、機構改革で修復することもできるでしょう。しかし「組織」ではなく、それを構成している「個」が壊れかけているとしたら、もはや修復は困難なのではないでしょうか。

官僚衰えて国滅ぶ…

少し前、前川喜平前文部科学事務次官のある中学での特別授業に、文科省官僚がかなりひどい介入をしたとして問題になりましたね。自民党の右派議員の圧力に屈したというのが事実なのでしょうが、官僚たちは最後まで「文科省独自の判断」と言い続けました。これなどは「誰を守ったか」があからさまな事例でした。

また、こんな例もありましたね。

厚生労働省東京労働局の局長が、違法労働での自殺をめぐって野村不動産を特別指導したことについて、記者会見で厳しい質問を受けた際、ノーコメントを繰り返したあげく、ついに苛立ったのか、記者たちに対して「みなさんの会社も労働条件に関しては真っ白じゃないでしょ。なんならみなさんの会社へ是正勧告に行ってあげてもいいんだけど」と逆ギレしたといいます。これは、報道機関へのあからさまな「脅し」です。

都合の悪いことは隠す、改竄する、捏造する。そしてそこを突かれると居直る、逆ギレする、脅す…。

これが佐川君、あなたが守ろうとした「組織」の現在の姿ですよ。

佐川君、あなたはこれからどのように生きていくのでしょう。余計なお世話だとは分かっていても、それを考えるとぼくは切なくなるのです。

もう一度、考えてみようとは思いませんか? かつてあなたが愛した(はずの)「孤立無援の思想」の火を、もう一度、自分の中に燃やそうとは思いませんか。そんな火種は、もうすっかり消えてしまったのでしょうか…?

高橋和巳をかつて愛読したという佐川君に、ひそかに送る私信です。

早々

もう古くなった「孤立無援の思想」単行本

ぼくの本棚に眠っていた高橋和巳たちが目を覚ます……