想田和弘監督の最新作映画『精神0』は、2008年に公開された映画『精神』に登場する精神科医の山本昌知さんと、その周囲の人たちを撮影したドキュメンタリー。長年、山本医師を支えてきた妻の芳子さんとの「純愛」も描かれます。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大によって、5月に予定されていた劇場公開自体が難しい状況に。そんな中、想田監督と配給会社は、映画の制作者だけではなく映画館なども含めた「映画の経済」全体を守りたいと、「仮設の映画館」という試みを打ち出しました。その意味について、そして『精神0』から見えてくることについて、想田監督とフォトジャーナリストの安田菜津紀さんにお話しいただきました。

病気や症状ではなく「人」を見るということ

安田 想田さんの新作『精神0』を拝見しました。あえて事前に情報を入れずに見てみようと思って、想田さんのインタビュー記事などもほとんど読まないで見たのですが、結果的にそれがすごくよかったです。

というのは、今回の映画のメイン人物である精神科医の山本先生と芳子さんご夫妻の状況について、ほとんど情報を持たないまま見ることができたからです。芳子さんは、いろんなことを忘れてしまっていて、一人では日常生活を営むことも難しくなっている。もし、その状況を事前に詳しく知っていたら、たぶん映画を見る目に何かしらのバイアスがかかってしまったと思うんです。

そうではなくて自然体で見たことで、山本先生と芳子さんの関係性そのもののほうに集中して見ることができた気がしています。想田さんも作中で、芳子さんととても自然なやり取りをされていて、ご夫妻の状況や病気の症状ではなく「人」を見てらっしゃるんだなと感じました。

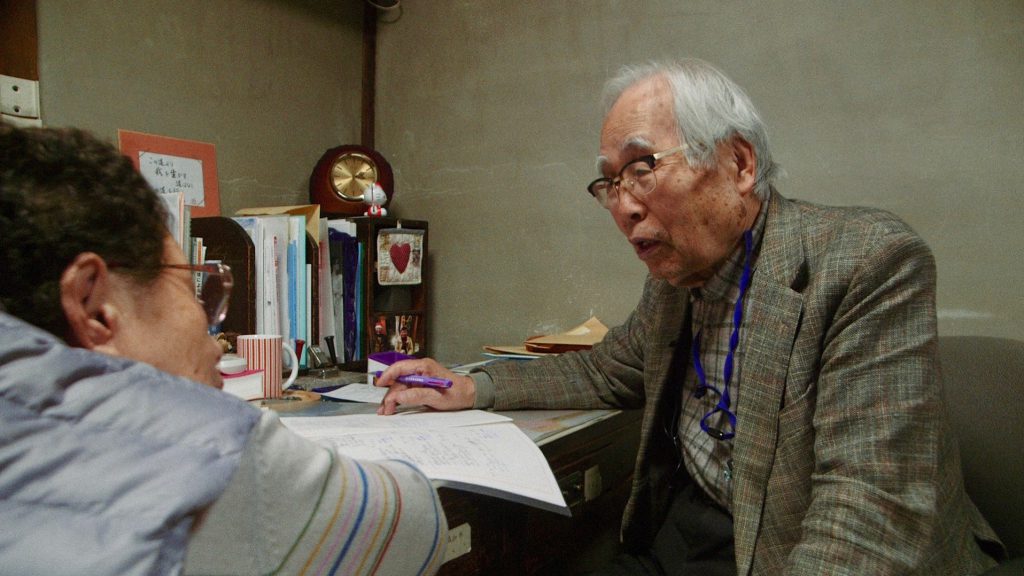

『精神0』より、山本医師と芳子さん (C)2020 Laboratory X, Inc

想田 僕もそういうふうに見ていただければいいなと思って作った映画なので、とても嬉しいご感想です。

実は今回、映画の宣伝のための文章などにも、芳子さんのご病気を指し示す言葉はいっさい使っていません。病名などを前面に出してしまうと、どうしても見る人はそちらに目が行って、ある種の先入観を持ってしまいがちだと思うからです。もちろん、見た方がどういう言葉を使って論評されるかはまったく自由なんですが、自分たちから打ち出すものについては使わないようにしよう、と決めました。

山本先生ご自身も、そういう言葉はほとんど使われないんですね。『精神』の撮影でお会いしたときには芳子さんの病気はすでに始まっていて、そのこともお聞きしていたのですが、先生は具体的な病名はおっしゃらなかった。他の患者さんについてもそうなんです。病名を付けることで「分かった気」にならないということだと思うのですが、この12年間、山本先生とお付き合いしながらそういう姿勢をずっと感じてきたので、今回もそれに倣いたいと思いました。

安田 映画の中でも、山本先生から病名や症状名のような言葉をおっしゃる場面はなかったですよね。私自身、事前に情報が入ってきていたら「そういう症状の人の、そういう映画」なんだな、と視野が狭まってしまった気がするので、とてもよかったと思います。

また、医師を引退することを決めた山本先生の診察室に患者さんたちが次々やってくる場面では、山本先生の存在が「生命線」だった人がいかに多かったのかを感じさせられました。同時に、他の病院に行って再び「生命線」を見つけることの難しさもすごく感じましたね。

私も身内に精神障害の手帳を持っている人がいるんですが、きちんと患者と向き合ってくれず、ベルトコンベアに載せられて「はい次、はい次」と機械的にさばかれてしまうような先生に当たってしまったときの精神的なダメージは、本当に大きかったと思います。運良くいい先生につながることはあるかもしれないけれど、それを運に任せるしかない状況そのものがすごく不安なんですよね。

今回の対談はオンライン上で実施。安田菜津紀さん

想田 山本先生はよく「人薬」という言い方をされます。心の病には、薬が必要な場合もあるけれど、それだけじゃうまくいかないことも多い。その人のことをケアしてくれる人、分かってくれる人、一緒にいてくれる人……そういう「人薬」が必要なんだ、と常々おっしゃっているんです。

安田 わかります。実は、6年前に私の夫もうつで倒れたのですが、そのときかかった病院が、すごい山の中にあって。古い学校みたいな木造の建物の引き戸を開けたら、そこに手描きで「セラピードッグがいます」と書いた紙が貼ってあるんですよ。

「何だ?」と思いながら診察室の扉を開けたら、でっかいドーベルマンがそこに座っていた(笑)。

想田 ドーベルマン!?

安田 セラピードッグというより番犬じゃないの? と思ったんですが……でも、診察を終えた後、そのドーベルマン──アスカちゃんという名前だったんですが──が、私のほうに寄ってきて、まるで「大丈夫だから」って言うみたいに、肩をぽん、と叩いたんです。いや、身体が大きいので「ぽん」というよりは「ドン」っていう感じで、けっこう痛かったんですけど(笑)。でも、患者の家族である私が抱いていた不安が、それでふっと消え去って、とても楽になったんです。診察室の雰囲気がとてもよかったのも、アスカちゃんあってのことなんだろうな、と思いました。

想田 「人薬」ならぬ「犬薬」ですね(笑)。

実は、芳子さんも病気を患われてから、山本先生の診察室にずっといらっしゃった時期があるんですよ。診察室で毎日、先生と一緒に患者さんのお話をじっと聞いているんだけど、いつも最後にぽつりと何かおっしゃるんだそうです。それがいつも本質を突いた、すごくいいことをおっしゃっていて。「だから(診察室に)いてもらうんじゃ」と、山本先生がおっしゃっていました(笑)。本当に「人薬」だったんだと思います。

『精神0』より、診察室での山本医師 (C)2020 Laboratory X, Inc

「内助の功」ではなく「共に生きる」というあり方

安田 あと、ご夫妻の様子を見ていてとても印象的だったのが、いろんなことができなくなってしまった芳子さんが、それでも懸命に「役割を果たそう」としてらっしゃったことです。たとえば、山本先生がお茶を入れようとする場面では「どの調理器具が必要なんだろう」と考えて手伝おうとされていたし、お墓参りの場面でも、先生が置いた荷物を見て「これからこの荷物をどうするんだろう」と必死に考えてらっしゃるのが分かりました。

いろんな記憶を失っていく中でも、芳子さんの生きてきた人生そのものがそうした端々に表れているんだな、と思いました。

想田 芳子さんはずっと、山本先生とともに患者さんたちのケアにあたられてきた方です。精神科医として、華々しい業績を残して表で活躍されてきたのは山本先生ですが、実はそのお仕事は芳子さん抜きにはあり得なかったんですよね。

そのことがよく分かったのが、『精神0』にも出てくる、芳子さんのお友達の家にご夫妻と一緒にうかがったときです。実は、撮影はもう終わりにするつもりで先生に挨拶に行ったときに「もう一軒、一緒に行ってカメラを回さんか」と提案していただいて撮ったシーンなのですが、結果的にとても大事な場面になりました。山本先生はご自宅にしばらく患者さんを泊めることもあった、その患者さんのケアは芳子さんがされていた、などというお話を聞いていると、芳子さんは山本先生と同じかそれ以上と言ってもいい仕事を担ってこられたんだなあ、と感じましたね。

ただ、同じ仕事をしていても男性ばかりが表に出て、女性が陰に隠れてしまうことが多いのが日本社会の構造で。それもあって、なかなか芳子さんのお仕事は表には出てこなかった。僕自身、その社会構造に絡め取られているところがあって、『精神』のときはそういう視点を全く持てていなかったと思います。

だから今回、あのお友達のお宅で、芳子さんがこれまでどんなことをしてきたのか、どんな役割を担ってきたのかを、山本先生も一緒にacknowledge──日本語の適当な言葉が見つからないのですが、確認し合う、認め合うというのでしょうか、そうする機会が持てたこと、しかもそれを映画に残せたことは、とてもよかったと思います。

安田 「内助の功」という言葉に私はいつも違和感があって、偉人の伝記などにその言葉が出てくるたびに、夫は主役、妻は手助けという固定的な構図に嫌な気持ちになるのですが、山本先生と芳子さんとの関係は、先生が診療においてずっと大事にしてこられた「共生」そのものだと思いました。「共に生きる」とはこういうことなんだ、と。

それにしても、山本先生のほうからそのお友達の家に行くのを提案されたというのは、どうしてだったのでしょうね。想田さんはどう思われましたか。

想田 これはあくまで僕の解釈ですけど、先生は「芳子さんのことがまだ十分に撮れていない」と感じておられたんじゃないかと思います。僕がそれまでに撮っていた内容では、芳子さんらしさが出ていないと考えられたんじゃないでしょうか。

だから、僕が「これで撮影は終わりです」と言ったときに、もしかしたら「これで終わられちゃ困る」と焦られたのかな、と思いました。

安田 「もっと芳子にはいろんな面があるんだ、それを知ってほしい」と思われたのでしょうか。そう考えると、その提案自体に芳子さんへの愛情がにじんでいるようにも思えますね。

『精神0』より (C)2020 Laboratory X, Inc

夫婦の関係を「更新しようとする」姿

想田 お2人を見ていると、山本先生は今「挽回」しようとしているんだろうな、という気がしてなりません。つまり、あの世代の日本人男性の典型ですけど、ずっと家にもろくに帰らず仕事に没頭して、家族と一緒に過ごすこともままならないで来たことを、いま必死に埋め合わせようとされているんじゃないか、と。今回、臨床医を引退して芳子さんと一緒に過ごされることにされたのも、おそらくはそういう面があるんじゃないでしょうか。

その意味で、日常生活の中で何度もはっとされている瞬間があるんじゃないか、とも思います。あくまで僕の解釈で、先生がそうおっしゃったわけではないのですが……。

たとえば『精神0』の中に、お墓参りに行く場面がありますよね。車を降りて歩き始めたとき、山本先生はかなり早足でずんずん進んでいくんですよ。芳子さんは、その後をやっとの様子でついていく。多分、先生と芳子さんはこれまでの人生、ずっとそんな感じで歩んでこられたんだと思うんですね。

ところが、坂がきついところに差し掛かると、先生は芳子さんに向かって「手を(つなごう)」と声をかける。でも、そのときは言うだけでやっぱりそのまま歩いていってしまう。さらに進んだところでまたはっと気が付いて、芳子さんのところへ戻るんだけれど、今度は手に花を持っていてつなげない。それで花を小脇に抱え直して、やっと手をつなぐことができるんです。

あの場面は、すごく象徴的だと思いました。先生は今、これまでの芳子さんとの関係を、日々更新していこうとしているんじゃないか。そう思うのは、僕自身も妻との関係で、「やってしまって」から、「あ、まずい」と感じる場面が時々あるからかもしれません。

安田 どういうときですか?

想田 妻の柏木規与子は僕の映画のプロデューサーでもあって、一緒に映画を作っている立場なのですが、それでもある意味脚光を浴びるのは僕ばかりで、彼女にはほとんど注目は行かない。それで最近は、舞台挨拶なども「一緒に登壇してよ」と頼んで、2人で出て行くことが多いんです。

そこまではいいんですけど、2人で話していたはずなのに、気が付いたらだいたい僕がしゃべりすぎている(笑)。もちろん、監督である僕に質問が来ることが多いからというのもあるんですが、ベルリン映画祭で一緒に登壇したときには、ある観客から「ベルリンは男女平等の街だから、柏木さんがもっと話したほうがいいよ」なんて言われてしまって。かなりショックでしたね。

柏木にも、先生と芳子さんの関係性について話していたときに「うちも同じじゃん」と言われたんです。たしかにそうかもなあ、と思いました。

想田和弘さん

安田 普段の想田さんのSNSでの書き込みなどを見ていると、柏木さんと共に映画を作り上げている、と考えているのがよく伝わってくるのですが……。

想田 もちろん、頭ではそう思っているし、自分のことはフェミニストだと思っているくらいなんですけど……これだけ男が威張っている社会でずっと、その空気を吸って生きてきたわけですから、それが体内に入り込んでいるところはあるんでしょう。だから時々、そういう部分が表に出てきたときに気づいて、軌道修正しないといけないな、と思っています。

映画経済を守るために──「仮設の映画館」のチャレンジ

安田 『精神0』、本当にたくさんの方に見てほしい映画だと思うのですが、この新型コロナウイルスによる全世界的な危機によって、劇場での公開が危うくなってしまいましたよね。そこにしっかり公的支援があるべきだと思いますが、なかなか政策として進まない。その中で「仮設の映画館」という取り組みを始められたのを知って、「なんて素晴らしいアイデアなんだろう」と思いました。単なる配信サービスではなく、映画を見る人が「見たい映画館」をインターネット上で選び、その選んだ映画館にも鑑賞料金が分配される……。本当に目から鱗でしたね。

想田 5月2日の劇場公開がちょっと危ういんじゃないかという状況になってきたときに、僕は最初「公開延期」を提案したんですね。公開しても、お客さんが来てくれるとは思えない。来てくれたとしても、それを単純には喜べないし、感染リスクを考えると「見に来てくださいね」と言えるのか、言うべきなのかどうかも分からない。そんな状況で映画を公開することにためらいがあったんです。

でも、延期を配給会社に提案したときに、こう言われたんです。「みんなが新作公開を延期してしまったら、映画館が全部潰れてしまいますよ」。

確かにそうなんです。映画館は普段からどこも経営が厳しくて、特にミニシアターと呼ばれる小さな劇場は、常にぎりぎりの状態で運営しているところがほとんど。それが、すでにコロナの影響でお客さんが激減している。この上、新作公開が全部延期になって上映する映画がないということになったら、なんとか頑張ろうとしている映画館もみんな、潰れるしかなくなってしまいます。政府による十分な休業補償があればまだいいですが、それが実現する気配もないですし。

たとえば1年公開を延期したとしても、いざ公開しようとしたら公開する場がない可能性もあるわけです。そう気づいたときに、「ああ、すごく自分勝手な考え方をしていたな」と思いました。自分が生き延びようと思ったら、映画関係者みんなに生き残ってもらわないといけないんだと、遅まきながら気づかされたんです。

それで、配給会社と協議して、この「仮設の映画館」という仕組みを一緒に考え出しました。収益は、劇場公開のときと同じ割合で映画館に分配され、配給会社や制作サイドにも分配される。つまり、通常の劇場公開のときとまったく同じお金の流れが生まれるんです。このシステムをうまく構築して、『精神0』だけじゃなく他の映画にも広げていければ、そしてたくさんの劇場や配給会社、観客が参加してくれれば、映画の経済全体をなんとか回していけるんじゃないかと考えました。

安田 『精神0』を見たい人にとって朗報なのはもちろんですが、自分の愛着ある映画館を応援したいという人にとっても、すごく嬉しいシステムだと思います。

想田 映画というのは、人に見てもらうために作るわけですから、公開できる場がなくなってしまうと僕の表現自体が成り立たなくなってしまいます。特に、僕の作っているようなタイプのドキュメンタリー映画は基本的にミニシアターしかかけてくれませんから、ミニシアターはかけがえのない発表の場であって、切り離すことのできない「表現の一部」ともいえるかもしれません。

安田 よくわかります。私たち写真家も、写真展という発表の場を総力をあげて作っていくわけですが、写真を撮る人間だけじゃなくて、プリントしてくれる人、ギャラリーを運営してくれている人、そして見に来てくれる人たち……誰が欠けても維持していくことができません。音楽とライブハウスの関係なども同じだと思います。

想田 おっしゃる通りですね。その意味で、ミニシアターの死活問題とは、そのまま僕にとっての死活問題でもある。「仮設の映画館」は、その認識から生まれた発想なんです。

(構成/仲藤里美)

→(その2)へ続きます

*

そうだ・かずひろ1970年栃木県足利市生まれ。東京大学文学部卒。スクール・オブ・ビジュアル・アーツ卒。93年からニューヨーク在住。映画作家。台本やナレーション、BGM等を排した、自ら「観察映画」と呼ぶドキュメンタリーの方法を提唱・実践。監督作品に『選挙』(07)、『精神』(08)、『Peace』(10)、『演劇 1』(12)、『演劇 2』(12)、『選挙 2』(13)、『牡蠣工場』(15)、『港町』(18)、『ザ・ビッグハウス』(18)。国際映画祭などでの受賞多数。著書に『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』(講談社現代新書)、『日本人は民主主義を捨てたがっているのか?』(岩波ブックレット)、『熱狂なきファシズム』(河出書房新社)、『観察する男』(ミシマ社)など。

やすだ・なつき1987年神奈川県生まれ。NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)所属フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『写真で伝える仕事 -世界の子どもたちと向き合って-』(日本写真企画)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。