きっかけはSNSでの一枚の写真だった

昨年日本でも公開された映画『オッペンハイマー』ではあまり大きく扱われてはいなかったが※1、シカゴは第二次世界大戦時、アメリカの原爆開発「マンハッタン・プロジェクト」が行われた場所だ。人類が史上初めて核分裂連鎖反応の制御に成功した原子炉「シカゴ・パイル1号」は、シカゴ大学のフットボール場の地下にあった。現在は、フットボール場は数ブロック離れたところに移転、シカゴ・パイル1号跡地は大学図書館のすぐ隣になっており、「ニュークリア・エナジー(Nuclear Energy、核エネルギー)」と題されたヘンリー・ムーアによる彫刻※2がある。マガジン9で連載をされている雨宮処凛さんも2012年3月、ちょうど福島原発事故の1年後に訪れてくださっている※3。

そんなシカゴで仲間たちとシカゴ公立学校(Chicago Public Schools, CPS)の中学生に核の歴史を教える取り組みをしている。きっかけは、SNSに投稿された1枚の写真だった。

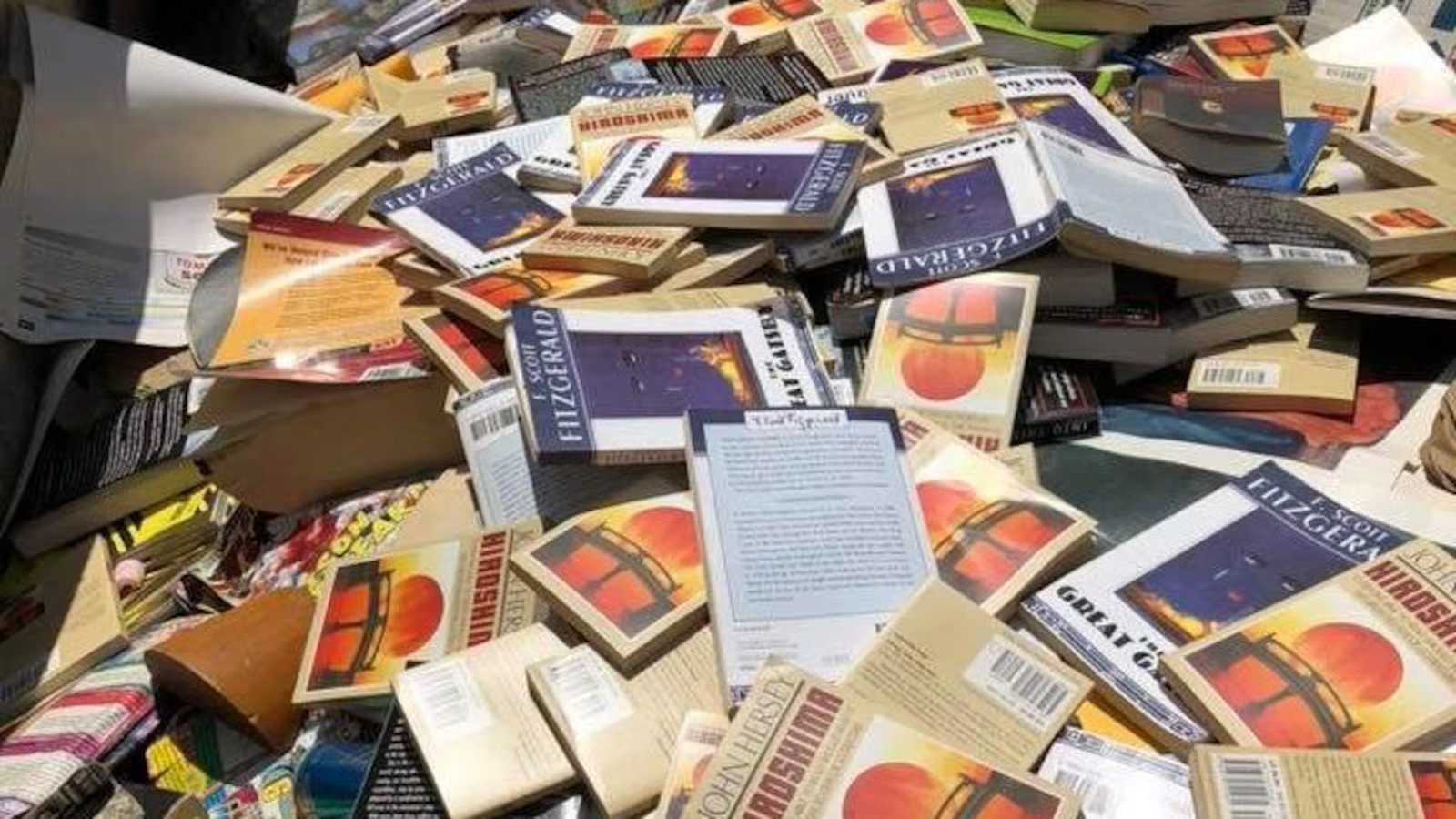

2019年7月、ある公立高校の外に置かれた大きなゴミ用コンテナに大量の本が捨てられていたというのだ※4。ちょうど夏休みの時期、書庫の整理でもあったのだろうか。この連載コラムの“We Are NTA” シリーズ(第3回~第7回)でも説明してきたとおり、CPSは慢性的な予算不足に苦しんでいる。その結果ほとんどの学校は司書を雇うことができず、図書室が機能していない。この学校もそうだったとしたら、限られたスペースやスタッフを有効に使うための判断だったのだろう。またコロナ禍以降、教材のデジタル化がさらに進んでいるということもある。

それにしても、やはり良質な本が大量にゴミ箱に投げ捨てられている光景はセンセーショナルなものだった。第1次トランプ政権下、「リベラルすぎる」内容の本が各地の公立学校や公立図書館で禁書とされる件が相次いでいた頃でもあった。知性、そして民主主義の象徴としての書物が、「ゴミ」として扱われている様は、そこにいかなる理由があるにせよ、多くの人々に感情的な反応を呼び起こした。CPSに通う生徒の7割が低所得層であることからも、せめて本の寄付や無料配布を検討しなかったのだろうかという疑問を抱かせた。

そうした議論の意義はもちろん十分に理解しながらも、しかし、私と、私の先輩でシカゴにあるデュポール大学で教授を務めている宮本ゆきさんにとって、この事件の一番の気がかりはそこではなかった。

※2 “Nuclear Energy.” Art in Public Spaces, University of Chicago,. Accessed 4 July 2025.

※3 雨宮処凛.「雨宮処凛がゆく!第223回:シカゴで考えた原爆と原発。の巻」『マガジン9』, 2012年3月21日,.

『ヒロシマ』が捨てられていることの衝撃

写真でみる限り、コンテナに投げ捨てられていた本は2種類で、それぞれ何十冊もあった。つまり、かつて教科書として使われていたが、今は必要とされなくなったのだろうと推察される※5。その本が何かということについては、SNS上の議論では誰も触れてすらいなかったが、その2種類の本とは、F・スコット・フィッツジェラルドの『華麗なるギャツビー』、そしてジョン・ハーシーの『ヒロシマ』だった。

1946年にニューヨーカー誌に発表された『ヒロシマ』は、原爆投下直後とその後について、6人の被ばく者※6の証言を元にしたルポルタージュで、20世紀においてもっとも重要なジャーナリズム作品の一つとみなされている※7。それが読まれなくなっているらしいということが、この写真からうかがえる。実際、長年「核の時代(Atomic Age)」という授業で、核の歴史と言説を教えているゆきさんによれば、20年前には履修生の3分の2は高校生の時に『ヒロシマ』を読んでいたが、最近では一人いるかいないかという状態だそうだ。

あんなに大量の『ヒロシマ』が無造作にゴミ箱に放り込まれている様子は、単純にショックだった。まるで被ばく者の人々が捨てられているかのような、その存在がなかったことにされているメタファーにすら思えた。

大量に廃棄されたハーシーの『ヒロシマ』(Chalkbeat Chicago)

前述の映画『オッペンハイマー』でも被ばく者はほとんど描かれていないように、アメリカにおいて核の人的被害が語られる機会はほとんどない。特に教育の場では、かろうじて原爆の被害がとりあげられるとしても、添えられる写真は焼け野原やキノコ雲で、焼けてしまった人々や、キノコ雲の下にいた人々の様子を目にすることはない。

随分前のことになるが、原爆記録映画『にんげんをかえせ』の上映会をシカゴで企画した際、日本近代史を専門とするある大学教授から「自分の小学生の子どもを連れて行って見せるのは適切か」と問い合わせを受けたことがあった。そのとき、”appropriate(適切)”という言葉に対して何とも言えない違和感を抱いたことを覚えている。つまりは視覚的にショッキング(”graphic”)な映像がないかを聞かれたわけだが、まるでホラー映画と同じ扱いのような気がしたのである。

原爆の絵や被ばく者の方々の写真を、私は小さい頃から見てきたが、それが怖かったということも含めての体験ではなかったか。「不適切」として見せない「配慮」と同じだけの配慮は、被ばく者には向けられないのだろうか。その目を覆いたくなるような被ばく体験をした(ている)子どもにだって、そんな現実は「不適切」ではないか。私も親なので自分の幼い子を守りたいという気持ちはわかるし当然だとも思う。しかし、核によって傷つけられた人々の存在が徹底的に見えなくさせられているアメリカの現状と、この「配慮」がどうしても無関係に思えず、しかもそれを日本史を専門とするエリートから言われたことが、私をより複雑な気持ちにさせたのだと思う。

※5 教科書無償配布制度がないアメリカでは通常、教科書は学校が購入して生徒に貸し出す。また英語の授業では、日本の「国語」のように読解や文法などがまとめられた教科書はなく、その都度、文学作品や論文などを取り上げるので、学校には同タイトルの本が沢山保管されている

※6 通常「被爆者」と表記されるが、被爆者は「爆」弾による被害だけではなく被「曝」の被害も受けていることを強調するため「被ばく者」と表記する

核の歴史を教えるプロジェクトがスタート

こうして『ヒロシマ』の大量廃棄事件をきっかけに、ゆきさんと私はアメリカで核の歴史を教えること、しかも大学生よりもずっと若い、中学生や小学生に教えることの意義と可能性を考え始めた。この数年、気候変動への解決策となる「クリーン・エネルギー」として原子力を推進する「ニュークリア・ルネッサンス」と呼ばれる動きに、良心的な若者ほど説得されてしまっていることにも、もどかしさを感じていた。

ただ実際に小中学生に教えるとなると、大学教育の経験しかない私たちだけでは難しく、教員免許をもった教師に協力してもらわなければならない。そもそも大人でさえ核の歴史について知らない人がほとんどのアメリカで、私たちと問題意識を共有し、一緒に教えてくれるという先生がいるのかどうかは、普通ならば一番の悩みどころになるはずだが、私にはそれはきっと大丈夫だろうという直感があった。

その直感通り、話をもちかけたナショナル・ティーチャーズ・アカデミー(NTA)──この連載コラム第3回〜7回にかけて、その閉校計画から学校を守る戦いをとりあげた、あの公立小・中学校──の科学教師、ローラ・グラックマンは大変興味を示し、全面的な協力を申し出てくれた。こうしてまずNTAで、ティーチ・ニュークリア・ヒストリー・プロジェクト(核の歴史を教えるプロジェクト、TEAACH※8 Nuclear History Project)がスタートしたのである。

NTAについてのコラムをこれまで読んでくださった方の中には、なぜ、貧困家庭の黒人生徒が大多数の(日本人やアジア人がほとんどいない)この学校で、私が「きっと大丈夫だ」と思ったのかについて、疑問を持たれる方もいるかもしれない。確かにイリノイ州の小中学校では、第二次世界大戦期の世界史もアジアの地理も必修ではなく、原爆投下を知らないどころか、そもそも日本がどこにあるかさえ知らない生徒も多い。しかし、ゆきさんと私は、核の歴史を「こういう出来事があった」という暗記事項として伝えたいわけでも、「とにかく、核はいけない」と一方的に教え込みたいわけでもなかった。そうではなく、核がいけないのだとしたら、なぜいけないのかということを生徒たち自身に考えて欲しかったのである。

ニュークリア・ルネッサンスが「エコ」「経済的」「リベラル」「合理的」といったイメージを打ち出している中、核兵器と核エネルギー、核の戦時利用と平和利用を分けずに、深い批判的洞察力をもって検討することが、かつてないほど重要になっている。その鍵となるのは、やはり、人の尊厳を中心にすえた視点、価値観ではないかと私たちは考えている。

NTAの生徒たちが日常的に経験している不正義は、誰かの尊厳が軽んじられ、無視されるという点において、人種差別、植民地主義、ナショナリズム、環境不正義、性差別など、さまざまな大きな概念につながっている。核の歴史もまた同様に、誰かの尊厳が踏み躙られ続けてきた歴史だ。たとえ1945年8月に何が起こったかという出来事を、今知らなかったとしても、この生徒たち、この学校ならば、きっと問題の本質にすぐ気づき、意義深い学びにつながっていくだろうと思った。

※8 この年(2021年)、イリノイ州では公立学校でアジア系アメリカ人の歴史を教えることを義務付ける「アジア系アメリカ人の歴史を公平に教えることに関する法律」(Teach Equitable Asian American Community History Act、通称TEAACH Act)が全国で初めて制定された(https://advancingjustice-chicago.org/teaach/)。核の歴史はアジア人だけに限られるものではないが、広島・長崎の朝鮮半島出身被ばく者、日本から広島、長崎に帰り被ばくした日系アメリカ人被ばく者、核実験の被害者となった太平洋諸島など、アジアとそれを囲む太平洋諸国の複雑な歴史と密接に関わっている。TEAACH Actの制定により、私たちが提案する核の歴史の授業を学校教育に取り入れやすくなるだろうとも考え、プロジェクト名をTeach という普通の綴りではなく 「TEAACH Nuclear History Project」 とした

誰が犠牲にしてもよい存在とみなされるのか?

ローラは中学生の科学の教育単位に核の歴史をうまく組み込みながら、生徒たちに、年間を通しての本質的な3つの問いを与えた。

- 科学知識の探究において、誰が犠牲にしてもよい存在とみなされるのか?(Who is deemed expendable in the pursuit of scientific knowledge?)

- 科学者としての私たちの倫理的責任とは何か?(What are our ethical responsibilities as scientists?)

- 黒人、有色人種の若者である私たちは、なぜこの問題に関心をもつべきか?(Why should we care about this topic as young people (especially as majority Black and Brown young people?)

「誰が犠牲にしてもよい存在とみなされるのか?」という問いがローラから出されたとき、私の中で全てのこと──ゴミ箱に放り込まれた『ヒロシマ』、『オッペンハイマー』で描かれなかった被ばく者、子どもに見せるのは「不適切」という言説──がすっとつながった気がした。それだけでなく、ウラン採掘場のディネ(ナバホ)族、マーシャル諸島の島民、核実験や原発事故の風下住民など、核の歴史、さらには公害や戦争など人間の不正義の歴史においていつもその姿が見えなくされている人々すべてにつながっていくのだと思った。

「核武装が安上がりだ」というとき、「原子力エネルギーはクリーンだ」というとき、それは誰にとって安く、誰にとってクリーンなのか。その中でコストを負わされているのは誰なのか。その人たちの存在から目を逸らし、隠してしまうのではなく、その姿を知り、尊厳を回復すること。それが、私たちが行いたい核の授業なのだ。

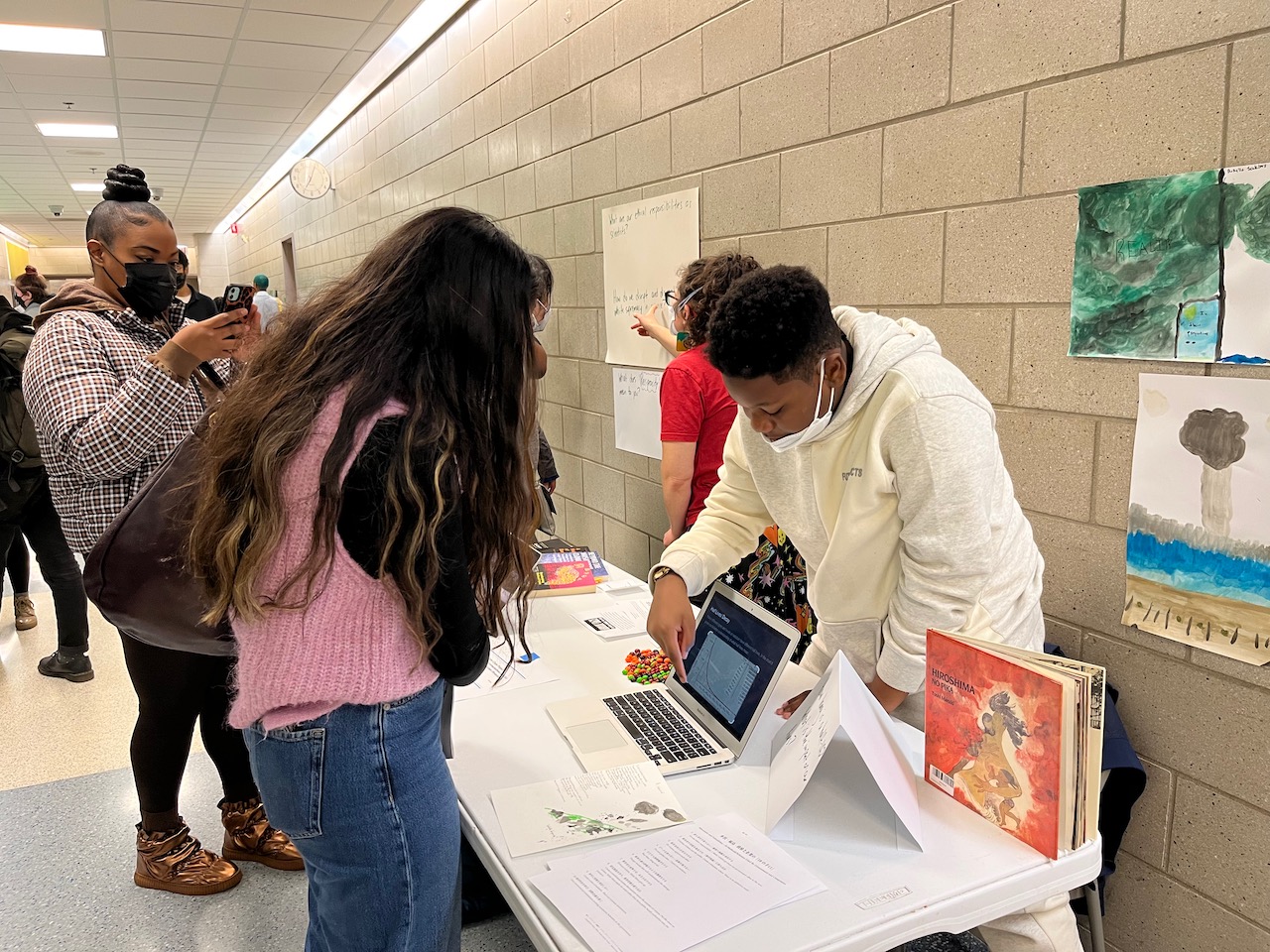

「Teachers for Social Justice(社会正義をめざす教師たち)」のイベントで、学習成果を発表する生徒たち

核や水俣――さまざまな不正義との相似性に気づく

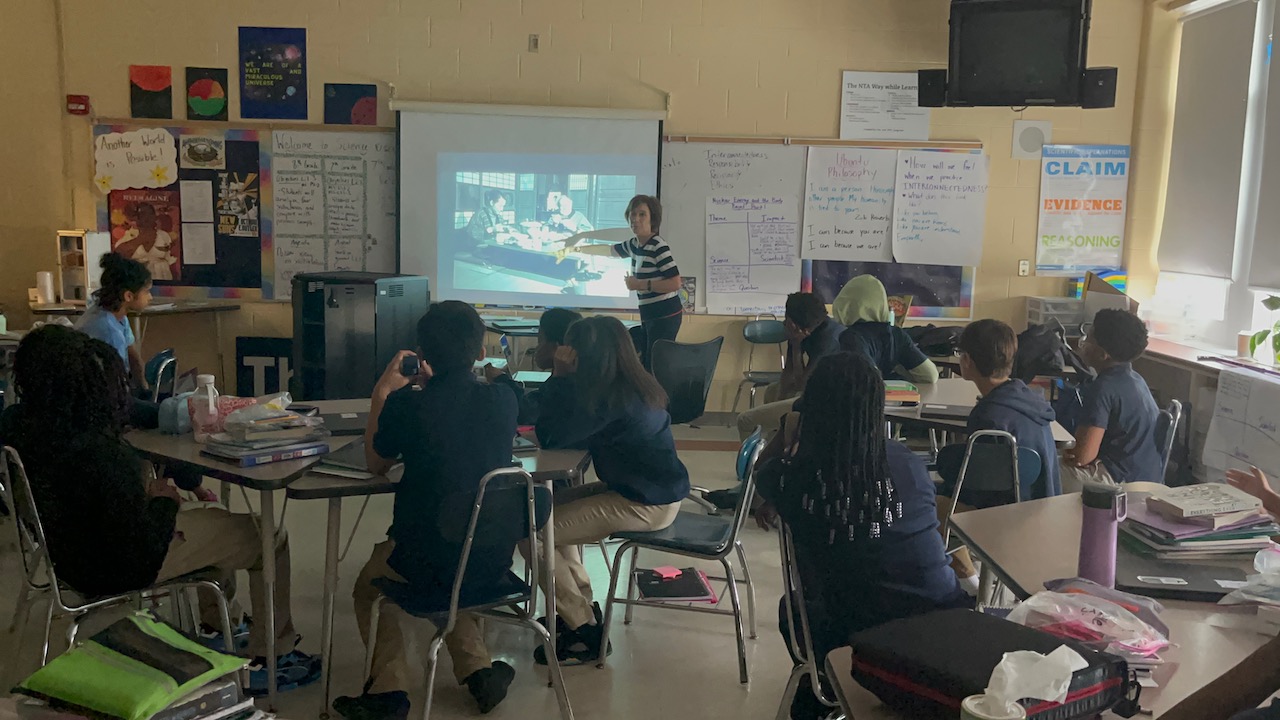

TEAACH Nuclear History Projectでは、生徒たち自身による調査や議論に加えて、デポール大学人文学センター所長でもあるゆきさんの尽力で、長崎被爆者派遣団の朝長万佐男さんや、核兵器廃絶を訴えるゴールデン・ルール号※9の乗組員の方たちなど、たくさんのゲストが教室を訪れてくださることも、生徒たちにとって貴重な学びの機会になっている。その中で、長年水俣病の問題に取り組んでいらっしゃるアイリーン・美緒子・スミスさんが来てくださったことは、特に個人的に感慨深かった。

この連載の第6回に書いた通り、アイリーンさんが福島原発事故のときに発表された「水俣・福島──政府と企業の『10の手口』」という文書が、NTAを守る戦いにおいて、ずっと密かに私の心の支えになっていた。そのご本人がNTAにいらして、生徒たちと水俣や環境正義について生き生きとしたディスカッションをしてくださるのを見ていると胸に込み上げるものがあった。

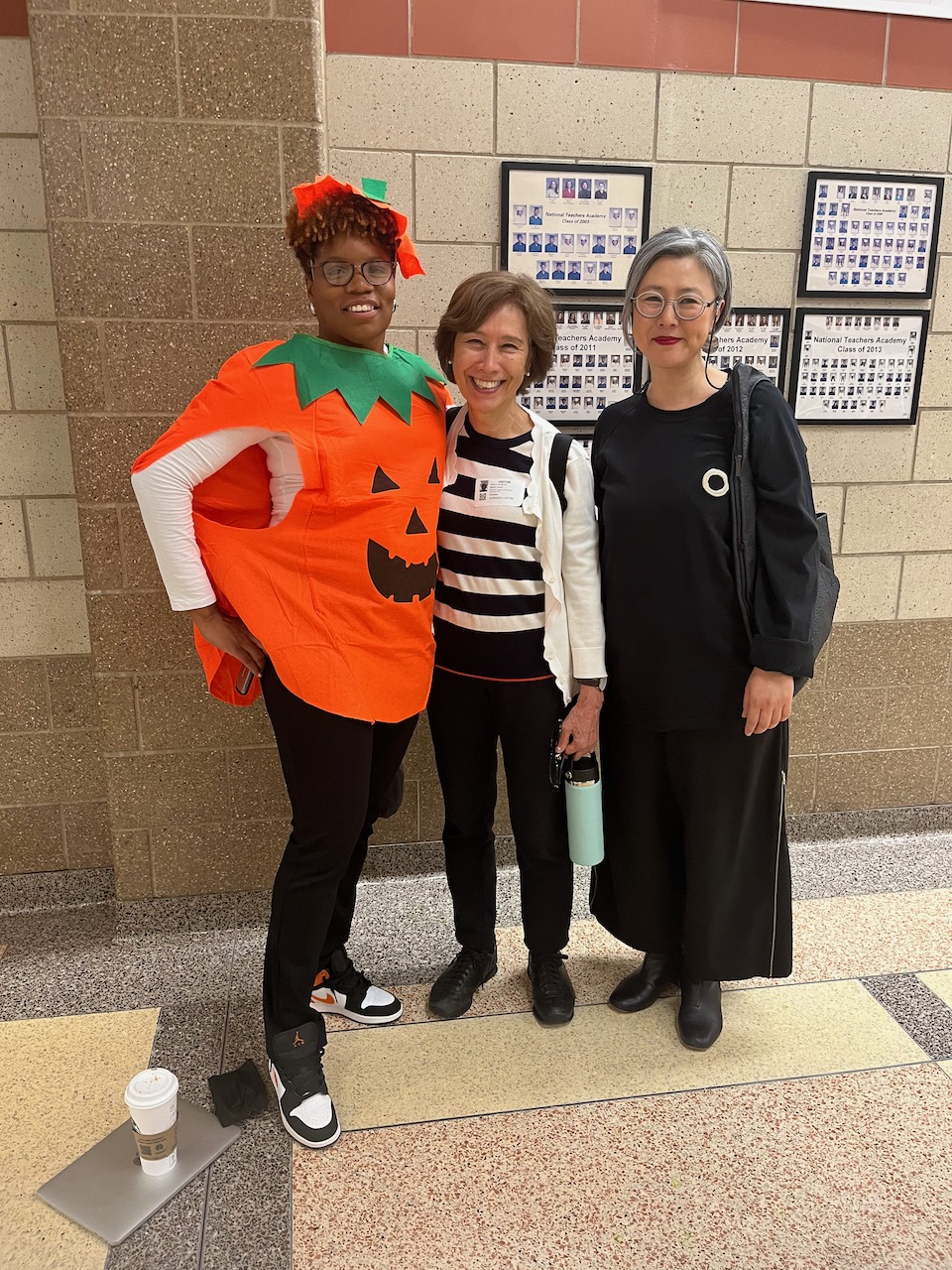

アイリーン・美緒子・スミスさん(中央)のNTA訪問。この日はハロウィンだったため仮装をしている校長(左)と一緒に

「誰が犠牲にしてもよい存在とみなされるのか?」という本質的な問いは、核や水俣、その他人間の歴史上おこったさまざまな不正義との相似性に気づかせてくれる。それは個別の問題の被害者をそれぞれ孤立させるのではなく、「力付けること(empowerment)」「連帯」への可能性をひらくのだ。

2021年から始まったこのプロジェクトは今年で5年目を迎えた。ローラの引退もあって、今年はNTAに加え、ミニー・ミニョーソ・アカデミーというヒスパニックの生徒が多く通う学校を中心に展開している。毎年、生徒たちの学びの過程に驚かされ、私の方が勉強することが多い。このプロジェクト※10の詳細は、ゆきさん、ローラと他のメンバーと一緒に、Webあかしにて『アメリカの中学生と核について考えてみた』という連載で紹介している。ぜひ読んでいただきたい。

※9 1958年、マーシャル諸島での核実験に抗議し、阻止するために現場にむかった小型帆船。核兵器に反対する退役軍人らによって、反核を訴える航海をしている。参考:https://news.yahoo.co.jp/articles/3785c78e53be4306b14f02686d0063119de52037

※10 プロジェクトのウェブサイトはこちら