2024年1月19日、私はつくろい東京ファンドの同僚たちと、埼玉県・幸手駅前のベンチに座り、コンビニで買ってきたピザサンド(完熟トマトのマルゲリータ)の小ささを嘆きながらムシャムシャ食べていた。

東京から幸手市までの道のりは遠い。

何度も電車を乗り換えて、東京を離れていくに従い、車窓の景色は徐々に乾いた冬の休耕地が増え、遠くには山々が姿を現し、視界が広がる。

2時間半ほどの旅の果てに幸手駅に着いた。福祉事務所へのアクセスは一時間に一本あるかないかのコミュニティバスか、タクシーしかない。歩けば30分以上の道のりの先に、我らが目指す保健福祉総合センター「ウェルス幸手」はある。

なぜ、私たちが縁もゆかりもなさそうな幸手市に来ているかと言えば、昨年12月26日に、生活保護申請の同行で訪れたウェルス幸手内の福祉事務所で、看過できない運用を目の当たりにしたからだった。

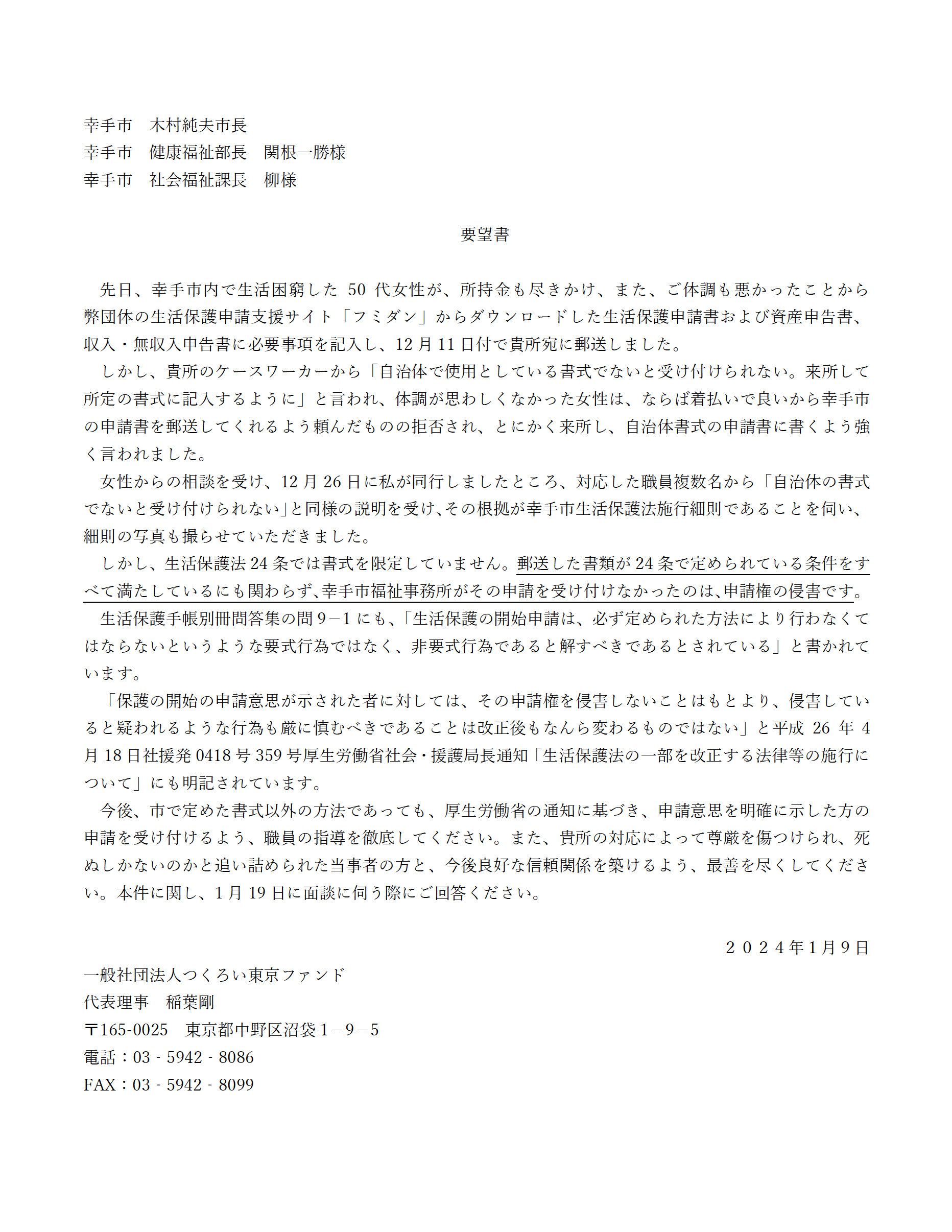

つくろい東京ファンドは、1月8日に幸手市市長や健康福祉部長、課長宛てに要望書を送り、その回答を聞く話し合いのために幸手市にやってきた。

申請書の書式に制限はない

2023年12月11日、体調不良により窓口まで行くことに困難を感じた田中さん(仮名)という女性が、当団体の生活保護申請支援システム、「フミダン」から申請書をダウンロードして幸手市に生活保護申請を郵送した。

ところが、それを受け取った幸手市の職員から13日に電話を受け「面談し、所定の申請書に記入する必要がある」と強く言われ「フミダン」の申請は無効化されてしまう。

メールで相談を受けた私たちは、26日に申請同行をすることを約束した。

26日に申請ができたとしても、月末に引き落としがされれば年末年始に手元に残るのは1万円ちょっと。生活保護法上、申請から決定までのタイムスパンは原則2週間と決められているが、埼玉や千葉では申請から決定までに1ヵ月を要することは特段珍しくないと聞いている。所持金尽きた人に東京都内なら貸付をしてくれるところもあるが、私は埼玉の事情は分からない。なので、原則通りに2週間で決定を出してもらう交渉をするとして、決定し最初の支給があるまでの間、くれぐれも困窮することがないように、まずは家賃を生活費に充て、保護が決定し住宅扶助が出たタイミングで支払うという計画を二人で立てた。

実をいえばこの時点では私はまだ、書式云々で福祉事務所が申請を受け付けないなんてことが、昭和の時代ならまだしも令和の時代にあるのだろうかと首を傾げていた。

役所の水際対策として

そもそも、「フミダン」誕生の経緯は、コロナ禍で爆発的に増えたSOSの数に対し、申請同行できる支援者の数が絶望的に少なかったからで、申請者が単独で申請しても決して追い返されない水際作戦封殺の秘技として、同僚の佐々木大志郎が厚労省と確認しながら立案、システムエンジニアの協力を得て開発したシステムである。

コロナ禍真っただ中の2020年12月にスタートしたこの申請システムを、東京23区だけで150人以上が利用した。23区の自治体にFAX送信されたものについては、一件一件フォローアップもしているが、その申請自体を断られたという人をこれまでに一人も知らない。明確な申請意思があれば、書式どころか口頭であっても有効だからだ。

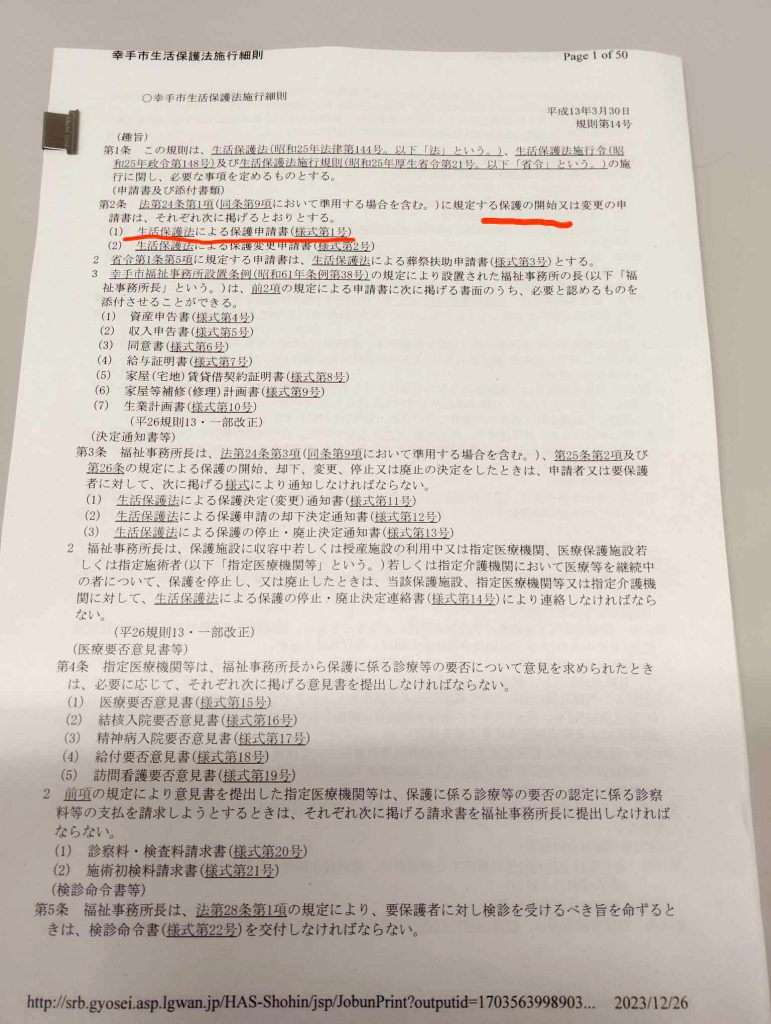

根拠となる「幸手市生活保護法施行細則」

12月26日に生活保護申請の同行をした私は、まず「陸の孤島」と言っても過言ではない福祉事務所の遠さに驚き、そして開放的な施設(現在は休止中だが、温泉施設まである)のエントランスから入って一番手前、来場者すべての目に入る位置に生活保護課があることに配慮の欠如を感じた。しかもカウンターには相談者を仕切る間仕切りもない。

差別も偏見も、近所の目や噂もないような理想的な社会や地域ならば、それでいいのかもしれないが、もうちょっと工夫ができるのではないかと唖然としていたら、相談者の田中さんが「私、あんな目立つところで相談できません」と私の後ろに隠れるようにして怯えた。

幸い、申請意思を伝えるとすぐに個室に案内された。

私が、「郵送の申請書が受け付けてもらえず、幸手市所定の申請書でないと無効と聞いたが事実か」と問うと、対応してくれた職員たちは「そうだ」と答えた。その根拠を教えて欲しいと頼むと、「これです」と職員が持ってきたのは、「幸手市生活保護法施行細則」だった。

しかし、要望書にも明記したように、生活保護法24条では書式を限定していない。生活保護手帳別冊問答集にも「生活保護の開始申請は、必ず定められた方法により行われなくてはならないというような要式行為ではなく、非要式行為であると解するべきであるとされている」と書かれており、平成26年(2014年)には厚労省からも「保護の開始の申請意思が示された者に対しては、その申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むべき」と書かれており、これは生活保護のイロハのイである。

この日、申請は受理され、2週間後に保護が決定した。最初の支給はもっと後だったが…。

両親の介護に費やした20年

田中さんは父親の交通事故を皮切りに20年もの長い年月をご両親の介護に費やしてきた。自分のことは常に後回しにしてきたため、健康保険証すら持っておらず、体調が悪くても病院に罹ることもなく暮らしてきた。助けを求めた公助はあてにならず、自分しかいないと親の世話をしているうちに社会や人とのつながりは一つ一つ消えていった。

長い長い介護の果てに父を看取り、母も看取って2年ほどが経つ。貯金を切り崩し、節約しながら生活してきたものの、いよいよ限界が見えて来た。

12月に入ると銀行口座の残高は10万円ほどになった。月末に家賃や光熱費、携帯代金が引き落とされれば、もう年は越せない。生活保護の申請をするしかない。

福祉事務所の場所はかなり離れたところにある。体調が悪い。窓口まで行けるだろうか。長い面談に耐えられるだろうか。ネットで情報を調べる。何を言われるのだろうか、不安は募る。怖い。

働きたいのに体が思うように動かない。長いブランクからの就労もスムーズにいくか不安だ。どうしてこんなことに。生活保護は権利だというけれど、本心では不本意だ。働きたい。でも体が思うように…。そんな葛藤を繰り返したのちに田中さんはネット上に「フミダン」を見つける。これならば、窓口に行けなくても申請をすることができる。生きられる。

しかし結果は、田中さんの最後の望みを打ち砕くものだった。

もはやこれまでと諦め、猫の預け先を調べ、死ぬ覚悟をしながら、それでも私たちに「フミダンでの申請が受け付けてもらえなかった」と無念のメールを送ってくれた。そのことに私は拝みたい気持ちになる。稲葉がすぐに返信して、私たちは繋がることができた。

話し合いの場での「よくある謝罪」

1月19日、つくろい東京ファンドの私たち4人との話し合いに応じたのは、幸手市健康福祉課課長の柳氏、ベテランの主査とチーフ役の職員の3人だった。

柳課長は職員からも聴き取りをした結果、今回の一件が起きた原因として、最初に相談があった時に制度を一番熟知している職員が不在だったためとし、対応した担当ケースワーカーの言い分として、「生活保護担当としては保護決定の判断をしないといけないのでどうしても慎重にならざるを得ない。通常は顔を会わせて生活状況や、金融機関などの確認は同意書をもってやらなければいけないので、制度の説明も含めてまずは顔を合わせてしなくてはいけないという気持ちが強かった。所定の書式でという案内をしたが、どちらかといえば来所していただき顔を合わせた形で進めていきたいという気持ちが強くて、ただ話し方としては『書式』ということが全面に出てしまった」と代弁した。

そして、課長は「申請を拒むという気持ちはありませんので、ただ、こちらの説明が足りなかったことで招いてしまったことですので、もう少し丁寧な説明が必要だったり、その他にも経験年数が長い職員に相談するということができたのかなと思いますので、その点についてはお詫び申し上げます」と、まぁ、ここ数年流行りの「そんなつもりはなかったんだけど、誤解させたんだったらごめんね」な謝罪があり、今後は柔軟に対応するとした。

ツッコミどころは満載だ。しっかり聴き取りや調査をしなくてはならないのは当然として、申請は受理しなくてはいけないんですよということや、郵送された申請書が届いたあとに担当ケースワーカーが田中さんに電話をした際、「月末には所持金が一万円になる」ことを知らされていたにもかかわらず、26日に田中さんが窓口に現れるまで放置していたのは「どうにかなったんでしょ」とポジティブに解釈していたのか、心配はしなかったのか。郵送書類を受け取った時にベテラン主査がいなくても、ならば後日共有はしたのか? その時の判断は? とか、聞きたいこと、言いたいことはたくさんある。

この時も、その場にいない田中さんの尊厳は福祉事務所職員たちによってボロボロと崩されているのを感じていた。

主査による突然の熱い主張

幸手市は産業も多くはない小さな町で、若者は外に出ていき、高齢化が進む。

なのに、高齢者や障害者、生活困窮者が利用する福祉総合施設が陸の孤島のような場所にあるのはなぜか、また、他市に比べて保護率が下がっている原因はなぜかなど、様々な質問を投げかけ、それに対し、若い職員が真摯に答えていた。ケースワーカーが若手で占められており、勤務年数が長いのは主査一人であること、一人当たりの担当数が100世帯近いこと、若いケースワーカー達が制度を利用しやすいものにすべく、彼らなりに知恵を出しあっていることなどを聞いた。

真面目そうな若い職員の話を聞いていて、私は若い職員たちの志や、福祉事務所という組織の方針が利用者のニーズと嚙み合っていないのではないかという印象を受けていた。

そんな時にダメ押しの一発があった。よせばいいのに、ベテラン主査が熱弁を振るい始めたのだ。

利用者の利益より組織か?

「私は幸手市でずいぶん長くやってますけど、たぶん誇れるとしたら小さい市なので、他の所よりも横の連携がすごく取れているところ。若いワーカーが頑張ってくれていますけど、保護の申請につながるだけでなく、そこからその人達をどうやって立て直していこうかとか、この人は介護が必要だとか、障害のこれが必要だとか、一人ひとりを密にこう、ワーカーが、申請で終わりではなくて、そこからも繋がっていると思うので、私は幸手市の職員ですけど、保護(課)としては誇れるなと。県の人がきて監査した時に、私は若い子たちを見て『あ、かっこいいな!』と思うくらい幸手市は頑張っているよねって思っております。だから今回の件で、申し訳なかったなと思っております。ただ、私、普通に一人ひとり頑張ってやっていて、ケースに対してもとても細かく話し合っていて、その人(ワーカー)がいなくても、他の人でも分かるような体制を取っています」

私はすべての感情を排した能面のような無表情でいた。「この人は一体何を言い出したのか」と心の底から白けていた。

スティグマはないという驚きの認識

この発言の主は、同僚が制度利用のスティグマについて質問した際に、「今はあまり恥ずかしいとかっていう感覚の方はいらっしゃらない」ここまでと答えて私たちを驚かせた方だ。

だったらなぜ、生活保護の捕捉率が2割程度なのか、教えていただきたいところだ。

ここは相談者の田中さんの言葉を主査には聞いてもらいたい。

「これはきっと私だけじゃないです。皆、自分の死を念頭に思い浮かべながら、僅かの希望を掴み取るために生活保護申請に踏み出すんです。恥ずかしいとか、惨めだとか、税金で養ってもらうとか、そんなことは申請前に散々考え尽くして、それでも生きる望みをかけて最後の最後に気力を振り絞り申請に至るんです」

主査の認識がいかに実際と乖離しているか分かろうというものだ。しかも、田中さんはご自分が抱えるスティグマをこれまでコンタクトのあった職員全員に話している。恐縮している。恐縮する必要なんてないのだが、日本の社会はいまだ生活保護にあまりに厳しく、偏見や差別意識が強い。主査の認識はあまりにも無神経で無理解に思える。

申請権の侵害について謝罪すべき話し合いの席で、部下や組織を誇るこの人には、田中さんの姿は見えているのだろうか? 田中さんが生きて来た過酷な20年よりも、頑張ってきた自分たちを褒めたいのだとしたら、私は心から失望するし、軽蔑する。

職務経験が長いベテランケースワーカーがすべきことは、若い職員たちが基本的なミスをして相談者を苦しめたり、利用者を遠ざけたりしないよう、きちんと教育、指導することではないだろうか。田中さんの最初の申請もスルーして、彼女が20年も保険証を持たず、医療にも掛かっていなかった事実さえ、家庭訪問時に初めて知ったくせに、連携を自慢するとは…と何とも言えない気持ちになった。

あと、若い職員を「若い子」って言わない方がいいです。いまどき。

今後のこと

散々書いてきてアレだが、私は幸手市の若い職員たちにはむしろ期待している。扶養照会についてとても柔軟な対応をしていることや、「保護のしおり」に「生活保護の申請は国民の権利です」という文言を入れようと考えていることなど、古い概念にとらわれずに改革をする力や志を持っているのはいつも若い人達だ。

どうしたら生活保護率を上げることができるか。相談者の負担を軽減することができるか。自分たちの都合でなく、相手の目線に立てるか、スティグマを軽減できるか、課内で積極的に論じあって欲しいのだ。その際にはくれぐれも当事者を置いてきぼりにせずに。

まずは「ウェルス幸手」へのアクセスを改善し、窓口へ行きやすくすること。公共のバスの便数を増やすのが難しいのなら、移送費を許可するとか、車を持つ職員側が訪ねるとか検討が必要だろう。また、保護課の配置もプライバシーが保てるような工夫の余地がある。

改善も必要だが、基本あっての改革や改善だ。相談者が自分と同じ「人権」を生まれながらに持っているということを忘れないで欲しい。その人が生きて来たこれまでを尊重し、大事にして欲しい。

今後、幸手市が本件についてしっかりと考え、そして田中さんと誠実に向き合うことで関係性の構築をやり直してくれることを願う。