福島県浪江町津島は、阿武隈山系の山々に囲まれた人口約1400人の平穏な山村でした。2011年3月11日に起きた福島第一原発事故で大量の放射性物質が降り注ぎ、100年は帰れないと言われる「帰還困難区域」に指定され、住民はバラバラに避難することを余儀なくされました。住み慣れた家、大家族、生業など、地域コミュニティと共にあった暮らしの全てを奪われた住民たちは、国及び東電を被告に事故以前のふるさとの回復と損害賠償を求めて提訴。その原告たちの魂の言葉を映像化したドキュメンタリー『津島 福島は語る・第二章』が来月2日から公開されます。監督は長年パレスチナ取材に関わってこられた土井敏邦さん。故郷を失った人々の声を伝える土井さんにお話を伺いました。

故郷を奪われた人々

──土井さんの福島を題材にした初めてのドキュメンタリーは、震災翌年に公開された『飯舘村 故郷を追われる村人たち』でしたね。

土井 私はもともと海外、とくにパレスチナの取材が長く、元「従軍慰安婦」のハルモニとか在日ビルマ人を取材した作品はあるのですが、国内で起きたことにじっくりカメラを向けたことはなかったんです。そこに東日本大震災が起きた。ジャーナリスト仲間は一斉に東北、とくに原発事故が起きた福島に向かいました。でも私は行かなかった。というか行けなかったんですね。これだけ多くのジャーナリストがいる中で、長く“パレスチナ”を追ってきた私がなぜ東北や福島なのか、すぐには納得できなかったのです。

ですが、テレビも新聞も「東北・福島」一色でしょう。行かなくていいのかと悶々としていたのですが、原発事故によって住み慣れた土地からの避難を強いられ、生活基盤を失い、家族の離散を強いられた福島・原発事故の被災者たちは“日本の中のパレスチナ人”だと直感しました。それでやっと福島に行く決意がつき、飯舘村の酪農家が故郷を失っていく姿を取材して『飯舘村 故郷を追われる村人たち』、そして除染すれば帰れるのかという問題に焦点を当てて『飯舘村 放射能と帰村』を作りました。こんなふうに私の福島との関わりは、“故郷を失う”というパレスチナとの接点を模索することから始まったのです。

──2014年、パレスチナ・ガザ地区の人権活動家ラジ・スラーニ氏の飯舘村訪問、村人との対話を追ったドキュメンタリー『パレスチナからフクシマへ』はその一つの成果ですね。

土井 その後、東京で開催された原発事故被災者の証言を聞く会に参加し、もっと当事者の言葉を伝えなければと、次作の構想を得ました。そこで100人近くの方に話を聞いた中からさらに14人に絞り、4年近くかけて取材してまとめたのが2019年に公開した『証言ドキュメンタリー 福島は語る』です。

それに続く本作は、浪江町津島に焦点を当てました。津島との出会いのきっかけとなったのは2016年3月に放映されたNHK制作のドキュメンタリー番組『赤宇木(あこうぎ)』です。帰還困難区域に指定され、人影のなくなった津島の赤宇木地区の、江戸時代から原発事故5年後までの歩みを丁寧にたどった傑作です。

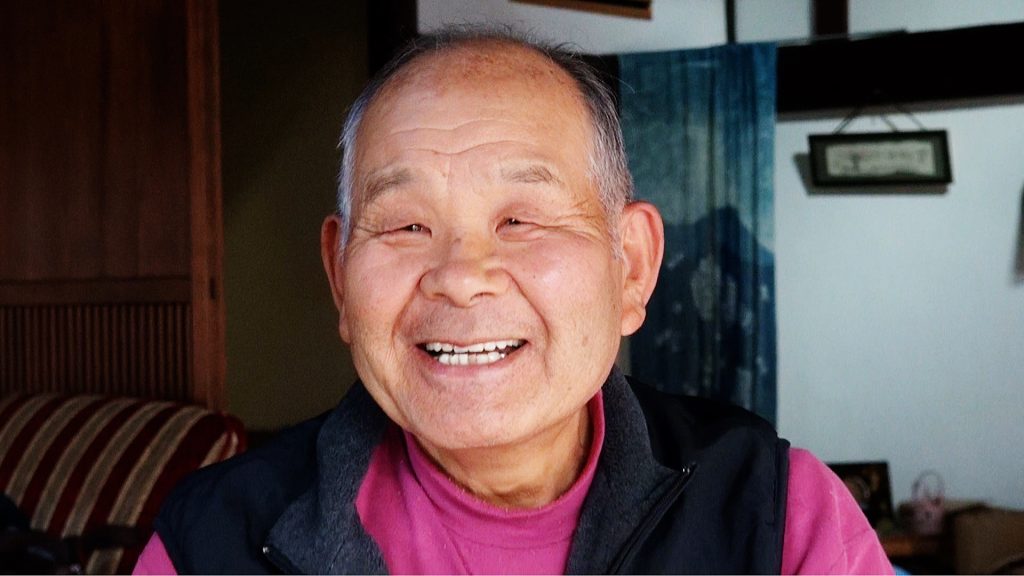

この中に出てくる赤宇木の区長、今野義人さんは毎月地区の放射線量を測り続け、その結果に季節の便りを添えて、各地に避難した住民に送り続けています。そして「100年後の子孫のため」にと村の歴史書を編纂し始めました。今野さんをそこまで突き動かすものはなんなのか。ぜひ直接会って話を聞きたいと思いました。

もう一つ私を駆り立てたのは、津島地区の住民約630人が東電や国に原状回復を求めて起こした「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」の原告のうち、32人の裁判所での陳述を記録した「原告意見陳述集」です。彼らの故郷への思いが切々と綴られているのを読んで、この声を映像で記録したいと思い立ち、陳述集に登場する原告たちを訪ね歩きました。そのうち18人の証言を映像化したのが本作です。

自宅のある神奈川県横浜から福島まで車で何回も往復し車中泊を繰り返し、インタビューと津島の自然を撮影し……と、今回も5年はかかりましたね。

赤宇木で農業を営んでいた今野義人さん©2023 DOI Toshikuni

言葉を映像で伝える

──『福島は語る』シリーズは二作とも証言者にひたすら語らせる、それをじっとカメラで捉えるという証言ドキュメンタリーの手法をとっています。

土井 証言ドキュメンタリーにこだわり始めたのは、ノーベル文学賞受賞者のスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの『チェルノブイリの祈り』を読んだことがきっかけです。これはチェルノブイリ原発事故被災者、原発労働者へのインタビュー集ですが、語る言葉だけでこれほど人の胸を打つ作品ができるのかと、感動しました。私も言葉の力に賭けてみよう、でも活字では彼女の作品を超えることはできない。ならば映像で伝えてみようと思い、証言ドキュメンタリーという手法に行き着いたのです。

──証言なら、文章で読んでも同じではないかと思いましたが、映画を拝見したら全然違う……。

土井 そうでしょう。今回の映画のセリフを文字起こししても、映画を見た印象とは違うと思う。映像では「間」がとても大事なんです。言葉と言葉を繋ごうとするその時の逡巡、沈黙。うまく言葉にできない思いをなんとか言葉にしようとするその表情にこそ意味がある。文字では伝えきれない、映像の力です。

──証言してくれる人とは事前に何度か会って、信頼関係を作ってからインタビューするのですか?

土井 そうとも限りません。初対面ということもあります。インタビューは基本的に1回、2時間くらい。1回聞いてどうも物足りないなと言う時は、何を聞くか絞ってさらにインタビューすることもありますが、基本一発勝負です。

やはり最初の言葉には力があります。二度三度となると語り手も話が上手くなって、流暢だけど心に響かないこともある。あらかじめ用意された答えでなく、思わず奔り出る本音、誰にも言えずにずっと溜めていてものが、聞き手に出会って吐き出される。その言葉が人の心を打つのだと思います。

──心の奥底の思いを語ってもらうために、心がけていらっしゃることはありますか?

土井 特別なテクニックはありません。私自身も医学部受験に3度失敗して生きる目的を見失ったり、不安定なフリーランスとして不安や迷いをずっと抱えてきた。そういう挫折や屈折した思いを正直に出して、謙虚な気持ちで聞く。この人になら話してもいいという気持ちになってもらう。本人の心の底にある思いを発するまでのプロセスを大切にしています。

例えば映画の「第四章:伝統文化」に登場してくださった津島原発訴訟団の団長の今野秀則さん。津島の伝統行事である田植え踊りの踊り手になった時のことを話しているうちに、「300年の長い歴史の中の、人々の平安を祈り、豊作を祈り、無事を祈る、その一部に自分がなったという思いが身体中から突き上げて」言葉につまり、目頭を抑えるシーンがあります。

本人も気づいていなかった心の奥底の思いが思わず溢れ出た。喋りたいと聴きたいという双方の思いが合致するタイミングをじっと待つので、とても長いショットになりました。映画を見た今野さんからも、もっと短くできるんじゃありませんかと言われたけれど、あれは切れません。

©️MASAYA NODA

「悔しい」という言葉に込められたもの

──本作の圧巻は72歳の須藤カノさんが語る場面だと感じました。カノさんは津島の酪農家に嫁ぐも、夫は借金を背負って失踪、離婚。「鉄工所で“どちらが前か後ろかわからなくなるほど”顔を真っ黒にして働いて、3人の子どもを高校に行かせた」と語るときの誇らしげな表情が、なんとも素敵です。

土井 自分のことを「オレ」という福島弁がいいでしょ。カノさんは初めは喋るのはいいけど撮影は嫌だと、断られたんですよ。なんとか説得してカメラを回し始めたら、溢れ出るように語り出した。「離婚して生活は苦しかったけど、周りの人が助けてくれた。ご飯食べさせてくれたり、子どもが悪い道に行かないよう、見守ってくれた。津島が私という人間を育ててくれた。原発事故でバラバラにされて、友達も頼れる人もいなくなった、その悔しさは言葉で言い表せないよ」。津島の人がこの映画に託した思いは、彼女のこの言葉に凝縮されていると思います。

──18人の語りの中に「悔しい」という言葉が何度も出てきたことが印象的でした。

土井 故郷を奪われた悔しさとその悲しみをわかってもらえない悔しさ、その両方じゃないかな。津島の人は避難先でよく言われるそうです。「元々過疎地域で不便なところだったじゃないか。震災で帰れなくなったけれど、補償金もいっぱいもらって新しい家も建てられてよかったじゃないか」と。住み慣れた家だったり、自然、生業、地域の繋がり、大家族など、便利さとか快適さとかお金で買えないもの、お金をもらっても取り返せないものを奪われた悔しさ。それが伝わらない悔しさなんですよ。

──カノさんのお孫さんたちが、避難先の学校でいじめにあった話は衝撃でした。「放射能に汚染されている」と名前に「菌」をつけて呼ばれたり、体操着で床を拭かれるなど雑巾扱いされたり。生徒だけでなく、先生もそれに加担し、提出したノートも見てもらえず無視されたなど、信じられない話です。

土井 私もびっくりしました。先生が本当にそんなことをするのか、と。子どもの思い込みなのでは、と思う人もいるでしょう。でも彼らは10年経って18歳くらいになったとき、ようやく過去のことを突き放して見られるようになって、言語化できたのです。真実か否かより、子どもだった彼らがそう感じたという記憶を尊重したい。

須藤カノさん©2023 DOI Toshikuni

故郷とは、お金で償えない何か

──土井さんはパレスチナ、福島と、一貫して「故郷とは何か」を追い続けていらっしゃいます。その答えは映画の中にあって、見る人が受け取るものだとは思いますが、あえて言葉でいうと……?

土井 私は佐賀県の農家の出身で、子どもの頃はそんなに意識しなかったけれど、自分の感性とか性格、価値観などは、やっぱり故郷の自然や人間関係の中で培われたのかなあと思っています。

故郷ってこういうことなのかなと改めて思ったのは、今回の映画の「第三章:共同体」に出てくださった石井ひろみさん。彼女はお父さんの転勤で大阪や東京で暮らした経験があって、21歳で津島の旧家に嫁いできた。知らない土地で苦労もしたけれど「津島が今の私を形作った。初めて故郷と呼べる居場所だった。それを失って初めて、津島というコミュニティが私にとって一番大切だったとわかった」と語っています。開拓農家の厳しい暮らしの中で培われた助け合い、人への思いやり、村の祭りや年中行事への思いなど、濃密な人間関係の中で得られたものは、都会では手に入らなかったでしょうね。

──能登半島地震の被災地でも、二次避難がなかなか進まなかったと聞きます。水の出ない不便な体育館に居続けないで、温かいお風呂やご飯、寝床があるところに移ればいいのにという声も、遠く離れた東京では聞かれました。

土井 都会育ちの若い人には理解できないでしょう。そうであるならせめて、なぜあの人たちは不便で寒い故郷に留まり続けるのかと考えてみてほしい。便利、快適、安全などとは別の大切なもの、お金では買えない豊かさ、幸せがあるのではないか、と。

映画を見て故郷を奪われたこの人たちはなぜこんなにも苦しんでいるのか、疑問に思ってもらうだけでいい。自分は彼らのような深い人間関係を持てているか、自然や文化の豊かさを実感しているのか、自分は便利な都会に住んでいるけれど、彼らより幸せなんだろうかなど、自分を振り返るきっかけにしてもらえればそれでいい。映画は自分を映す鏡だと思っています。映し出されるものは人それぞれ。「故郷とは」の答えも一つではありません。

──能登半島地震でも、原発の危険性が明らかになりました。にもかかわらず国は原発推進政策を改めようとしていません。

土井 福島の事故はもう終わってるんじゃない? 13年も経ってるのに、まだ福島の映画作るの? というのが、大方の反応でしょう。冗談じゃない。これだけ傷を負って生きている人がいるのに……。

原発があれば、便利で快適な生活ができますよと言いたいのかもしれませんが、多数派の幸福や安心安全のために、少数派を犠牲にしてもいいのでしょうか。経済功利性から弱者を切り捨てる棄民政策が行き着く先は、人間そのものを切り捨てる思想です。水俣、沖縄、皆そうでしょう。

故郷を失った津島の人を通して我々が考えるべきは、人間が生きるってどういうこと? 何が大切ですか、幸せってなんですかという普遍的なテーマです。

©2023 DOI Toshikuni

パレスチナは人生の学校、私の原点

──土井さんは学生時代からパレスチナに通い続けていらっしゃいます。

土井 私は小6の頃からシュバイツァーにあこがれていて、医者になるのが夢でした。大学の医学部に挑戦して3回失敗し、4回目に落ちた時には絶望のどん底でした。人生の目的を失って世界放浪の旅に出ました。その途上で出会った人との縁で、半年間イスラエルのキブツ(集団農場)で暮らし、その繋がりでガザを訪れたのです。

人生に挫折して、苦しみ迷っている時に出会った、利己を超えて生きるガザの人々の温かさは身に染みました。その後難民キャンプに居候させてもらったこともありますが、本当に貧しく厳しい暮らしなのに、居心地がいい。

彼らといると、自分自身が問われるのです。お前は自分のことばかり考えているのではないか、金や名誉のために生きているのではないか、と。自由、抑圧、愛情、家族、コミュニティの温かさなどを、私はパレスチナで教えてもらった。“人生の学校”、原点です。

──昨年10月7日のハマスによるイスラエル襲撃以来、パレスチナでは最悪の人道危機が続いています。

土井 私は2008〜2009年、2014年のイスラエルによるガザ攻撃の現場を取材してきたので、あの襲撃があったとき、イスラエルの報復は異次元レベルになるだろうと直感しました。恐れた通り未曽有の破壊と殺戮がもう4ヶ月以上続いています。あの人々が支えあって生きてきたコミュニティはもう元には戻れないのではと、危惧しています。

──世界はこの状況を止めることができず、先が見えません。イスラエルの蛮行を批判すると「反ユダヤ主義だ」とか、ハマスを批判すると「イスラエルに味方するのか」など、おかしな議論が飛び交っています。

土井 現場を見ないで自分が作り上げたイメージで「解釈」しようとすると現実が見えない。10月7日のイスラエル襲撃は間違いなくハマスによるテロです。ガザの民衆の「ハマスはもうたくさんだ」という反発の声も、実際に聞いています。ガザの人々のハマスへの失望と怒りは日に日に高まっています(※)。

一方、長年にわたるイスラエルのパレスチナ占領という“国家テロ”が語られないこともおかしい。日常的に住民の自由と人間の尊厳を奪う占領は、武器を使う暴力とは違っても間違いなく暴力です。人間らしく生きる基盤を日々奪う“構造的な暴力”なのです。

三十余年間パレスチナに通い、民衆の姿を記録してきた私の使命は、イスラエルの占領とハマスの圧政という二重の苦難に苦しむガザの民衆の立場に立ち、その視点から発信し続けることだと思っています。

私の映画は売れないんです。だけど後世に遺す作品だという自負はある。私に長所があるとすれば、傷を負って生きている人への共感、痛みに対する感性が、多少はあるということ。それにしがみついてやってきました。自分が感動した言葉、事柄は、必ず多くの人を動かすに違いないと信じています。

※ガザについての報告は、土井さんのHPの「新着情報」にある記事もご覧ください

(取材・構成/田端薫)

*

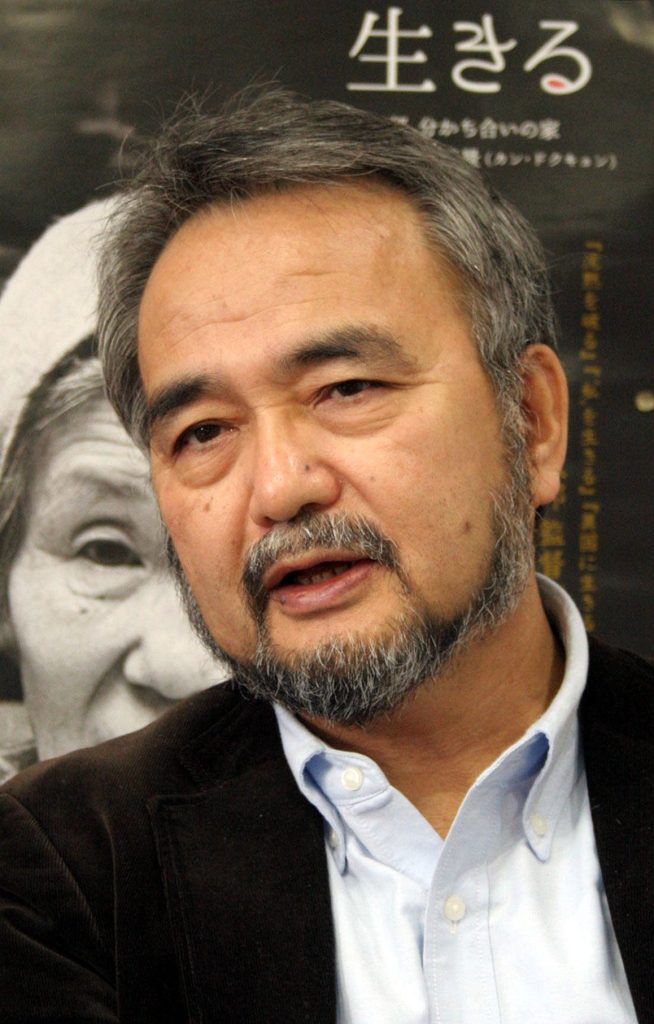

どい・としくに 1953年佐賀県生まれ。1985年以来、パレスチナをはじめ各地を取材。1993年より映像ジャーナリストとして活動開始。2009年ドキュメンタリー映像シリーズ『届かぬ声─パレスチナ・占領と生きる人びと』全4部作完成。2019年の『福島は語る』(文化庁映画賞文化記録映画優秀賞)など、報道映像やドキュメンタリー作品をテレビ・映画・DVDで発表。著書に『アメリカのユダヤ人』(岩波新書)、『沈黙を破る』(岩波書店)など多数。

*

映画『津島 福島は語る・第二章』

3⽉2⽇(⼟)より Kʼs cinema ほか全国順次ロードショー

http://doi-toshikuni.net/j/tsushima/

会場:武蔵大学(東京都練馬区)

3月2日(土)

13:00〜『パレスチナからフクシマへ』

14:20〜『ガザ〜オスロ合意から30年の歩み』

17:40〜土井監督によるトーク

*参加費など詳細はこちら