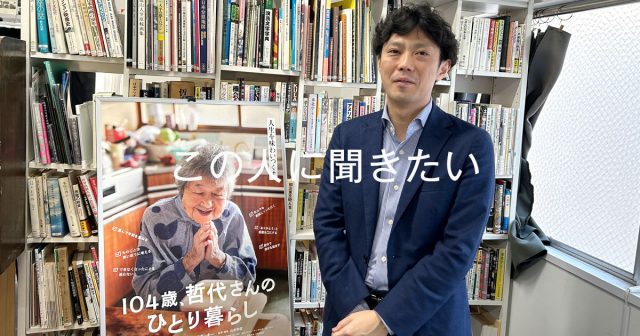

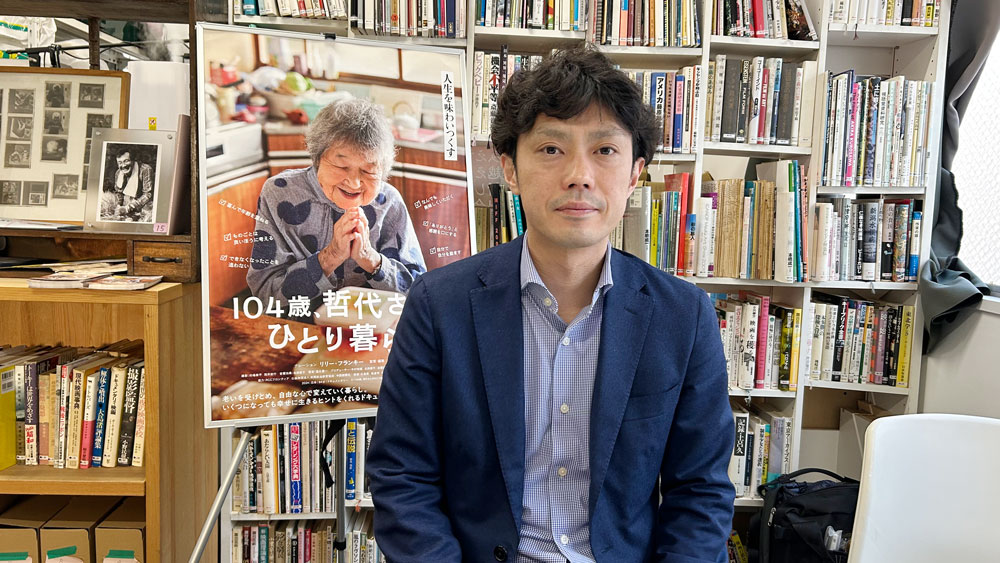

広島県尾道市の自然豊かな山間の町で、ひとり暮らしをされている石井哲代さんの日々を描いたドキュメンタリー映画『104歳、哲代さんのひとり暮らし』。自宅の玄関と外の道路をつなぐ道は坂になっており、家に帰るときは上らなくてはならないのですが、大変なのは下りるときだと哲代さんは言います。だから後ろ向きでゆっくり歩いていく。ひとり暮らしだけれども、ひとりではない日々。その大切さがスクリーンから伝わってくる作品です。哲代さんに寄り添い、その姿を映像に残してきた山本和宏監督に話をお聞きました。

哲代さんをそばで見ているような映像

台所に立つ哲代さん ©『104歳、哲代さんのひとり暮らし』製作委員会

──山本監督は、尾道市で一人暮らしをされている石井哲代さんの101歳から104歳までの暮らしを撮影されてきました。映画『104歳、哲代さんのひとり暮らし』の冒頭では、哲代さんの表情や動きがとても鮮明で、かつ遠近がはっきりしている映像に驚きました。

山本 iPhone13proというスマホを使って撮った映像です。同モデル以降、カメラが4Kになったことで、とてもきれいに映るようになりました。広角レンズもかなり引けるようになり、被写界深度の調整も精度が上がったのでしょう。

これまで、現場にカメラマンが同行しない場合は、ハンディのデジタルビデオで撮影していました。本作品では哲代さんが急に面白い話を始めたりするので、iPhoneを手にしていた方が──草をむしるシーンをローアングルで撮るなど──すぐに対応できるんです。哲代さんだけでなく、被写体の方々が「自分は撮られている」と構えなくていいという利点もありました。

──哲代さんが常にリラックスされているように見えるのは、そうした工夫もあったからなのですね。映画を見ながら、哲代さんが庭だけでなくコンクリートの僅かな隙間に生えた草も「こんなところでも芽を出すなんて偉いね」と感心しながらむしったり、みそ汁の出汁にいりこを丸ごと入れて食べたりといった、暮らしの中の一挙手一投足に引き込まれました。

山本 近くにいながらなるべく気配を消していたので、哲代さんの普段の生活に近いものが撮れたのではないかと思います。映画にはデジタルシネマカメラで撮った映像もありますが、35mmのレンズを使い、人間の視界に近い画角にしました。観客は哲代さんのそばで様子を見ているような感覚になるのではないでしょうか。

──古い包丁でわけぎを切るシーンはまさにそうでした。

山本 切っているのか、つぶしているのか、わかりませんでしたが(笑)。ドキュメンタリーでは、「いましか撮れない」という瞬間があります。撮影開始時にあったガスコンロが、ひとり暮らしでは危険だからと周囲の勧めでIH(電磁調理器)に代わったこともそう。常にディテールは大切にしたいと思っています。

哲代さんは転ばないように坂道を後ろ向きで下りる ©『104歳、哲代さんのひとり暮らし』製作委員会

映画『104歳、哲代さんのひとり暮らし』の主人公。1920年、広島県上下町(現・府中市)生まれ。20歳で小学校の教員となり、26歳で良英さんと結婚し、尾道市へ。56歳で退職してからは民生委員として活動。83歳で夫を見送り、ひとり暮らしに。現在もひとり暮らしを続けているが、体調を崩せば、病院に入院、あるいは福祉施設に短期入所するなど、支援制度を臨機応変に利用している。

いつも誰かがいて、ひとりの姿が撮れない

──取材のきっかけは、地元紙である中国新聞で哲代さんを取り上げた連載記事を読んだことだったとか。会う前のイメージと実際の哲代さんに違いはありましたか。

山本 人生100年時代といわれるなか、「100歳まで生きたい」という人が2割ほどしかいないというアンケート結果を知ったのも撮影の動機でした。その数字に驚くとともに、私自身も100歳まで生きるのはどうなのかなと思いつつ、田舎での100歳のひとり暮らし=静かで丁寧な生活を送っているというイメージをもって撮影に臨みました。

ところが、初日から姪の弥生さんや近所の方がわいわい集まっていて、いつ行っても誰かがいる。ひとり暮らしなのに、ひとりでいる姿が撮れないんです(笑)。たまにひとりでいるときは、ぼくらに話しかけてくる。ぼくらとしては哲代さんが黙っているシーンを撮りたかったのですが、映画の終盤で哲代さんが記している日記の一節「ひとり暮らしだけれど、ひとりじゃない」を見せてもらったことで、これが哲代さんのひとり暮らしなんだと思いました。

──自然体ではあるものの、周りを楽しませようという気遣いも感じました。

山本 「うららかな日が続く100歳はうれしいです。ありがたい人生です。『でした』言うたらいけん。『ing』でいきましょう」とか。サービス精神が旺盛なのでしょう。お墓参りの際にぼくが、「哲代さんもいずれここに入るんですね」と突っ込むと、「あなたもここに入りんさい」と。たいてい笑いで返してきます(笑)。

──哲代さんはよく笑っています。そしてよく歌う。尋常高等小学校での教員時代の教え子と80年ぶりに再会し、みんなで『仰げば尊し』を歌うシーンがありますが、自ら指揮もしていました。別れる際には「また逢いましょう」と自分でメロディをつけて歌ったり。

山本 笑うことも、歌うことも、免疫力がアップするのだと思います。自分は100歳を、教え子も80歳を超えている同窓会。長生きしたからこそのドラマチックな再会で、普通は想像しえないですよね。

教員時代の哲代さんの写真 ©『104歳、哲代さんのひとり暮らし』製作委員会

「生かされている」という思い

──「すみません」と「ありがとう」という言葉を、哲代さんはよく口にされます。それがどちらに転んでもおかしくないように聞こえました。

山本 人は放っておくと悲観的になりがちです。ゆえに意志的に楽観的になろうと意識しているのではないでしょうか。哲代さんのなかには「生かされている」という思いがあります。ひとり暮らしでは誰かのサポートが必要です。誰かの手間をかけることに対する気持ちが「すみません」と「ありがとう」という言葉に込められているのだと思います。

広島での先行上映時に劇場舞台挨拶で姪の弥生さんが、お客様から哲代さんの長寿の秘訣を聞かれて「叔母はいつも誰かのために生きてきた」と答えたことがありました。人は自分のためよりも誰かのための方がより多く動けることがある。その弥生さんも、哲代さんのためだから頑張れる。いい循環が生まれているのではないでしょうか。

──哲代さんは人との関係も意識的につくってこられたようにも思えます。

山本 哲代さんが53歳のときに地域の高齢女性のために仲よしクラブをつくったのは、その人たちの気持ちがわかるからだと思います。弥生さんは「(自分が)哲代さんを支えているのか、哲代さんに支えられているのか、わからない」と言っていますが、哲代さんにも、「支える、支えられる」という発想はないのではないか。楽しくてやっていることが、たまたま他の人のためになっているという感じではないでしょうか。

哲代さんに何かあるとすぐに人が集まる ©『104歳、哲代さんのひとり暮らし』製作委員会

──哲代さんが病院を退院後、すぐにはひとり暮らしに戻れないので、しばらく弥生さんの家に同居するも、すぐに「家に帰りたい」と言いますね。

山本 哲代さんにとって大事なのは本家を守るということ。あの家の仏壇には亡くなった夫の良英さんがいる。哲代さんにとってひとりではないんだと思います。そもそも玄関を開けたところの土間は「みんなの場所」になっていますし。

──脳梗塞になり高齢者施設に住む妹さんと面会するために、車で広島から神戸まで向かうシーンも印象的でした。

山本 自動車で4時間の移動は、ぼくらでもきつい。100歳を超えた哲代さんにはかなり堪えたと思います。それでも行ったのは、これが妹と会う最後の機会だと思ったのでしょう。コロナ禍ゆえに、面会は透明のパネルで隔てられ、触ることもできなかったのは残念ですが、哲代さんがかけた声に妹さんが涙ぐんでいる様子を見て、言葉が確実に伝わっていることがよくわかりました。施設の方もよく面会を許可してくれたと思います。

──福祉施設や病院のスタッフの方々の献身的な温かさも感じました。

山本 このような施設があってこそ、ひとり暮らしが可能なわけで、まさに「ひとり暮らしだけれども、ひとりではない」ということですよね。

哲代さんの生きた時代や背景を感じてほしい

──映画の終盤、リリー・フランキーさんのナレーションで、一杯のお茶が本当においしいとか、たわいもない会話が楽しいとか、ああ今日一日よかったなと思えることの大切さが語られています。これから作品を観る人へのメッセージをお願いします。

山本 観てくださる方が自分を哲代さんなり、弥生さんなりに投影することで、自分が変わるきっかけになればうれしいです。広島で先行上映をした際、おひとりで来られるよりも、ご高齢の親御さんに娘さんや息子さんが付き添うというように、誰かと一緒に来られる方が多かった。誰と観るかで受け取り方も違ってくるのではないでしょうか。

若い人のなかには「本家を守る」という哲代さんの強い思いや、子どもに恵まれなかったことを背負い続けている姿に疑問に感じる方もいました。社会が大きく変化したので仕方のないことだと思いますが、哲代さんが生きてきた時代やその背景を少しでも感じてもらえればと思います。一方、シニアの方にはとても受けがいいです。たとえば、私たちスタッフが哲代さんの誕生日にプレゼントしたブラウスをどこに仕舞ったか忘れるシーン。笑っていいのか迷うような場面でもありますが、笑い声が起きる。きっと「高齢者、あるある」なのでしょう。

数十年後には映画の見方が変わっているんでしょうね。「むかしはこんなコミュニティがあった」とノスタルジックに語られるかもしれません。

──ラストは「to be continued」みたいでいいですね。

山本 映画はこれでおしまいですが、104歳の哲代さんの人生の始まりでもあります、末永く続いてほしいというメッセージを込めました。

地域の仲間たちが毎年哲代さんのお誕生日を祝ってくれる ©『104歳、哲代さんのひとり暮らし』製作委員会

零れ落ちてしまう言葉を丁寧に拾う

──次の作品の構想はおありですか。

山本 哲代さんより長生きして(笑)、撮り続けないといけないなと思います。私が勤務しているのは広島の制作会社で、2年前には被爆樹木(爆心地から半径2km内で被爆し、再び芽吹いた159本の木々たちを広島市では「被爆樹木」として登録している)を取材したのですが、哲代さんの戦時中の体験を聞いて、伝えたいと思います。

──真珠湾攻撃の翌日、当時、勤務していた尋常小学校の教頭先生がとても高ぶっていたと語るシーンがありましたね。

山本 当時の為政者がどうしていたという記録はありますが、生活者がそのとき何をしていて、どんなことを感じたかという記憶が残されていることは多くありません。撮影中、哲代さんから、高等師範学校の修学旅行で行ったハルビン(当時は満州国、現・中国黒竜江省)のアイスクリームがおいしかったという話を聞きました。そうした、ともすれば零れ落ちてしまうような言葉を丁寧に拾っていきたいと思います。

(取材・構成/芳地隆之)

*

やまもと・かずひろ 1987年、広島県出身。『世界の車窓から』やNHKのドキュメンタリーを制作。『一万人のカリスマ!農業に革命を起こす“農チューバ―”』(2019年)で民間放送教育協会奨励賞、『これがおれたちの伝統~人と鳥がつないだ450年~』(2021年)で民間放送教育協会会長賞、『被爆樹木の声を聴く~広島の永遠のみどり~』(2022年)で民間放送教育協会会長賞ほかを受賞。