私みたいなちゃらちゃらした者が生き残って、本当に生きててほしかった人が亡くなった――東日本大震災によって壊滅的な被害を受けた岩手県大槌町で、地域共生サロン「ねまれや」を立ち上げた東梅麻奈美さんは言う。このサロンを始めたのは、生き残った自分がこれから地域の人に尽くさなくてはと思ったからだ。

通所介護、学童保育、菓子工房、お茶っこサロンなどを運営する「ねまれや」は地元の高齢者たちの交流の場でもある。集まる女性たちの間では、「(津波のあった日)どうせならお父さんと一緒に流された方がよかった」「あんたが一緒に逝ったら、あの世でも口うるさく言われて、ダンナはたまんないよ(笑)」といった会話も交わされる。

加賀研司さんはここで働く組合員の一人。プログラマーとして東京の企業から内定をもらっていたが、研修中に一方的な取り消しに遭い、故郷に戻って引きこもり状態になった。そのときに東日本大震災が発生し、被災地で働くことになったのである。彼の主な仕事は子どもの見守りやクッキーづくり。以前の自分では考えられないことだ。

襲ってくる津波にたくさんのご遺体が浮かんでいる。けれども自分ではどうしようもできない。あの体験が自分の人生観を変えた――こう語るのは宮城県亘理町で多機能型福祉施設「ともにはま道」の所長を務める池田道明さんである。仙台空港の飛行機整備士だった彼はいまエプロンをつけて、障がい者の就労支援事業の一環として食堂経営や手づくり弁当の販売などに取り組んでいる。事業を黒字にすべく、数字とも格闘する毎日だが、他の組合員もやりがいを感じている。

私はスタッフを「従業員」ではなく、「組合員」と記した。これらのしごとは働く人々が出資し、各自が経営責任を負う協同労働の理念と実践によって生まれたものだからである。

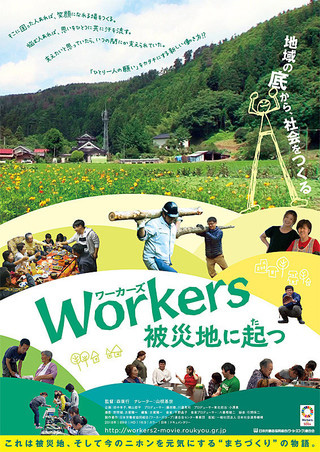

働く人々は労働者共同組合(ワーカーズコープ)の組合員。東日本大震災は人々のしごとも奪ってしまった。しかし、われわれは食べていかなくてはらない。ならば自分たちで働く場を創ろうというのがことの始まり。組合員たちの悪戦苦闘をカメラは優しく見守るように記録していく。

大槌町、亘理町に続いて向かった先は、宮城県登米市だ。同市では高齢者や障がい者向け支援に加え、生活困窮者へのサポートも行っており、生活苦に陥っていた渡部寛之さんは障がい児支援に従事している。いままでは支援の対象だった自分が支援する側に立ったのだ。人は状況によって「支える側」や「支えられる側」になる。どちらの側にとっても協同労働は居場所の役割も果たす。

登米市でかつて盛んだった林業の復興にワーカーズコープの若手スタッフが取り組む。チェーンソーを持ったこともない彼らに、当初は「お手並み拝見」を決め込んでいた住民も、やがて彼らに林業の何たるかを教えるようになる。

優しくて、ちょっと不器用なワーカーズを見ていて思う。未来は捨てたもんじゃないなと。彼らに会いたい方、2018年秋よりポレポレ東中野ほか全国順次公開の予定とのこと。足をお運びあれ。

(芳地隆之)