「島根あさひ社会復帰促進センター」は、2008年に開設された官民協働(PFI)の刑務所。全国で唯一「TC」(Therapeutic Community=回復共同体)という教育特化プログラムを実施しています。TCは1960年代以降に欧米で広まりました。受刑者同士の「語り」を通じて、社会の一員として責任を果たすための考え方や行動を身につけていくプログラムです。同センターでのTCを、実に6年もの歳月をかけて取材したドキュメンタリー映画『プリズン・サークル』がまもなく公開されます。坂上香監督に、本作の背景について語ってもらいました。

TCを受けた受刑者は、明らかに再入所率が低い

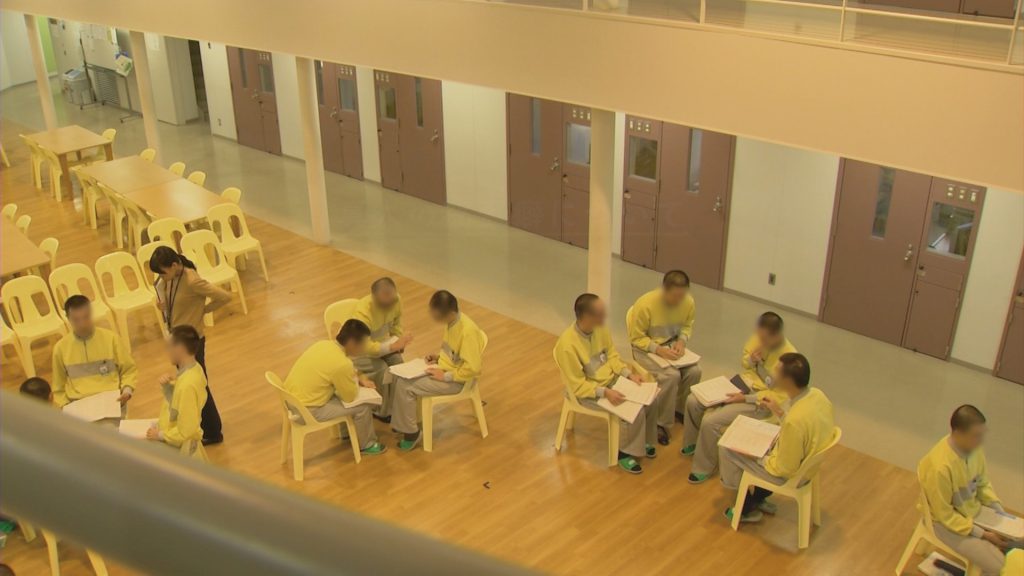

――今回の映画のテーマになっているTCは、刑務所で服役中の受刑者同士が「対話」することを重視した教育特化プログラム。日本では現在、島根あさひ社会復帰促進センター(以下、島根あさひ)でのみ実施されており、希望する受刑者が週12時間程度のプログラムを受講しています。

坂上監督は、アメリカの刑務所におけるTCを撮った『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』を2004年に発表しています。今回、島根あさひを取材したのは、どういういきさつだったのでしょうか。

坂上 『ライファーズ』の公開から5年ほどたった2009年、島根あさひを訪問しました。島根あさひのTCは『ライファーズ』を参考にしており、受刑者全員にこの映画を見せているそうです。ただ、当初、私はあまり期待していませんでした。きっと、日本の刑務所でTCはうまくいかないと思ったのです。

日本の刑務所は、規律と管理を非常に重視しています。そのなかで「対話」というプログラムがあると、「語る」ことが強制されるのではないかと危惧しました。受刑者が刑務官の望むように語ったり、型にはまった対話になったりするだろうと。日本の刑務所は、もっともTCにそぐわない場所だと思っていました。

──TCでは、臨床心理士などの民間スタッフ(支援員)(※)によるワークショップが行われます。参加者は円座になって、自らの罪や、過去の経験を語り合いながら内省を深めていきます。そうした取り組みは、日本の刑務所では難しいと思われたのですね。

※アメリカのTCでは、プログラムを終了した元受刑者らがスタッフを務める

(C)2019 Kaori Sakagami

坂上 ところが、実際に島根あさひを訪問して驚きました。アメリカのTCと同じように、受刑者たちが円座になって、一生懸命に発言していたのです。支援員が私を紹介し、受刑者たちに「何か質問はありますか?」と聞くと、1人が「『ライファーズ』に出てくるレイエスさんは釈放されましたか?」と質問してきました。こういう会話は、社会ではごく普通ですが、日本の刑務所ではかなりの異例です。命令ではないコミュニケーションで、受刑者自身が思ったことを口にできるなんて。

さらに、数日間にわたってTCの様子を見ていると、受刑者たちは自分の感情を表に出し、拍手したり笑ったり、時には泣いたりもする。私は、それまで見てきた日本の刑務所とのあまりの違いに、しばらく混乱状態でした。日本の刑務所でもTCができる。このことを多くの人に知らせなければならないと思いました。

――島根あさひのTCを経験した受刑者は、経験していない受刑者に比べ、出所後の再入所率(再び罪を犯して刑務所に入ること)がおよそ半分だというデータがあるそうです。受刑者にとって「対話」はどのような意味を持つのでしょうか?

坂上 受刑者本人が「自分について知る」ことが大きいと思います。だれでも、自分のことは知っているつもりですよね。でも実際には自覚できていない、理解できていないことがあるものです。

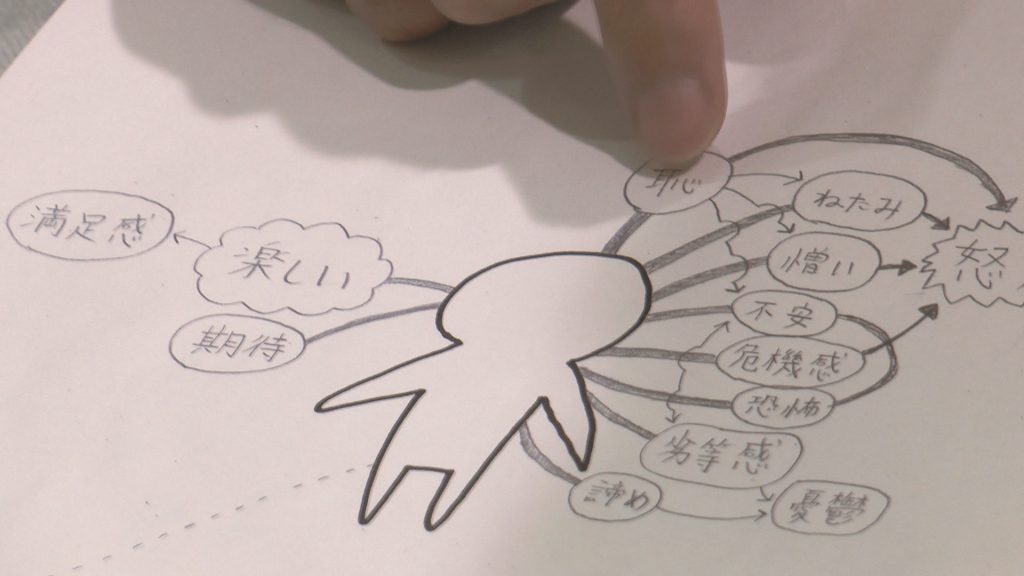

本作では4人の受刑者をクローズアップしていますが、そのうちの1人、拓也君はTCプログラムの中で「悲しいという感情がわからない」と話していました。彼は詐欺と詐欺未遂の罪で服役していましたが、子どもの頃は虐待を受けて育ちました。自分の負の感情に耐えられず、悲しいときも「楽しい」「面白い」という言葉に置き換えて、ごまかしていた。それをTCでの対話を通じて、自覚できるようになっていきました。

罪を犯した人の大半が、過去に暴力・虐待を受けている

――作品中、彼は「虐待のせいで自分が悪くなったと思いたくなかった」と話していました。虐待を受けることはみじめなことで、自分はそんなみじめな人ではないと思っていたのでしょうか。

坂上 男性はそういう人が多いんです。幼い頃から「男は強くないといけない」と刷り込まれていますから。拓也君は、小学生の頃から施設で暮らし、16歳で自立しなければなりませんでした。何の支えもないなかで、自分が虐待されて辛いことを直視してしまったら、生きていけなかったと思います。だから、彼は色んなことを見ないようにして、サバイブしてきた。罪を犯して刑務所に来てしまいましたが、ここで自分の置かれた状況を自覚できたことはよかったと思います。自分の悲しかった過去の意味を理解することで、加害者としての責任のとり方がわかっていくのです。

(C)2019 Kaori Sakagami

――別の登場人物の翔君(傷害致死罪で服役)は、作品中で「母子家庭で4歳の頃から一人で留守番をしていた」と語っていました。お母さんが仕事から帰ってきたら遊んでほしいから、頑張って家事を手伝う。でも、夜遅くまで働いていたお母さんは疲れ果てていてすぐに寝てしまう。そういう日常を送る中で、人を思いのままに動かす手段として「暴力」を手に入れてしまったと言っています。

坂上 彼があのエピソードを語ったのは、リンチについての話題になったからです。私も中学生の頃にリンチを受けた経験があり、暴力が圧倒的に強い力だとよくわかっていました。でも、私は絶対に暴力を振るう側に行くまいとした。翔君にインタビューしたとき「なぜ、あなたはそちら側にいったんだろうね」と言ったら、子どもの頃の体験を詳しく語ってくれました。

私の場合は、学校生活が辛くても演劇や読書といった“逃げ道”がありました。でも彼の周りにはそれがなかった。一方ですぐ身近に暴力があり、彼は小学生の頃から飲酒や喫煙を始めてしまいました。暴力以外の選択肢があまりにも少なかったんです。環境の違いは大きいと感じました。

――ほかにも、本作に登場する受刑者は、おしなべて壮絶な過去を背負っています。ただ、そのように受刑者が罪を犯した背景を語ると、必ずと言っていいほど「悲惨な幼少期を過ごした人でも、全員が犯罪をするわけじゃない」という反論があります。

坂上 心理学の研究によると、虐待を長期にわたって受けた人たちの約2割が何らかの加害行動をするそうです。8割はまっとうに生きていると思う人もいるでしょうけれど、私はこの2割がかなり多い数字だと思います。また、別の海外の研究報告では、犯罪を行った人たちの8割以上に、暴力や虐待を受けた過去があるとされています。加害者になる前に被害者だった人が圧倒的に多いわけです。そこを手当てしない限り、加害者として罪に向き合うことはできないと思います。自分が受けてきた被害をだれかに受け止めてもらえない限り、感覚的に被害者の気持ちがわかりません。

――それは、やはり1人で自問自答しているだけでは変わらないのでしょうか。

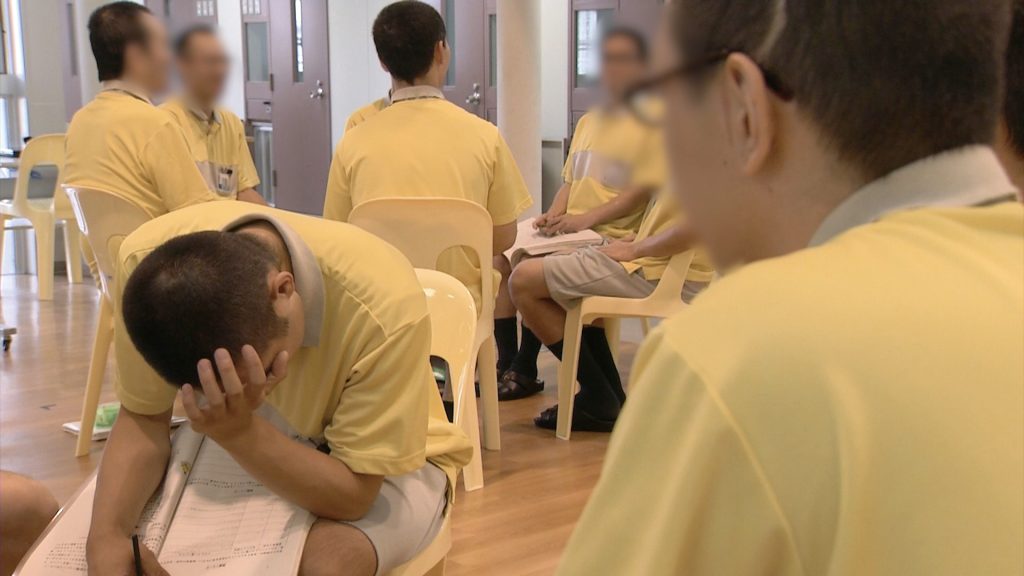

坂上 そうですね。翔君はもともと「人を殺したら死ななければならない」と思ってきたそうです。でも、その自分が人を殺してしまった。一方で、「自分はいい死に方をしたい」という願望もある。その葛藤に苦しみ、ずっとぐるぐる考えこんでいました。そこでTCの「二つのイス」というロールプレイの手法を用いて、自分の気持ちを見つめ直すことになりました。

まず、一方のイスに腰掛けて「いい死に方をしたい自分」としての気持ちを素直に語る。次に、もう一方のイスに移って「それを許せない自分」の気持ちを語る。二つのイスを座り替えながら、徹底的に本音を吐き出していきます。言葉だけじゃなく、フィジカルに表現するのです。

それも、1人ではなく、同じように罪を犯した人たちが周りで見ていて、言葉をかけてくれます。そのやりとりのなかで、彼のなかでものの見え方がクリアになっていったと思います。ロールプレイを終えた翔君は、「自分も悩んでもいいし、いい死に方をしたいと願ってもいいと思えた」と言っていました。これは一人ではできないことで、やはりTCのような場が必要です。

(c)2019 Kaori Sakagami

──しかし、現在、TCを導入している刑務所は島根あさひの1施設。全国に約4万人いる受刑者のうち、40人しかTCを受けられていません。なぜもっと広がらないのでしょうか?

坂上 法務省が必要だと思っていないからではないでしょうか。島根あさひは『ライファーズ』を見た関係者の尽力でTCを導入できたのですが、前述のように、日本の刑務所は何よりも規律と管理を重んじています。「対話」を重視するTCは、そこにはなじまないのだと思います。

島根あさひだって、ほかの刑務所と変わらないところはあるんです。映画の中にも映っていますが、大声で号令をかけたり、落とした物を拾うにも刑務官の許可が必要だったり。海外の人が見ると、必ず驚きますよ。でも、日本は刑務所に限らず、社会全体に規律と管理をよしとするエッセンスがあります。例えば、学校教育の式典などがそう。あの延長線上に今の刑務所の処遇があって、それがTCが広がらない理由にもつながっているのかもしれません。

刑務所にも社会にも「語れる場」が必要だ

――ところで坂上監督は、今作を単なるTCの紹介ではなく、「人物を中心とした映画」にしたかったそうですね。どういう意図があるのでしょうか。

坂上 これまで私が刑務所のことを撮影してきたのは、刑務所そのものに興味を持っているからではありません。刑務所に来ている人たちが、どうしてそこにいるのか。なぜ罪を犯したのか。それと、刑務所で何ができるのかということを知りたいからです。日本では、それらの情報が社会的に共有されていません。だから、受刑者本人の口から、彼らの言葉で表現する映画にしたいと思いました。

それから、TCの基本である「対話」の可能性を、もっと知りたい気持ちもありました。自分の罪や過去を語ることは、単純だけど難しい。もし、社会のなかで彼らが語れる場があれば、刑務所に来なくてよかったかもしれません。

(c)2019 Kaori Sakagami

――作品の終盤には、TCを受講して出所した人たちが集まり、交流している場面があります。そのうちの一人が、「実はまた万引きをしてしまった」と告白し、ほかの人たちが厳しく意見を言っていました。出所後の支援は、服役中のTCと同じくらい重要なのでは、と感じました。

坂上 そうなんです。このような集まりはほかになく、非常に貴重な場です。あの万引きを打ち明けた彼は薬物依存症も抱えていて、その後、ダルク(薬物依存症からの回復支援団体)につながりました。彼の親御さんが、本作の試写会に来場していて「普通は、刑務所から出てくるとだれも付き合ってくれない。でも息子はTCで出会った仲間がいっぱいいて、すごく支えられてる」と言っていました。

――罪を犯した人を厳しく罰するだけでは物事が解決しないことを実感します。本来であれば、まずは家庭内で気持ちを語ったり、受け止めたりという営みがあればいいのでしょうか?

坂上 でも悲しいことに、この社会は関係性のいい家族ばかりじゃありません。私が育った家庭もそうでした。家庭以外に、TCのように対話する場が欲しかったな、と思います。家庭の中だけで何かをしようとすること自体に、無理があります。

刑務所にいる彼らは、だいたいが厳しい状況の家庭で育ってきました。強盗致傷などの罪で服役中の真人君は、親が子どものご飯も用意しない家庭で育ち、父親は4回も代わって、ずっと虐待を受けていました。一体、どの時点でどういう助けがあればよかったかを考えるのも、ひとつの視点だと思います。刑務所に来ないまでも、社会のなかで似たような境遇の人は大勢います。

――福祉サービスにつながればまだいいのですが……。

坂上 残念ながら、今の社会に福祉が行き渡っているとは言えません。拓也君は施設で育ったけれど、そこでも暴力行為が起きていました。家庭が機能しないなら社会が代わりに養育すべきですが、この社会は元々そういう意識が薄いし、施設にまかせっきり。

今回の映画を通じて、TCを刑務所の話に終わらせるのでなく、社会にも同じような、本音を「語れる場」が必要だと伝わるといいなと思っています。

(構成/越膳綾子、写真/マガジン9編集部)

さかがみ・かおり ドキュメンタリー映画監督。NPO法人「out of frame」代表、一橋大学客員准教授。1992年ピッツバーグ大学社会経済開発学修士課程修了。2001年までテレビディレクター。京都文教大学助教授、津田塾大学准教授を経て、2012年より映像作家の活動に専念。2004年にドキュメンタリー作品『Lifersライファーズ 終身刑を超えて』を自主製作し、ニューヨーク国際インディペンデント映画祭で海外ドキュメンタリー部門最優秀賞を受賞。2作目の『トークバック 沈黙を破る女たち』(2013)はLondon Feminist Film Festivalのオープニングに選ばれる。主な著書に『癒しと和解への旅』(岩波書店)、『ライファーズ 罪に向きあう』(みすず書房)。