津波被害と原発事故――3・11直後から、情報も物資もないなか不眠不休で被災地での活動にあたっていたのは地元消防士たちでした。フリーライター・吉田千亜さんによる『孤塁』には、福島県双葉消防本部の66名から聞き取った、消防士として、地元住民として、そして家族をもつひとりの人間としての苦難と葛藤が綴られています。この貴重な記録を、吉田さんはどんな思いで残そうと思われたのでしょうか。

生々しい苦難と葛藤。「これは、残さなくては」

──吉田千亜さんは、これまでも福島原発事故による避難者や被害者の方々に寄り添い、その声を伝えてきました。マガジン9でも、2017年3月に避難指示区域外避難者への住宅無償提供打ち切りの問題についてお話を伺っています。『孤塁』では、福島県双葉消防本部(※)の消防士たちの話を取り上げていますが、取材のきっかけは何だったのでしょうか。

吉田 被ばくによる健康影響のことを調べるなかで、初期被ばくのデータ、つまり原発事故直後に誰がどれくらい被ばくしたのかが明らかにされていないことに問題意識をもっていました。避難した住民の方々から、避難誘導に当たっていた警察や消防、自衛隊などの人たちが線量計を持っていたという証言を聞き、当時の放射線量の記録が残っているだろうと思って消防庁に尋ねたのです。

ところが、消防庁からは「ここにはないので、地元の消防に聞いてみてください」という返事だったので、福島県双葉消防本部に連絡をし、放射線量のデータを直接もらいに行きました。そこで対応してくださった総務課長(当時)の渡邊敏行さんから聞いた原発事故当時のお話が、あまりに生々しく壮絶で、そんなことがあったのかと驚きました。

※双葉消防本部は、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村の6町2村からなる双葉地方広域市町村組合の事業のひとつとして、消防業務を行っていた。

──現地では、津波の被災に重ねて原子力災害による避難指示が出ます。そのため、他県からの消防応援や自衛隊、警察も地域に入ることができず、地元消防だけが残って救助や誘導などの活動にあたっていたのですね。しかも、原発構内にも出動していた。

当時、自衛隊やハイパーレスキュー隊の活躍は報道されていましたが、地元消防の状況は、あまり伝えられてこなかったように思います。

吉田 そうなんですよね。渡邊さんは「仲間たちと作った記録集があるから読んでみますか」と冊子を貸してくださったのですが、その中にはそれぞれが自分の思いを書いた手記もありました。これは本当に残さなくてはいけないと思い、あらためて取材のお願いをしたんです。それから1ヶ月に2、3回ほどでしょうか、埼玉から通い続けてインタビューを重ね、雑誌での連載を始めました。最終的に66人の消防士さんからお話を聞くことができました。

一人の人間を描くことで、原発事故を伝える

──地元の消防士たちの話なので、救助する相手が近所の顔見知りだったり、自分の家族も避難をしなくてはいけなかったりと、地元住民としての顔も垣間見えてきます。生々しい感情や言葉が伝わってきました。

吉田 一人の人間としての言葉を伝えたいという思いは、『ルポ 母子避難』のときから私のなかにあるものです。消防士としての華々しい活躍を描くのではなく、原発事故によって影響を受けた一人ひとりの人生の物語を描きたいと思っていました。原発事故のことを多くの人に伝えたいと思ったときに、読む人が共感を持って受け止めてくれるのは、やっぱり人を描くことではないか。そう考えて、書くときにも意識しています。

自衛隊は国、警察は県の組織ですが、消防はそこで生まれ育った人たちが担っています。もちろん指揮命令系統が厳格な組織ではあるのですが、原発立地地域は小さな町や村がほとんど。取材を通じてそうした地域ならではの、家族的な雰囲気も感じました。

──救助する立場である一方で、地元で暮らしてきた被災者でもあるんですよね。

吉田 はい、そのことを改めて思い知らされたのは、3月14日のオフサイトセンター(現地対策本部)撤退時の話を聞いたときです。オフサイトセンターは第一原発から約5キロ離れた大熊町にあり、原子力災害時に応急対策のための拠点となる施設で、東京電力、経済産業省、福島県などの幹部メンバーで構成される現地対策本部が置かれていました。

しかし、当時はオフセンター室内でも毎時10~数十マイクロシーベルトまで放射線量が上がっていて、2号機の深刻な状況も進行していました。14日、関係機関トップの緊急会議が開かれて撤退が決定したのです。その会議には消防課長も参加していました。東京など外から来ていた人たちは決定を受けて「こんなところ(こんなに線量が高いところ)、早く出よう」と早々と撤退していったそうですが、消防課長やそこにいた消防士にとっては「こんなところ」ではなく、かけがえのない故郷です。

課長が消防に無線で撤退を伝えるときに、本では〈課長の声は震えていた。〉〈……嗚咽に変わった〉とだけ書きましたが、オフセンターの撤退決定で、自分たちが生まれ育った町、家族や友達がともに暮らすこの土地がもうだめかもしれないという事態に直面する。これは、外の人には想像もつかない悲しさ、悔しさ、恐ろしさだったと思います。

職務と家族のはざまで

──震災当日が長男の中学の卒業式だったという消防士、救助の途中で自分の両親が避難する姿を車から見かけたという消防士もいます。「こういうときに消防士は家族を守れないんだな」という言葉が重く響きました。

吉田 消防士さんたちは自分の家族がどこに避難したのか、どうなっているのかわからないまま活動を続けていました。電話も通じないので、気になっても確かめる術もない。数日経ってから、やっと1人30秒という約束のもと衛星電話で家族の安否確認が出来ることになりました。

たとえば、木下佳祐さんという若い消防士さんが実家に電話してみると、妻はそこに避難していて、妊娠していることも知らされたんです。死を覚悟して不眠不休の活動に没頭しているときに妻の妊娠を知るなんて……私はその話を聞いて鳥肌が立ちました。木下さんは「これは絶対に死んではならないな、と思った」と語ってくださいました。

──家族の安否を気にしながらも、職務に専念しなければならない。それは非常につらいことですね……。

吉田 『ルポ 母子避難』が、母子の側から見た3・11だとしたら、これは父親側から描く3・11だとも言えると思うんです。

現在も、消防士さんの中には妻子だけ県外に避難させて、ご自分は家族のもとを行き来しながら双葉での活動を続けていらっしゃる方がいます。また、事故当時、まだ小さな子ども2人と妻だけ避難させた消防士さんは、当時は家のことを考える余裕もなく、今になって「あのとき妻のそばにいてあげればよかった」と悔やんでいるそうです。

皆さんがそれぞれ仕事と家庭の中でさまざまな悩みを抱え、選択を強いられながら生きている。「取り戻すことの出来ない家族との大切な時間を失ったなと、最近になって仲間と話し合うことがあるよ」と話してくださった方もいます。あのときの判断はこれでよかったのか──10年たった今でも迷いが消えない。一時の災害に終わらず、理不尽な状況が続いていく原発事故の罪深さを痛感します。

──一人ひとりの話が表に出てくることはありませんが、たとえば医療や介護の従事者など、消防士と同じように被災の現場で苦しみや葛藤を抱えながら活動していた方がたくさんいらっしゃったのだろうと想像します。

吉田 本当にそうですね。双葉の消防士さんは被ばくや原発が爆発する危険性と隣り合わせのなか、死も覚悟したと話していました。遺書を書いたという話も聞きました。だれも選びたくて選んだ道ではありません。

『孤塁』では、一時的に消防の活動から離脱した渡邊克幸さんのお話も書いています。渡邊さんは震災の1年前に父親と祖父を亡くしていて、母と祖母、弟と妹を連れて、石川県金沢市の親戚の家に避難されていました。職場の仲間を心配しながらも、家族のことも心配ですぐに戻ることができず、悶々と悩んだ末に辞表を懐にして現場に戻ります。結局、上司や仲間のはからいで職場に復帰されたのですが、「後ろめたさという十字架を一生背負わなければならない」と仰っていました。

「家族を守らなければ」という気持ちは当たり前のものなのに、そこに後ろめたさを感じていらっしゃることがつらくて、「そんなふうに自分を責めないでください」と言わずにいられませんでした。きっと渡邊さんのほかにも、あのときに現場から離れる選択をして、それをずっと引きずっていらっしゃる方がいらっしゃると思います。

私は、この取材を「ヒーロー物語」にはしたくありませんでした。仕事か家族か、生命の危険がある原発構内で活動するかどうか、そんな選択を強いられるのは過酷なことです。それを自己責任のようにしてはいけない。だから、あえて渡邊さんのお話を書かせていただきました。

フリーライターの吉田千亜さん。今回のマガジン9での取材はオンラインで行った

福島の人々が経験した話を聞いてほしい

──原発事故前の研修で、消防士たちは「原発は安全です。事故は起きません」と聞かされていたそうですね。でも、事故は起きた。現実は原子力災害の訓練やシミュレーション通りにはいかないということがよく分かります。こうした経験は、その後の原子力防災計画に生かされているのでしょうか。

吉田 問題はそこなんです。気になって、原子力防災計画について少し調べているのですが、びっくりすることがたくさん出てきます。そもそも現在の原子力防災計画は、原発事故によって放出される放射性物質の量が福島原発事故の100分の1(セシウム137で100テラベクレル)を超えないという前提で立てられているんです。

福島第一原発の吉田昌郎元所長は、3月14日にオフサイトセンター撤退を決めた時点では東日本壊滅も覚悟したと証言しています。チェルノブイリ級以上になるのではないかという危機感でした。でも、その危機感がまったく生かされていない。何より住民の安全が優先されるべきなのに、100分の1ってどういうことなのか、と思います。

結局、「再稼働ありき」でものごとが進められています。福島原発事故はまだ終息していませんし、いまだに故郷に帰れない人がたくさんいる。お願いだから、もう一度福島の人々が経験したお話を直接聞いてくださいと、言いたくなります。

──「命より経済優先」という原発行政の姿勢は、今回の新型コロナウイルス感染症への対策とも通じるものがあるように思います。ほかにも原子力防災計画で心配な点があれば教えていただけますか?

吉田 新潟県の柏崎刈羽原発、北海道の泊(とまり)原発の原子力防災避難訓練に行ってみたのですが、実際には訓練通りの避難は無理ではないかと感じる点がたくさんありました。

泊原発の地域では、原発から30キロ圏内の13町村で防災避難訓練をしたのですが、まず朝8時半に「●時●分、泊原発で事故が起きました。放射性物質は外には出ていませんが、念のため避難してください。これは訓練です」というエリアメール(緊急速報メール)が住民の携帯電話に届くことになっています。けれど、たまたま通話中だとか、あるいは圏外にいる場合には届きません。

柏崎刈羽原発地域の訓練でも同じようなことがありました。エリアメール後に防災無線が流れるはずなのですが、私がお邪魔していた家では屋内に設置している防災無線が鳴らなかったのです。それで、窓を開けて外の無線を聞こうとしたのですが、よく聞き取れませんでした。これでは「事故が起きたことを知る」という初めの一歩からつまずいてしまう。福島でも、原発事故が起こったという最初の情報が届かなくて、何が何だかわからずにみんなが右往左往した事態が起きていたのですが、そうした経験が生かされていません。

──福島第一原発で爆発が起きたあと、消防士が富岡町で「何が起きていて、どこへ避難すればいいかわからない」とさまよっている親子連れ4人と出会ったという『孤塁』での話を思い出します。

原子力防災計画は「机上の空論」

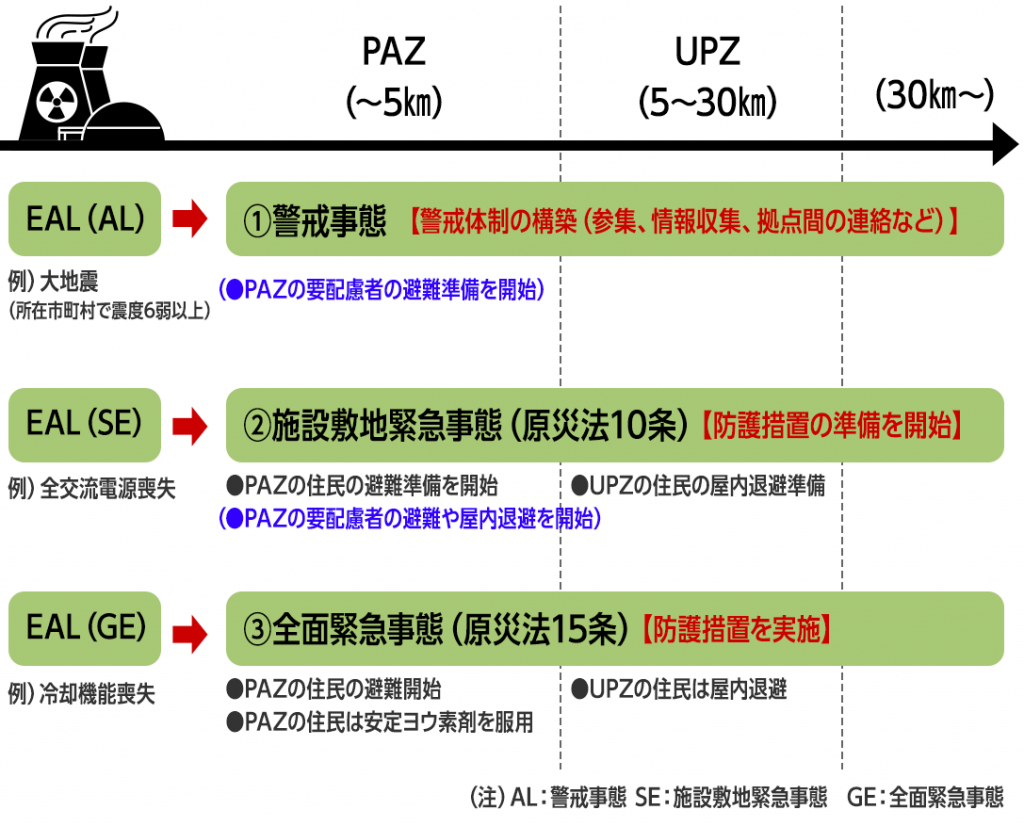

吉田 国の原子力災害対策指針では、原発から概ね半径5キロ圏内(PAZ)の人からまず予防的に避難して、30キロ圏内(UPZ)の人たちは屋内で待避することになっています。放射性物質が放出されても、UPZの人たちは空間放射線量が一定値以上になってからでないと一時避難にはなりません。

しかし実際に、泊原発から30キロ圏内の倶知安町(くっちゃんちょう)での訓練に参加してみると、「放射能は漏れていないので、そのまま家の中にいてください」という放送が流れるなか、窓の外ではものものしい防護服姿の人が車両の除染(訓練)をしているんですね。原発が危ないことを知り、防護服姿の人を見かけてもなお、家でじっと待っていられる人がどれだけいるだろうか、と思いました。

──福島原発事故のように、原発事故と地震、津波などの複合災害が起きたら、屋内退避ができないことも考えられますね。

原子力施設の状態に基づく、三段階の緊急事態区分による避難や屋内退避の目安。※原災法:原子力災害対策特別措置法 〈参考〉内閣府HP

吉田 しかも泊での原子力防災訓練が行われたのは10月31日でした。雪が降る前の季節です。私は前日に30キロ圏内のニセコに泊まって、車で泊に向かおうとしたのですが、道路はすでに冬季封鎖されていて1時間以上かけて迂回しました。もし、これが本当の積雪期だったら……。なぜ気候条件のいい時期に訓練をするのか疑問に思いました。豪雪地帯での立ち往生も報道されていますが、あの状況で万が一事故が起きたら、と考えるとゾッとします。

スクリーニング(県境などで放射能汚染を調べ、除染する作業)の基準も問題です。まず避難車両の検査をしますが、それが基準値以下でない場合は、その車両の代表者だけを検査するんです。その基準も40,000cpm(β線)という高い基準値(※)です。基準を満たせば、車両の同乗者は計りません。初期被ばくをチェック・記録できなかったという福島での教訓が生かされていないのです。

車両一台だけでもスクリーニングに7分くらいはかかる。もし基準超えになって除染するとなれば、20、30分はかかるので避難経路で渋滞が発生します。以前取材をした茨城県那珂市(東海第二原子力発電所から約10キロの市)の元市長は、このスクリーニングで、市民全員が避難するのに3日はかかるだろう、と話してくれたことがあります。原子力防災計画は、机上の空論ばかりです。

今年はコロナ禍の避難を想定した内閣府の通知もあり、一人あたりのスペースを4平方メートル確保し、三密を避けることになっています。でも、現実には無理ですよね。それでは避難所は確実に足りなくなります。非現実的なことを、あたかも実現出来るかのように言うのは犯罪的だと思います。

※福島原発事故当時の県のマニュアルでは、住民のスクリーニングによって除染や安定ヨウ素剤服用などを行う際の基準は13,000cpm(甲状腺等価線量最大100mSv相当)以上だったが、避難時の混乱により基準は守られなかった

──そう考えると、やはり原発の再稼働自体に無理があるように思います。非現実的な防災計画のまま再稼働して、もし事故が起きれば、危険にさらされるのは地元の住民であり、双葉郡の消防士のような方々なのですよね……。

「なかったことにはさせない」

──『孤塁』に綴られた消防士66名の経験を通じて、吉田さんがいちばん伝えたいことは何でしょうか。

吉田 「彼らの命がもっと守られて欲しかった。そのためにはどうしたらよかったのか」という気持ちが、執筆のエネルギー源となりました。

本来、原子力災害時には、原子力災害対策特別措置法に基づいて自衛隊が対応にあたることになっています。消防士は、住民の避難誘導と避難広報を担当するはずでした。それにもかかわらず、福島原発事故が起きた時、東電は双葉消防に原発の状況を詳しく伝えないまま原発構内への出動要請を行いました。この依頼は厳密には違法だった可能性もあると、減災・防災に詳しい弁護士の永井幸寿さんは話してくれました。

3月13日には、原発でベントを行っていることも3号機の爆発の危険が高まっていることも知らされず、消防隊員は依頼を受けて原発構内への冷却水運搬を行っています。14日の3号機爆発の際には救急搬送に出動していますし、16日には4号機で起きた火災の消火活動にも出動しています。これまでの原子力災害訓練では行ってこなかったような作業を突然任されたんです。

──いずれも高線量の中での作業です。出動の際に「もう戻れないかもしれない」という言葉が何度も出てきます。

吉田 何が起きているのか、どれくらい危険なのか、放射線量はどれくらいかなどの情報は全くないまま、混乱のどさくさのなかで振り回されました。線量の高い場所で待機させられるなど、何度も無用な被ばくをさせられています。

消防士には安定ヨウ素剤も準備されておらず、東電からは個人線量計も支給されませんでした。このように東電が地元消防をないがしろにしたことには怒りを感じます。「緊急時だったから仕方ない」ですませられることではありません。

「こういう思いを、2度と誰にもさせたくない。人間がコントロールできないものは造ってはいけない……(原発事故が再び起こったら)日本はなくなってしまう」。これは、2年ほど前に定年退職された渡邊敏行さんの言葉です。私が最初にお話を聞いた方です。

双葉の消防士さんの多くが口を揃えて仰るのは「ヒーローになる必要はない。でも、自分たちの経験を生かして欲しい」ということ。10年たって、3・11が「なかったこと」にされようとしている。それに抗って事実を記録し続け、原発事故によって苦しい思いをした人たちのメッセージを伝えていきたい。そして、その声や経験が、誰かの支援や補償につながってほしいと思いますし、次世代に生かされてほしいと思います。

(取材構成/マガジン9編集部)

*

よしだ・ちあ●1977年生まれ。フリーライター。福島第一原発事故後、被害者・避難者の取材、サポートを続ける。著書に『ルポ 母子避難』(岩波新書)、『その後の福島――原発事故後を生きる人々』(人文書院)、共著『原発避難白書』(人文書院)など。『孤塁』(岩波書店)で日隈一雄・情報流通促進賞2020大賞、第42回講談社本田靖春ノンフィクション賞、第63回日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞を受賞。