西川美和監督の作品は、普段は眠っている、あるいは蓋をしている感情を静かに呼び覚ます。私たちは心を揺さぶられ、困惑する。それらはときに自分では見たくないものだったりするからだ。

本作品の主人公は殺人の罪を犯し、刑務所を満期釈放となった初老の男。幼い頃に母親に捨てられてから極道の世界へ入っていった。娑婆よりもムショ暮らしの方が長い人生だ。

物語は旭川刑務所を出た彼が東京へ向かうところから始まる。二度と壁の向こうには戻らず、真面目に働こう。そう決意するも、前科者に対する世間の目は冷ややかだ。

生来の直情的な性格ゆえに――それは正義感の強さからくるものなのだが――市井でトラブルを起こすので、「もうだめか」と私たちは思う。「また塀の向こうへ戻ってしまうのではないか」と。

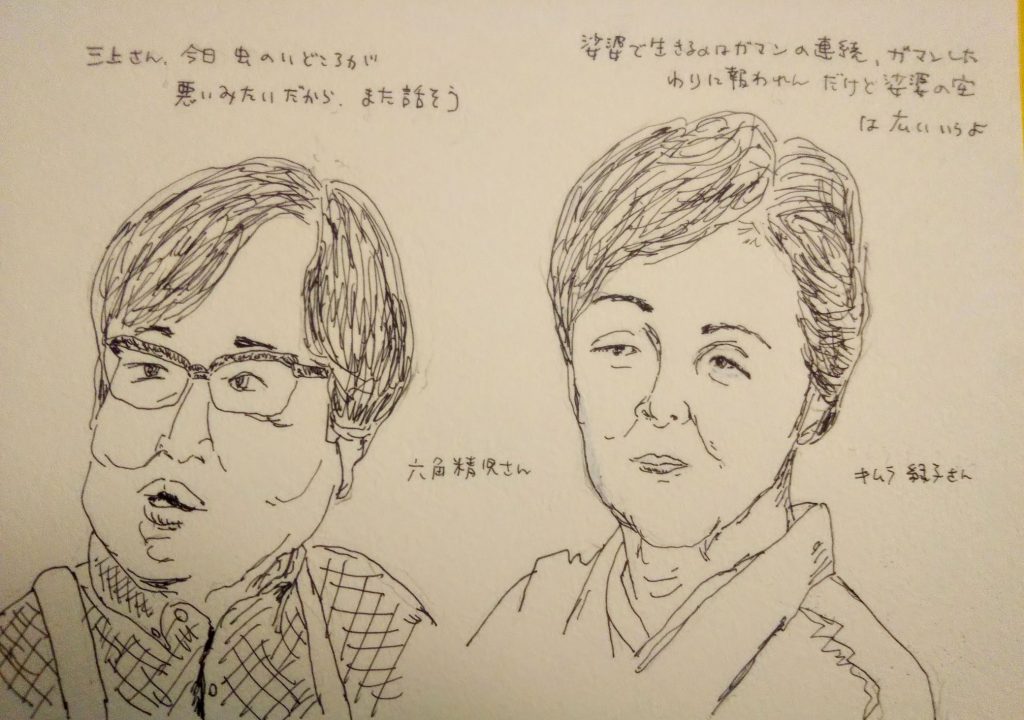

しかし、そこには手を差し出す人がいる。身元保証人を引き受ける弁護士、スーパーの店長、フリーライター、そしてかつての組のお姐さんら。彼を支えようとする周囲の人間の温もりが、世間の冷たさと同じくらい画面から伝わってくる。

セリフも、人物のしぐさも、各々のシーンの描き方は実に丁寧だ。なるほど、だから彼は、彼女はさっきこう言ったのか、あんなそぶりを見せたのはそのためかなど、一つひとつのカットに得心する。だからスクリーンから目を離せない。

悲しい、愛おしい、腹立たしい、やるせない――映画が後半に向かう途中、主人公に寄り添いながら溜まっていく様々な感情が胸にあふれてきた。いいも悪いもひっくるめた、リアルな人間像を前にしたからだろう。涙腺が決壊した。

しかし、その涙も、刑期を満了し、出所した者の半分近くが再犯で戻ってきてしまうという現実を知らされることで乾いてしまう。

映画館を出ると、いつも見慣れた風景が少しよそよそしく感じられた。ここにも自分の知らない様々な人生があるということに思いが馳せることで目の前の世界が変わったのかもしれない。

映画が現実に浸食してくるような感覚だった。

(芳地隆之)

*

『すばらしき世界』

『すばらしき世界』