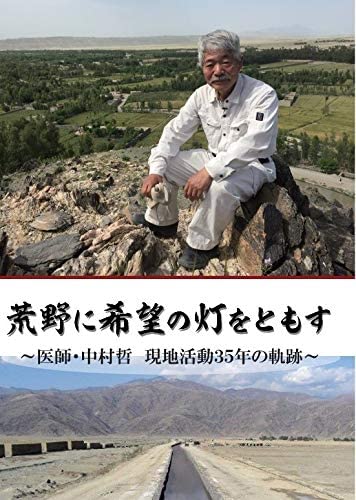

7月10日の「伊藤塾・明日の法律家講座」では、アフガニスタン・パキスタンで医療活動のみならず、灌漑、農業支援に取り組んできた医師中村哲さんの活動の軌跡を描いたドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』が上映されました。

日本国憲法前文は「日本国民は、恒久の平和を念願し……平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と高らかにうたっています。中村医師が命を賭して実践してきたことは、この日本国憲法が掲げる平和主義そのものではないか。平和的生存権実現のためには何が必要か。映画の内容を追いながら考えました。[2021年7月10日@渋谷本校]

登山隊員としてパキスタンへ

1970年代半ば、中村哲は九州大学医学部卒業後、精神科の医師として九州の病院に勤務していた。当時の日本は経済成長をへて医療の高度化が進み、延命治療など命との向き合い方が問われる時代になっていた。

そんな日本の医療に息苦しさを感じていた中村は、パキスタン・ヒンドゥークシュ山脈遠征登山に同行する医師の募集を知り、迷わず応募する。好きな昆虫観察と登山が楽しめる、そんな軽い気持ちからだった。

78年、登山隊の医師として、中村は初めてパキスタンを訪れる。山麓の村には医師がおらず、登山隊の中に医師がいると知った患者が押し寄せた。だが日本人登山隊の健康管理を任務とする中村には、現地の患者に割ける薬品もなく、なすすべもなく、追いすがる患者を見捨てるほかなかった。

その時のことが忘れられなかった中村は、84年、37歳の時にパキスタン北西辺境州(現カイバル・パクトゥンクワ州)州都にあるペシャワール病院に赴任する。そこでは当時先進国では終息しつつあったハンセン病が流行っており、症状の進んだ患者であふれていた。だが関心を持つ医師は少なく、「あまりの不平等、不条理への復讐」という義憤と「だれもやる人がいないのなら、ぼくが診るしかない」というやむにやまれぬ現実から、ハンセン病治療にあたることになる。

その彼の活動を支えたのが、83年日本で結成された国際NGO「ペシャワール会」だった。

抗生物質より水を、食料を

89年、ソ連軍がアフガニスタンから撤退すると、中村たちはアフガニスタン山村に医療を届ける「山村無医地区診療モデル」を立ち上げ、巡回診療を開始。さらに診療所建設を目指して動き出す。

よそものを恐れる村人たちとの信頼関係を築くため、現地の言葉で根気強く対話を重ねる中村。そして「ペシャワール会」に寄せられた寄付金でマラリアの特効薬を買い付けて村人に配り2万人以上の命を救うなど、実践を重ねた。

「利害を超え、忍耐を重ね、裏切られても裏切り返さない誠実さこそが人々の心に触れる。それは武力以上に強固な安全を提供してくれ、人々を動かすことが出来る。私たちにとって平和とは理念でなく、現実の力なのだ」

中村がパキスタンに赴任してから14年後の98年、日本からの寄付金によってアフガニスタンとパキスタンの無医地区に5つの診療所、さらにペシャワールの町には拠点となる総合病院「PMS(平和医療団・日本)病院」が完成した。

2000年、アフガニスタンは前代未聞の大干ばつに襲われた。当時の人口の半分に当たる1200万人が被災し、400万人が飢えに苦しんだ。井戸が涸れ、小麦も育たず、栄養失調と感染症が、子どもたちの命を次々と奪っていく。村で暮らせなくなった人々は日雇い仕事を求めて都市へ流れ、日銭を稼ぐため武器を取り傭兵になる者も続出した。

「きれいな水さえあれば、病気の8割はなくなる。病気は後で治せるから、まず水を、食料を」。抗生物質より水を。小柄な医師の中村とPMSが、自らツルハシを持って井戸掘りに汗を流す日々が始まった。

自衛隊派遣は有害無益

2001年9月11日、アメリカ・ニューヨークで同時多発テロが起きる。対テロ戦争と称してアメリカとその同盟国は、「テロ事件の首謀者をかくまっている」としてアフガニスタン攻撃を開始する。

このとき、日本もアメリカを支持し、自衛隊の海外派遣が取りざたされるようになった。これまで政治的発言を控えてきた中村は急遽帰国。国会参考人招致に応じ「恐れるべきは飢餓であって、自衛隊の派遣は有害無益」「『自由と民主主義』は今、テロ報復で大規模な殺戮を展開しようとしている」と主張した。

さらに日本中を回ってアフガニスタンの干ばつ被害を訴え、一カ月で2億円の寄付を集めた。

しかし干ばつに加え、空爆によってアフガニスタンの危機はさらに深まった。中村たちは「ペシャワール会」に集まった寄付金で大量の食料を買い付け、人々に支給することで27万人の命を支えた。「空疎な主義主張の衝突や憶測の正否、時流に流されやすい世論からは距離を置き、何かをしたいという日本人の善意を食糧配給につなげた」

2002年、米軍の攻撃によってアフガニスタンの首都カブールが陥落。難民の帰還が始まったものの、故郷に水はなく、緑は育たず、とても暮らしていけない。2000年の大干ばつ以来、660カ所以上の井戸を掘り続けた中村たちは、さらに農業用水路建設を宣言する。その「目的はただひとつ、自分たちで食べていけるようにすること」。

7000メートル級の山々の氷河を源流とする大河クナール川から水を引いて、14キロの用水路を建設し、3000ヘクタールの田畑を潤すという「緑の大地計画」発足。これに対して医療を専門とするスタッフからは不安の声が上がったが、中村の信念は揺らがなかった。中村はいちから土木工学を学び、自ら設計図を引いた。そして病院は古参の医療スタッフに任せ、おのれの覚悟を示すように白衣を脱ぎ、現場の先頭に立った。

平和とは人間と自然が折り合うこと

2003年、用水路の建設工事が始まった。重機も資材もないなかで、地元の人々が自分たちで維持管理できるよう、身近にある石を利用した工法が採用された。生活のために傭兵やゲリラになっていた農民たちは武器をシャベルに持ち替え工事に参加した。

だがクナール川の水の力は想像を遙かにしのぐ強さで、工事は難航した。

「水源事業を通して、自然と人間との関わりが大きなテーマとなった。『河川』とつきあうことは決してのどかなものではないと思い知った……平和とは決して人間同士だけの問題でなく、自然との関わり方に深く依拠していることは確かである」

工事現場の上空をアメリカ軍機が飛び、機銃掃射を受けることもあった。

「彼らは殺すために空を飛び、われわれは生きるために地面を掘る。彼らはいかめしい重装備、われわれはほこりだらけのシャツ一枚だ。彼らには分からぬ幸せと喜びが地上にはある」

用水路へ水を導く堰を作ろうにもクナール川の流れは激しく、積み上げた土砂はあっという間に流されてしまう。そこで中村は故郷福岡の山田堰にヒントを求めた。江戸時代、暴れ川と言われた筑後川に設けられた山田堰は、200年以上にわたって用水路に水を注ぎ、九州の穀倉地帯、筑後平野を潤してきた。

山田堰は川の流れに対して斜めに巨石を並べることで、急流を制御している。その江戸時代の知恵をヒントに、クナール川にも斜めに伸びた堰を作ることで難局を乗り切り、ついに2007年、用水路は当初の計画の13キロに到達した。「20年間を振り返って、医者の自分が何でこんなことをしているのかと思うとおかしくもあるが、それ以上の喜びがある」

真珠を意味する言葉を取って「マルワリード用水路」と名付けられた用水路は、さらに着々と伸びていった。広漠とした月面のようだった地が緑地となり、麦は実り、植林によって防砂林もできた。それにより用水路流域に15万人が帰農、モスクが建設され、子どもたちの学びの場ともなった。

2009年、マルワリード用水路は取水口より約25km先の最終地点ガンベリ砂漠に到達。ところが今度は大洪水に見舞われた。クナール川は氾濫し水門は破壊され、用水路は土砂で埋まり、長年の経験や実績は一瞬で振り出しに戻った。この大災害から中村が学んだのは「主役は人ではなく、大自然である。人はそのおこぼれに与って慎ましい生を得ているに過ぎない」という自然の摂理。中村たちは再び立ち上がり、自然と折り合う堰のあり方を探りつつ、ひたすら改修に取り組んだ。

「私たちは対テロ戦争などと言うおぞましい戦列には加わりません。水が善人悪人を区別しないように、誰とでも協力し世界がどうなろうと他所に逃れようにない人々が人間らしく生きられるよう、ここで力を尽くします」

2019年、総延長27キロとなったマルワリード用水路と9つの堰が完成し、1万6500ヘクタールの農地に水が注がれた。流域の村では酪農が復活し、チーズ作りが再開した。サトウキビも育ち、地元の人々が大好きな黒砂糖の生産も始まった。出稼ぎに出ていた男たちも村に戻り、家族そろって自給自足の暮らしが出来るようになった。中村やPMSの灌漑事業は、アフガニスタン65万人の命を支えるまでになった。

しかし2019年12月4日、中村はいつものようにジャララバードの宿舎を出て作業現場に向かう途中、何者かに銃撃され、アフガニスタン人5人とともに凶弾に倒れる。享年73。中村の遺志は現地でも日本でも受け継がれ、多くの人々の命と暮らしを支え続けている。

映画上映後には、「ペシャワール会」の山下さんより、中村医師亡き後の現地の様子、会の活動などについて報告があった。

事件後も、灌漑された土地にはレモン、オレンジ、スイカなどが栽培され、市場にも出荷されて人々の生活の糧となっているという。現地の人々によって、医療、灌漑、農業事業が着実に継続されている様子が、多数の写真とともに紹介された。

また現地でも新型コロナウイルスが蔓延し、医療スタッフは感染予防のための衛生指導にも尽力しているという。「議論でなく、実行あるのみ」「大義のためでなく、目の前の困っている人を助ける」という中村医師の実践が、着実に根付いていることがうかがえた。

*

『荒野に希望の灯をともす ~医師・中村哲の35年間の実践と思索~』

企画:ペシャワール会・PMS/制作:日本電波ニュース社

▶購入はこちらから◀