マガジン9で「映画から考える3・11」を連載してくださった物書きユニット・ウネリウネラのウネリこと牧内昇平さんによる寄稿です。

《あの日は中学校の卒業式でした。

友だちと「これで最後なんだねー」と何気ない会話をして、部活の後輩や友だちとデジカメで写真をたくさん撮りました。そのとき、少し雪が降っていたような気がします。》

記者は人の話を聞くのが仕事だけれど、こんなに必死になって人の話に耳を傾けたのは、久しぶりかもしれない。プライバシー保護のため、東京地裁103号法廷の中央はパーテーションで仕切られている。その仕切りの奥から、原告の方の声が聞こえてくる。

《3月16日は高校の合格発表でした。

地震の影響で電車が止まっていたので中学校で合格発表を聞きました。歩いて学校に行き、発表を聞いた後、友だちと昇降口の外でずっと立ち話をして、歩いて自宅に戻りましたが、その日、放射線量がとても高かったことを私は全く知りませんでした。》

「311子ども甲状腺がん裁判」。東電福島第一原発の事故による放射線被ばくで甲状腺がんになったとして、当時福島県内に住んでいた原告6人が東電を訴えた。6人は当時6歳~16歳の子どもだった。11年がたち、今は17歳~28歳になっている。全員が手術で甲状腺を切除している。2人は「片葉」(左右にある甲状腺の半分)を摘出、残り4人は「全摘」した。

今年1月に提訴。この日(5月26日)が第1回目の口頭弁論だった。

午後2時の開廷から約1時間後、弁護士たちによる訴えがすべて終わったあと、原告による意見陳述は始まった。その声が聞こえてきた瞬間、法廷の空気はぴんと張りつめた。目を閉じてうなずきながら聞く人、必死にメモをとる人。緊張が高まる。

それまで、法廷にはどこか淀んだ空気が流れていたのだ。その空気を作り出していたのは東電側の弁護士たちだろう。のらりくらりとした対応だった。たとえば開廷直後、原告側の井戸謙一弁護士との間でこんな応酬があった。

井戸氏「答弁書には『100ミリシーベルト以下では健康リスクの上昇は認められない』と書いていますが、この100ミリとは実効線量のことですか? それとも等価線量のことですか?」

東電側「書面に記載した通りです。そこに書いてあることに異論があれば、そういうご主張をされればいいと思います」

全身への影響を表す「実効線量」か、臓器ごとの「等価線量」か。議論の基本のところが相手に伝わっていないなら、法廷ではっきり言えばいいのに、東電側弁護士はなぜか答えない。

しかし、そんな態度は原告本人たちの前では通用しなかった。原告が話しはじめると、東電側の弁護士たちも、悄然として耳を傾けた。

《甲状腺がんは県民健康調査で見つかりました。この時の記憶は今でも鮮明に覚えています。その日は、新しい服とサンダルを履いて、母の運転で、検査会場に向かいました。》

《首にエコーを当てた医師の顔が一瞬曇ったように見えたのは気のせいだったのか。検査は念入りでした。私の後に呼ばれた人は、すでに検査が終わっていました。母に「あなただけ時間がかかったね」と言われ、「もしかして、がんがあるかもね」と冗談めかしながら会場を後にしました。この時はまさか、精密検査が必要になるとは思いませんでした。》

精密検査。ひと言で書けばそれまでだが、それは大変な検査なのだということを、傍聴に来た人たちは知っている。意見陳述の前に、原告側の熊澤美帆弁護士が法廷で解説していたからだ。「穿刺吸引細胞診」という。麻酔なしでのど元に注射針を刺し、細胞を吸い取る。その細胞を検査して良性か悪性かを判断する。熊澤氏はその模様をビデオで流した。医師が患者ののど元に、二度三度と、針を刺していた。

このつらい検査の結果、がんは見つかった。

《医師は甲状腺がんとは言わず、遠回しに「手術が必要」と説明しました。その時、「手術しないと23歳までしか生きられない」と言われたことがショックで今でも忘れられません。》

手術は、今でも夢で思い出すほど、苦しい経験だった。しかし、それで終わりにはならなかった。

《大学に入った後、初めての定期検診で再発が見つかって、大学をやめざるをえませんでした。「治っていなかったんだ」「しかも肺にも転移しているんだ」。とてもやりきれない気持ちでした。「治らなかった、悔しい」。この気持ちをどこにぶつけていいかわかりませんでした。「今度こそ、あまり長くは生きられないかもしれない」、そう思い詰めました。》

「治らなかった、悔しい」。そう言ったところで、原告の方は少し声をつまらせた。鼻をすするような音も聞こえる。それでも、陳述が止まることはなかった。声がかすれて聞き取れなくなることもなかった。この人は強い、と思った。傍聴席ではもう、みんなボロボロ涙を流していた。

《手術跡について、自殺未遂でもしたのかと心無い言葉を言われたことがあります。自分でも思ってもみなかったことを言われてとてもショックを受けました。手術跡は一生消えません。それからは常に、傷が隠れる服を選ぶようになりました。》

この裁判の争点は初めから一つに絞られている。原発事故が起きたのは事実。6人が甲状腺がんになったのも事実。あとは、がんの原因が事故による放射線被ばくなのかどうか。被ばくとがん発症との「因果関係」が唯一最大の争点である。

しかし、「因果関係」ならもうすでにはっきりしているのではないだろうか。原告側の弁護士たちの話を聞いていると、そう思えてくる。

小児甲状腺がんの第一のリスクが放射線被ばくであることは明確になっている。しかもこの病気は本来、年間で100万人に1人か2人の希少なものだという。それが原発事故後の福島でどのくらい発生しているのか。

原告側の田辺保雄弁護士は法廷で、「福島県県民健康調査」の結果を示した。調査項目の一つに甲状腺検査がある。2011年当時県内に住み、18歳以下だった38万人が対象だ。この調査では、11年間で300人近くの人にがんが見つかっている。

100万人に1人か2人のはずの病気が、なぜこんなに多く発生しているのか?

福島での発生数については、大規模検査で治療を必要としないがんを見つけた「過剰診断」であるという声が一部にある。しかし、田辺氏は「ほとんどの手術を執刀した福島県立医大の鈴木眞一教授自身が、過剰診断論を明確に否定しています」と語った。原発事故以来、福島県は「事故による被ばくの健康影響は少ない」とアピールし続けてきた。その福島県の医大の教授が、こう言っているのだ。

この状況で被ばく以外の理由が考えつくだろうか?

「私の説明は簡単ですので、どうか書面ではなく私の目を見て聞いていてください」

原告側、中野宏典弁護士は3人の裁判官にこう語りかけた。身振り手振りをまじえて話す。

「スイッチを押したら電気がつく。もう一度押したら電気が消える。スイッチを押さなければ電気はつかない。電気がつくメカニズムが分からない子どもであっても、この因果関係は分かります。そのような常識的判断から出発してほしいと思います」

原告の陳述に戻る。

《病気になってから、将来の夢よりも、治療を最優先してきました。治療で大学も、将来の仕事につなげようとしていた勉強も、楽しみにしていたコンサートも行けなくなり、全部諦めてしまいました。》

《でも、本当は大学をやめたくなかった。卒業したかった。大学を卒業して、自分の得意な分野で就職して働いてみたかった。新卒で「就活」をしてみたかった。友だちと「就活どうだった?」とか、たわいもない会話をしたりして、大学生活を送ってみたかった。今では、それは叶わぬ夢になってしまいましたが、どうしても諦めきれません。》

この原稿を書いている今でも、原告の声音をはっきり思い出せる。やわらかくて、丁寧で。私は福島に住んで2年余り。数は少ないが、同じ年ごろの人たちと話したことがある。その人たちと同じ声をしている。

私事になるが、この日の朝福島を出発する前、私はパートナーのウネラと、お世話になっている福島市内の知人を訪ねていた。原発事故が起きた時、小さなお子さんを育てていたご夫妻だ。「このあと東京に行って裁判を取材してくる」と言ったら、「午後2時開廷ですよね」と、裁判の成り行きにとても関心を持っていた。

「3月16日に高校の合格発表があったんですよね。私たちは怖くて、子どもには『おうちから一歩も出ないで』って話していました。そうしたら窓の外を子どもたちが傘をさして、高校の合格発表を見に行っていたんです。『大丈夫かしら』とずっと心配していて……。それがこんなことになってしまって……」

私は勝手に、このご夫妻に送り出されたような気持ちになって、東京行きの新幹線に乗った。ご夫妻の声が、パーテーション越しに聞こえる原告の方の声とも折り重なるような気がした。

《一緒に中学や高校を卒業した友だちは、もう大学を卒業し、就職をして、安定した生活を送っています。そんな友だちをどうしても羨望の眼差しでみてしまう。友だちを妬んだりはしたくないのに、そういう感情が生まれてしまうのが、辛い。》

ここのところで、原告の方はもう一度声を詰まらせた。私は心の中で声援を送ることしかできなかった。意見陳述は約20分続いた。最後はこういう言葉だった。

《もとの身体に戻りたい。そう、どんなに願っても、もう戻ることはできません。この裁判を通じて、甲状腺がん患者に対する補償が実現することを願います。》

原告側の井戸謙一弁護士が立ち上がる。

「裁判長、原告側は6人全員の意見陳述の機会を求めます。きょう陳述を行った原告は6人の代表ではありません。皆さん、一人ひとり置かれた状況は違います。そのことを裁判官には早期に分かっていただきたい」

裁判長は被告側代理人に意見を求めた。東電側の弁護士が慎重に意見を述べる。

「(原告本人の意見陳述よりも)争点の整理が必要です。それを優先してほしいという考えではありますが……、意見陳述については裁判長のご判断にお任せします」

閉廷後の記者会見で、井戸氏はこう話した。

「裁判所は毎回原告の意見陳述をすることには当初から消極的でした。被告代理人も反対でした。今日も明確に『反対』と言うかと思ったら、原告の意見陳述を聞いた直後でしたから、その迫力、うったえる力が大きかったので、被告代理人は『反対』とまでは言えなかったんだと私は受け止めました」

原告の声が、東電側弁護士の耳にも届いたのか?

私はそう信じたい。東電側の弁護士も結局は一人の人間である。一人の人間としてこの日の意見陳述を聞けば、心を動かされない者はいないはずだ。そして、この声がもっと多くの人に届けば、裁判を始めてから原告たちが浴びているという、全く正当化できない誹謗中傷など生まれる余地がない。私はそう信じている。

原告側の大河陽子弁護士が、この日意見陳述を行った原告の方の感想を記者団に伝えた。

「自分の伝えたいことは伝えることができたと思います。意見陳述の機会をもらえたことで、自分の言葉で裁判官に直接会って、意見を聞いてもらえて、よかったと思います」

*

次回の口頭弁論は9月7日午後2時に予定された。原告側によると、この日の傍聴希望者は200人を超えた。それに対して一般傍聴席は二十数席だった。この裁判は一般の関心を集めている。東京地裁はなるべく広い法廷を確保して、多くの人に傍聴の機会を与えてほしい。

(ウネリウネラ・牧内昇平)

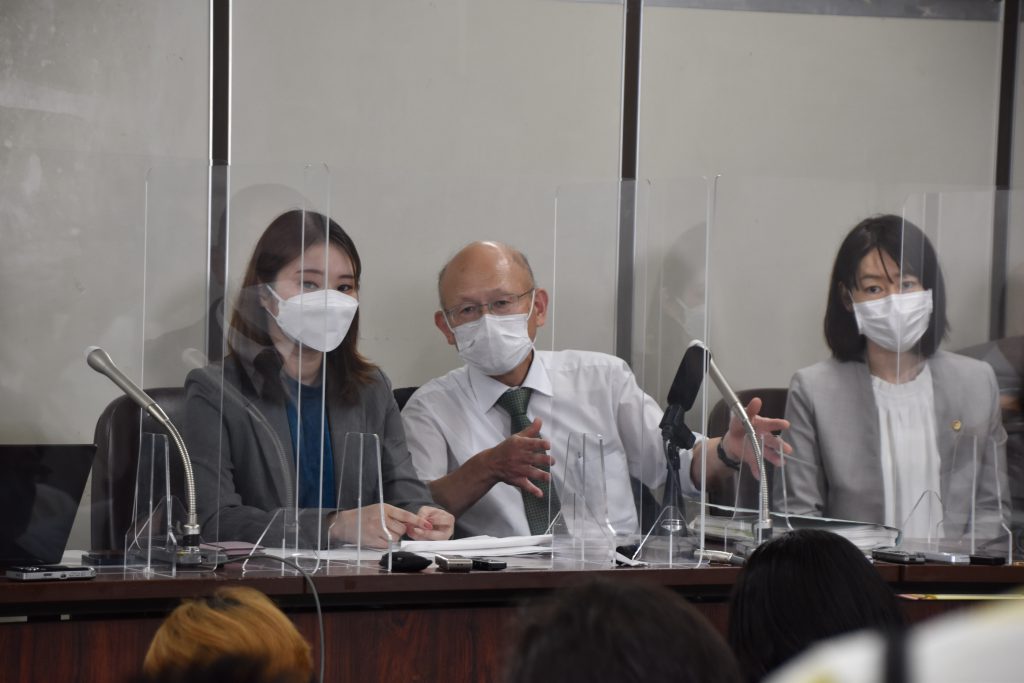

第1回口頭弁論の終了後、記者会見を行う弁護団。中央が井戸謙一弁護団長=5月26日、東京都千代田区、牧内昇平撮影

東京地裁前で横断幕をかかげる支援者たち=5月26日、東京都千代田区、牧内昇平撮影

別会場で開かれた報告集会にも多くの人が参加した=5月26日、東京都千代田区、牧内昇平撮影