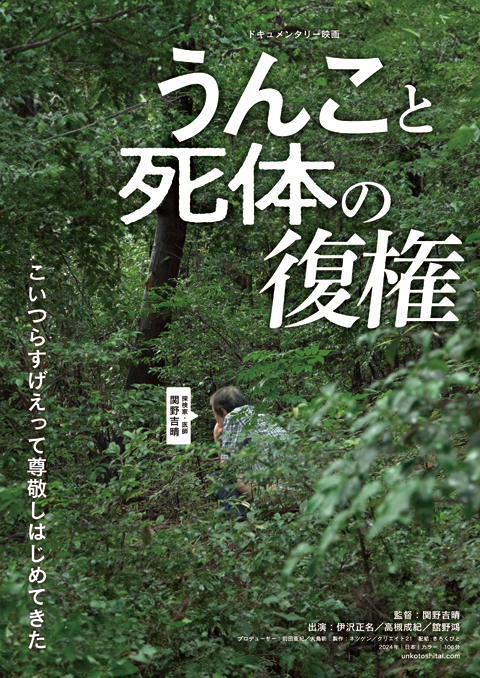

『うんこと死体の復権』に見る生命の循環

先日、ドキュメンタリー映画『うんこと死体の復権』を見た。

この作品の主要人物は3人。まずは伊沢正名である。自ら山林を買って、そこで野糞を続けること50年。漫然と用を足すのではない。場所を決め、終わったら、土に埋め、日付を書いた木札をさしておく。それから数日から1週間の後に戻って土を掘り起こすと、そこにはウジやセンチコガネがいて、せっせと人間の排泄物を食べている。さらに時が経てば、排泄物はあとかたもなく消え、ミミズも現れ、滋養豊かな土となり、植物が芽を出すまでになる。伊沢は野糞をするエリアとしていないエリアを分けておき、していないエリアで用を足し、その分解の遅さを発見する。立派なエビデンスだ。伊沢の仲間たちも野糞をする。監督の関野吉晴も、だ。そしてお互いに自分の身から出たものを批評し合う。唐揚げのような脂っこいものを食べていると、分解は遅く、いい土にならないなど。はじめはやや引き気味にスクリーンを見ていた私たちも、陽気にうんこのことで盛り上がる人たちを見て笑ってしまう。

続いては高槻成紀である。都市近郊の緑地での動物、鳥類、植物を媒介にした食物の連鎖を研究している生態学者だ。雑食のたぬきの糞にある植物の種子を鳥が食べて、それを排泄することで、植物の生きる範囲を広げる。高槻は「糞は情報の宝庫だ」というが、彼が活動しているフィールドの玉川上水は宅地造成によって狭められ、途中を区切って道路を通す計画も進行中だ。緑が区切られることによる生態系への影響は計り知れない。

最後は舘野鴻である。絵本作家の彼は、実験に使われたマウスの死体を、箱のなかに盛った土の上に置き、針金で覆って雑木林に放置して定期的に観察する。死体にはウジやセンチコガネが食いついているほか、「ダースベイダーのような」(舘野)キボシマルウンカもいる。

映画では、鹿の死体が動物や鳥、虫に食べられて、最後はきれいさっぱり土に返っていくまでの数枚の写真が示される。それを見て、『オオカミを放つ』という本を思い出した。日本では約100年前、牧畜の捕食被害を防ぐためとして、オオカミは一頭残らず駆除された。そのオオカミを再び野に放てと同書は提唱する。鹿、ニホンザル、イノシシなど異常繁殖する動物を捕食し、農地の獣害を防ぐだけではない。オオカミの食い散らかしが、他の生き物の餌となり、その生き物もやがて土に返って植物の栄養となり、複雑で豊な生態系を回復させるのだ。舘野はその循環に人間も入れて考える。現代では人間が死ぬと、高温で焼き尽くされて灰となり、骨と二酸化炭素に化けるだけだ。それを土葬に戻せば、自分は他の生き物の養分となる。すなわち、命は失われるのではなく、移っていく。そう考えると死はおそれるものではないと舘野はいうのである。

新たな死生観を得るような映画だった。

『PERFECT DAYS』にみるSDGs

都市に住んでいる人間に野糞生活はできないが、排泄するという行為にもっと目を向けたいと思う人には、昨年公開された映画『PERFECT DAYS』がおすすめだ。主人公は中年男性のトイレ清掃員。毎朝、決まった時間に起きて、布団を畳み、顔を洗って歯を磨く。アパートの前にある自動販売機で缶コーヒーを買うと、軽ワゴン車に乗り込み、カーステレオに入れたカセットテープで60年代のロックを流しながら現場に向かう。そして公衆トイレを入念に掃除した後は銭湯へ。湯上りには駅のガード下の飲み屋で食事を兼ねてチューハイを一杯。帰宅後は布団のなかで文庫本をしばらく読んでから就寝――というのが彼の1日のサイクルだ。監督のヴィム・ヴェンダースはシンプルな物語のタイトルをこう名付けた。『PERFECT DAYS』。主人公を演じた役所広司がカンヌ映画祭で主演男優賞を受賞したことも手伝って、日本でも共感が広がり、静かにロングランした。

役所広司が毎日せっせと磨くトイレはどれも斬新なデザインである。それらは「THE TOKYO TOILET プロジェクト」の対象である渋谷区内の17の公衆トイレのうちのいくつかであり、いずれも著名な建築家やクリエイターの設計による。同プロジェクトの出資者はファーストリテイリングの取締役である柳井康治氏。公衆トイレは誰にとっても重要な場所であるにもかかわらず、人々が(とくに女性は)避けて通るような存在になっている。この状況を見直すことで、まちは変わるのではないか。そんな期待を込めて始まったプロジェクトだ。

公衆トイレの一番の難しさは維持管理である。利用者が不特定多数ゆえに、マナーの悪さにメンテンナンスの速度がなかなか追いつかない。そこで柳井氏は、公衆トイレの衛生管理の大切さを多くの人に知ってもらおうと、トイレ清掃員を主人公にした物語をつくり、自身が好きなヴィム・ヴェンダース監督に直接オファーしたのであった。

トイレは誰もが安心して使える空間であるべきだ。一般社団法人日本トイレ協会編著『SDGsとトイレ 地球にやさしく、誰もが使えるために』(柏書房)によると、トイレを利用する権利の中核となるのは、「尊厳が十分に確保され、プライバシーが的確に保証されなければならないという原則である」という。衛生面の整備は当然のこと。水の不潔さと、適切に行われていないし尿処理は、「コレラ」などの感染病発生の原因となる。衛生的なトイレの設備の不備による経済損失は、2015年時点で推定22億円に上ったという(株式会社LIXILがオックスフォードエコノミクスという組織と共同で実施した調査)。

地球に存在する水のうち、実際に人が使用できる水は全体の0.01%と言われている。技術が進歩したとはいえ、現在、大便1回につき水洗トイレで使用する水の量は3.8ℓ。ペットボトル1本分だ。水洗トイレが普及を続けるなか、節水は喫緊の課題となっている。

そこでヒントになるのは18世紀の江戸時代だ。当時、100万人の人口を誇った世界一の大都会では、し尿は近郊の農民が集めて、運搬船で農地へ運んでいた。し尿は有価物として扱われるので、河川は汚染されることはなく、汲み取る農家は対価として金銭や作物で支払った。「し尿を『汚物』ではなく『資源』として扱い、その仕事が多数の雇用を生み、都市の清潔の保持に多大なる貢献をしていた」江戸では循環型経済が成り立っていたという。

しかるに、うんこと死体は、トイレを通して、SDGsにつながっていくのであった。

(芳地隆之)