「すべて国民は、法の下に平等」――憲法14条に書かれたこの言葉は、差別を禁じる基本原則です。人種や性別だけでなく、障害のある人への差別も、当然そこに含まれると考えられています。障害者が、地域でふつうに暮らし、学び、働くことのできる社会にするためには何が必要でしょうか。その一つの答えが、障害者差別解消法にある「合理的配慮」です。民間事業者にこの合理的配慮が義務づけられて1年がたちました。そもそも合理的配慮とは何か? 義務化で変わったことは? 障害者の権利保護と社会参加の機会平等を目指す国際 NGO「DPI日本会議」の崔栄繁(さい・たかのり)さんと、自立生活センターSTEPえどがわの今村登さんにじっくり話を聞きました。

「合理的配慮」は社会のあり方を変えていく

――2016年に施行された障害者差別解消法では、行政機関に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害者の求めに応じて「合理的配慮」をすることを義務づけています。2024年4月以降は民間事業者もこの法律の対象になりました。改めて、合理的配慮とはどのようなものなのか、教えていただけますか。

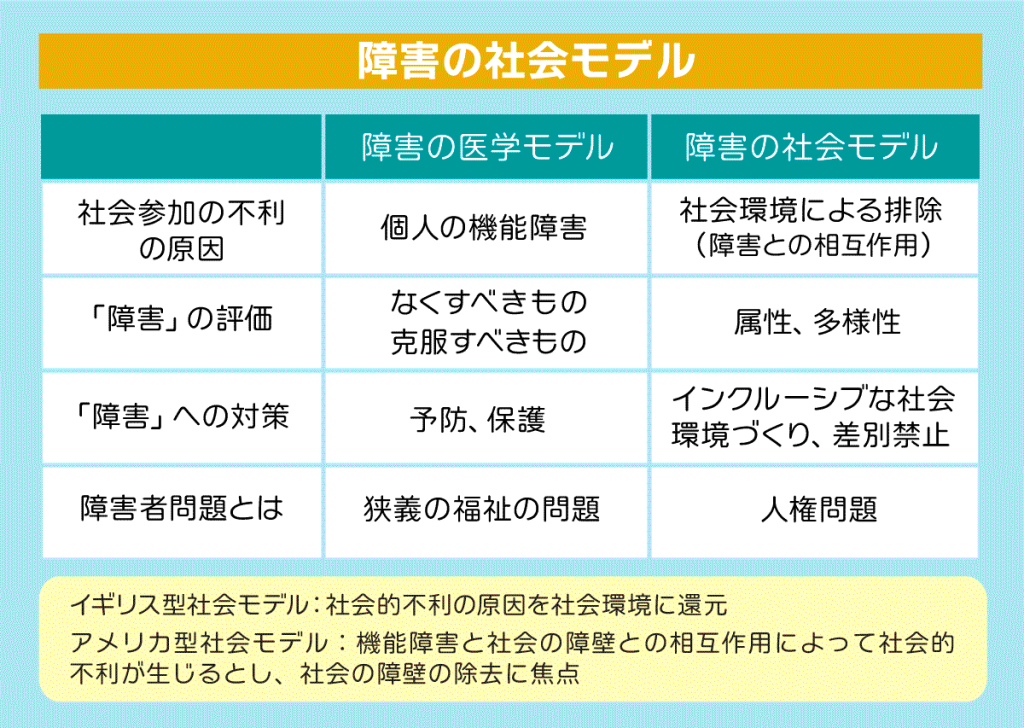

崔 まずは障害に対する主な二つの考え方、「医学モデル」と「社会モデル」の違いを理解するといいでしょう。そうすると「平等」や「合理的配慮」の概念がわかりやすくなります。

障害は、目が見えないとか、耳が聞こえないとか、あるいは歩けない、知的障害、精神障害などさまざまですよね。そうした障害を理由に、社会生活を送るうえで制限があったり、不利になったりすることを「社会参加の不利」と言いますが、その原因をどう見るかという点が、医学モデルと社会モデルとではまったく異なります。

例えば、私が今村さんを「今日は飲みに行こう」と誘って、安くて美味しいけれど2階にあって階段しかない居酒屋を選んだとしましょう。今村さんは車いすユーザーなので、その居酒屋には行けない。医学モデルなら「今村さんの障害が原因」とされます。障害はなくすべきもの、克服すべきものとする考え方だからです。「訓練して上れるようになりましょう」という話になるわけです。実際、昔は障害者が延々と歩行などを訓練させられることがよくありました。

一方、社会モデルはまったく違います。「エレベーターがない環境が、障害者の社会参加を妨げている」と考えるんです。だから対策としても「本人に訓練させる」のではなく、インクルーシブな社会環境作りや、差別禁止を求めます。バリアフリーの推進とか、必要な情報が伝わる環境整備とか。障害者差別解消法の合理的配慮もその一つです。

――障害者差別解消法の根底に、社会モデルがあるということですか?

崔 そうです。法規範としては、すでに社会モデルがベースになっていると考えて間違いありません。2006年に国連で採択された「障害者権利条約」(※)の基礎にあるのも社会モデルの考え方です。

ただ、実際の社会はまだまだ「医学モデル寄り」になっていますね。特に教育や医療の分野では、依然として「障害は克服すべきもの」「訓練してできるようになりましょう」という発想が根強く残っています。

※障害者権利条約(CRPD):障害者の権利と尊厳を保障するための国際条約。差別の禁止や合理的配慮の提供、インクルーシブ教育の推進などが定められている。2006年に国連総会で採択され、日本は2014年に批准。2025年1月現在、191の国と地域が批准している

障害の有無によって「分けない」ことが重要

――障害に対する考え方が、根本から変わらなくてはならないですね。

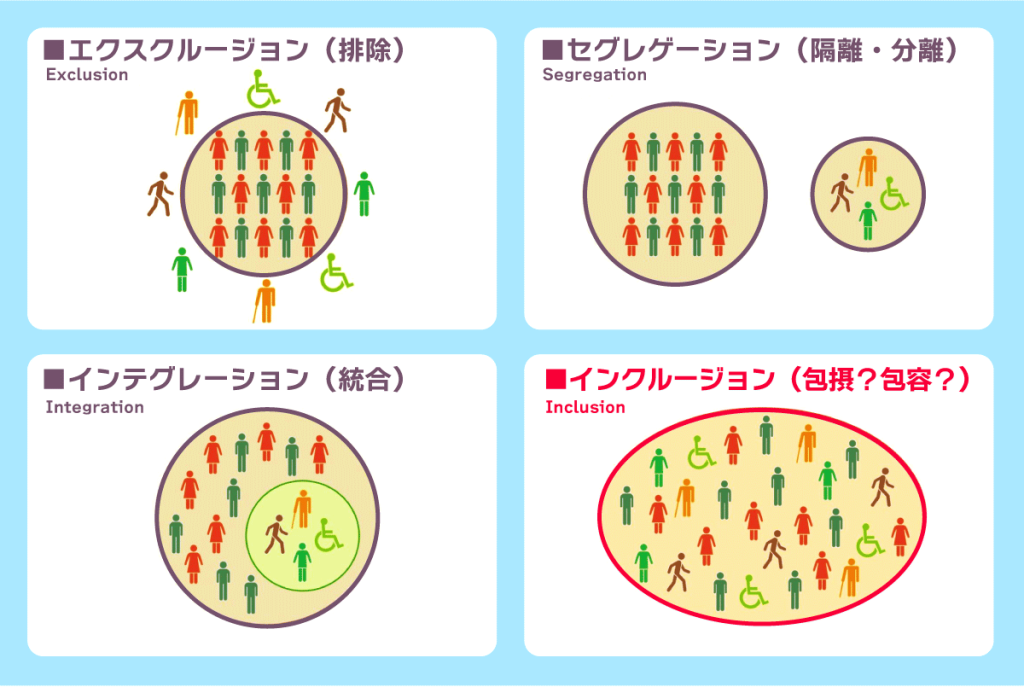

崔 社会モデルと関連して「インクルージョン」について理解しておくことも大切です。下の図は、10年ほど前にフランス政府が作成したものです。「エクスクルージョン(排除)」「セグレゲーション(隔離・分離)」「インテグレーション(統合)」「インクルージョン(包摂・包容)」の4つが示されています。このうち「エクスクルージョン」(左上)では、円の中に男女の健常者が整然と並んでいて、障害者は排除されています。少し前まで、こうした社会のあり方が普通にまかり通っていました。

LES AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap: un défi,une nécessité (2014, p24)の図を基に一木玲子氏作成(2015. 9.20)の図表から編集部で作成

次に、仲間外れにされた障害者だけを健常者とは別の空間に集めたのが「セグレゲーション」(右上)です。これは今でもよく見られますね。障害者の入所施設や、特別支援学校などがその例です。2016年に19人の知的障害者が殺害された「津久井やまゆり園」の事件は、障害者だけが暮らしている施設で起きました。

左下の「インテグレーション」は、障害者も社会の中に含めるあり方を示しています。ただし、よく見るとベースは障害のない人たちで、「健常者と同じようなことができれば、障害者も一緒にいてもいいですよ」という考え方です。特別支援学級もそうですよね。基本は通常学級と分けられていて、行事や授業によっては一緒にする。あくまでも健常者に合わせられるかどうかが基準という条件付きなんです。

「インクルージョン」(右下)は、これらとはまったく違います。障害のある人もない人も、最初から同じ場所で、同じコミュニティの一員として暮らすという発想です。簡単に言えば「ごちゃまぜ」で、障害の有無で「分けない」というところが重要なのです。障害者差別解消法の基本方針には、「障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現に資すること」と目的が書かれています。つまり、インクルーシブな社会をつくることを目指した法律なんです。

「すみません」「ありがとう」。障害者は10倍言っている

――今回合理的配慮が義務づけられた「民間事業者」とは、営利・非営利、個人・法人を問わず、「同じサービスなどを反復継続する意思を持って行う者」とされています。小さな小売店や飲食店、オンライン講座の配信などをする事業者、マガ9のような非営利団体も含まれますが、「合理的配慮」といわれてもなかなかイメージが湧かないという事業者も多そうです。

崔 例えば、買い物に行く、映画を観に行く、野球を観戦する――そんな日常の場面で、障害のある人も、ない人と同じように一緒に楽しめているか? と考えてみてください。まだまだ日本社会には課題がたくさんあることが見えてきます。

たしかに、エレベーターやスロープの設置などは進んだかもしれません。でも障害者やその家族は「すみません」「ありがとうございます」という言葉を、健常者の10倍くらい言いながら暮らしています。普通に日常生活を送りたいだけなのに、周囲に頭を下げて配慮を求めなければならない。社会の構造がそうさせてしまっているんです。

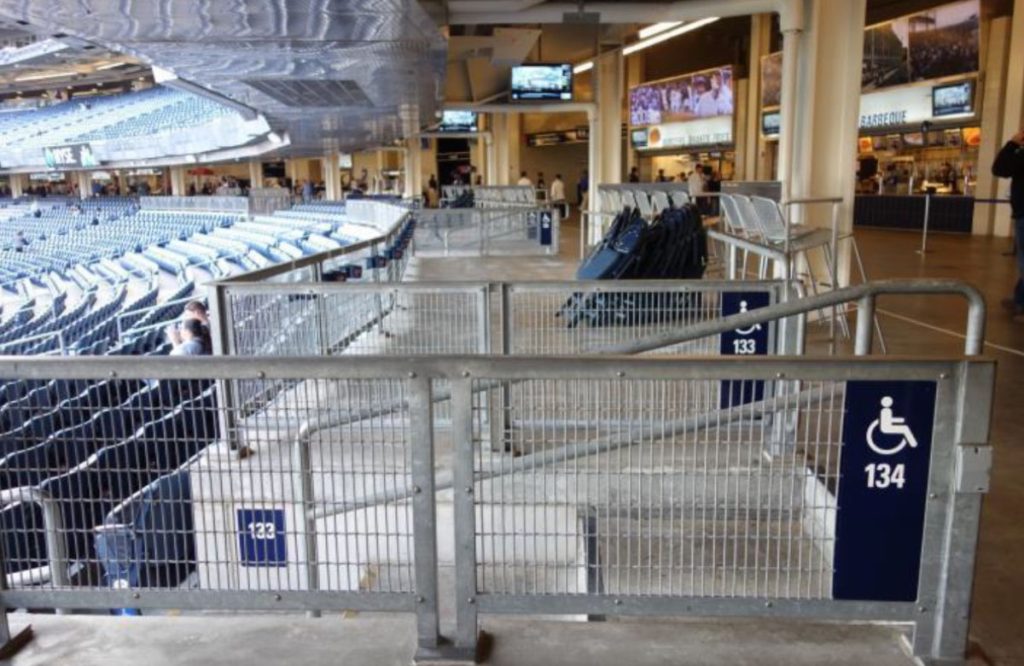

アメリカでは、1990年代に障害者差別禁止法(ADA)が制定されているので、合理的配慮の蓄積が進んでいます。例えば、米ニューヨークにある野球場のヤンキー・スタジアムは約5万3000席で、そのうち車いすのエリアが65ヵ所、500席もあり、WEBから好きな席を予約できます。しかも、車いすエリアは少し高い場所にあるんです。なぜだかわかりますか? 人間は興奮すると立ち上がるでしょう。前の人が立ち上がっても試合の様子が見えなくならないように配慮しているのです。

一方、日本の東京ドームは約4万4000席で規模はそれほど変わりませんが、車いす席は約30席で、座席の指定はできません。合理的配慮というのは、こうした社会の構造を変えるために必要なわけです。

ニューヨークのヤンキー・スタジアムにある車いす席。佐藤聡(DPI日本会議)撮影

――事業者側は、障害者がどんな配慮を求めているか知る必要がありますね。

崔 同じ身体障害者でも車いすに乗っている人もいれば、杖をついている人もいる。視覚障害や聴覚障害、見た目では分かりにくい障害のある人もいて、非常に個別性が高いわけです。差別解消法の基本方針には「代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて」決める、と書かれています。その人にどのような配慮が必要か聞いて、事業者側は「うちは対応できない」「前例がない」などと断るのではなく、具体的場面の状況に応じて、どんな対応ができるか判断してくださいということです。

例えば、清掃の仕事をしている知的障害者の話です。もともとは「1人1フロア」を担当するルールでしたが、1人では不安が強く、難しい状況でした。そこで、事業者側は「2人で2フロア」を担当するかたちに変更したのです。すると不安が軽減され、ミスも減ったというんですね。これも立派な合理的配慮です。

もちろん、事業者側にできないことだってあります。例えば、お客さんとして来た視覚障害者から「手話通訳をしてください」と言われても、すぐに対応できない事業者は多いでしょう。そのように「過重な負担」になる場合は、筆談にするなどほかにできることを探しましょう。

現時点における一例としては、

・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高いところに陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮

・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮

・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」より

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html

合理的配慮の「過剰な負担」はどう判断する?

――「過剰な負担」かどうか、どのように判断するのでしょうか?

崔 例えば、飲食店で「食事介助をしてほしい」と求められた場合、飲食店は食事介助を通常の業務として提供していないわけですよ。それは過剰な負担と判断できます。でも、「箸を取ってください」「車いすで座りやすい席にしてほしい」といった要望に応えることは通常の業務範囲ですよね。

あるいは、オンライン講座の配信事業者に、ある障害者が「内容の理解が難しいので、対面で個別指導してほしい」といった場合。事業者側にはそのための人員体制はないでしょうから、当然それは断ることが可能だと判断できます。

また、小売店で視覚障害者が店員に対し「店内を付き添って買い物補助をしてほしい」といった場合、店員が1人しかいなくてほかにもお客さんがたくさんいる時には断ってもやむを得ません。だけど代わりに店員が買いたいものをリストに書き留めて、あとで準備するといった対応はできるかもしれない。最初から断るのではなく、どんな対応ならできるかを考える。それが「建設的対話」です。

――建設的対話をすることで、どう対応するかが見えてきますね。

崔 そうですね。私たちDPI日本会議の事務所でも、精神障害のある女性スタッフが「ちょっと休める場所がほしい」と言うので、一角にパーテーションを立てて簡易ベッドを置きました。こういう空間があることで、彼女は安心して仕事ができるわけです。

ここは彼女専用というわけではなく、ほかのスタッフも時々15分とか20分くらい休憩しています。すると仕事の能率が上がったと言うんです。合理的配慮をすることで、巡り巡ってみんなが働きやすくなります。

最初は障害者のための「配慮」かもしれませんが、これは文化を変えていくことになるんです。「こうすれば私は仕事がしやすい」「心配が解消される」ということを言える職場環境なら、おのずとハラスメントは起こりにくくなりますし、従業員の定着率も上がる。実は波及効果が大きいんです。

「スロープって何ですか?」から始まる建設的対話

――民間事業者に対する合理的配慮の義務化から1年がたちましたが、何か変化は感じられますか?

今村 正直なところ、いい変化も悪い変化も、まだあまり実感していません。国の障害者差別解消法での義務化以前に、すでに民間事業者も対象に合理的配慮を義務づける障害者差別禁止条例を設置していた自治体がたくさんあります。そうした条例レベルでも「合理的配慮が大変だ」といった事業者側からのハレーションは起きていなかったということもあると思います。ただ、法律として義務化されたことで、障害者差別かどうかを裁判で争うようなことになった時に、前よりは勝てそうな気がします。

崔 まだまだ知られていないんですよね。(株)ミライロの調査では、合理的配慮の提供が民間事業者に対して義務化されたことの認知度は、障害者の間でも4割以下にとどまりました(2024年9月)。障害者本人にも、事業者側にももっと知られる必要があると思います。

今村 そういえば、先日近くに新しくできたビルのレストランに行ったんですよ。ネット予約のときに「1人、電動車いすです」と備考欄に書いたのですが、特に返答がなかったのでそのまま行ったんです。エレベーターでお店のフロアに入るまではよかったのですが、店内に段差がありました。お店の人が「担ぎますよ!」と言ってくれたのですが、私の場合は車いすだけで200kg近くあるわけです。さすがに危険なのでお断りして「スロープはないですか?」と聞きました。そうしたら「スロープってなんですか?」と返されて。

「そうか、スロープ自体を知らないのか」と思って、お店がたまたまDPI日本会議の事務所から近かったので、仲間にスロープを持ってきてもらったんですよ。お店の人に「こういうものがあるといいんですよ」と見せて、合理的配慮のことを話そうと思って。ところが、スロープに乗った瞬間「バキッ」と音がして……。

――ええ!?

今村 見事にスロープが割れてしまったんです。もうそれ以上使うのは危ないので諦めて、合理的配慮の話もできませんでした(笑)。

――大事に至らなくてよかったです。それにしても、新しいビルでも店内に段差があるんですね。

今村 そうなんです。ビルの入り口まではバリアフリーにするように法律で定められていても、テナントの内部までは規制されていません。だから今、「店内の段差も禁止してほしい」「小規模店舗もバリアフリー化の対象にすべきだ」と求めています。でも、既存の店舗を改修するのはかなり大変で、特にテナントの場合はビルのオーナーの許可が必要ですから、ハードルが高い。せめて新築の店舗にはバリアフリーを義務づけてほしいと言っていますが、まだそこまではいたっていません。

崔 経済活動の自由という権利とのバッティングがありますからね。これは少し時間がかかるかもしれません。だからこそ諦めずに、現場で起きていることをちゃんと声にしていくことが大事だと思っています。無理だとか、難しいとかで終わらせず、どうしたらできるかということを建設的に話し合える社会にしていきたいですね。

(その2につづきます)

(構成/越膳綾子 文中写真・資料/DPI日本会議提供)

*

崔栄繁(さい・たかのり/写真左)1966年神奈川県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、韓国のソウル大学大学院に留学(国際法専攻)。1999年にDPI権利擁護センターのスタッフとなり、現在、特定非営利活動法人DPI日本会議議長補佐。日本障害フォーラム(JDF)障害者権利条約に関するパラレルレポート特別委員会委員。1999年からDPI日本会議の事務局員、議長補佐。担当は障害者の権利条約関係、差別禁止法関係、インクルーシブ教育関係、韓国に関する業務など。JDF(日本障害フォーラム)、障害者権利条約パラレルレポート特別委員会委員。2002年より国連の障害者権利条約特別委員会にJDFのスタッフとして参加。2008年から 独立行政法人JETROアジア経済研究所外部委員、2022年から明治大学法学部比較法研究所客員研究員、2024年から東京大学非常勤講師も兼務する。

今村登(いまむら・のぼる/写真右)1964年長野県生まれ。1987年順天堂大学体育学部健康学科卒業後、日産スポーツプラザ(現コナミスポーツ)入社。29歳の時に不慮の事故により頸髄を損傷し、車いすユーザーとなる。2002年特定非営利活動法人自立生活センターSTEPえどがわを設立し、理事長を務める。DPI日本会議事務局次長も兼任し、障害者施策に関する政策提言等を行っている。

●DPI日本会議とは?

DPIとは「Disabled Peoples’ International」(障害者インターナショナル)。障害種別をこえた当事者団体の結集体。国際NGO。世界本部はフランスに設置準備中で、120か国に国内組織がある。DPI日本会議は、全国90団体のネットワークを持つ。障害者が障害のない人と平等に地域で育つ、学ぶ、くらす、働くことができるインクルーシブ社会の実現が目的。8つの部会(地域生活、バリアフリー、インクルーシブ教育、権利擁護、雇用・労働、障害女性、国際協力、尊厳生)がある。