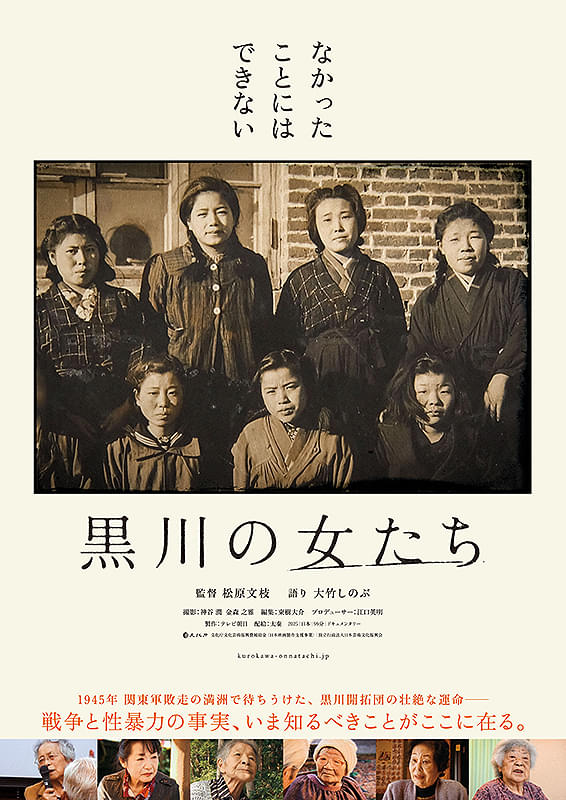

戦後80年となるこの夏、満州開拓団を襲ったある忌まわしい出来事を描いたドキュメンタリー映画『黒川の女たち』が公開されます。岐阜県黒川村から満州に渡った開拓団の娘たちに何が起きたのか。帰国後彼女たちを待ち受けていたものは……。長い間封印されてきた戦時性暴力の事実がどのようにして明かされ、次世代に受け継がれてきたか、そのプロセスが丁寧に描かれています。したこと、されたこと、見てきたこと。幾重にも重なる加害の事実と、犠牲の史実を封印させてはいけないと、メガホンを取った監督の松原文枝さんにお話を伺いました。

黒川村開拓団と「性接待」

1932年、日本は中国東北部に傀儡国家「満州国」を建国。その開拓と防衛、そして日本の食糧増産を兼ねて、国内の困窮した農民らを「開拓団」として移住させた。岐阜県黒川村(現加茂郡白川町)の「黒川開拓団」もその国策に応じた農民移住団の一つ。

黒川開拓団650余人は1942年に渡満。入植した吉林省では、現地の住民を強制的に立ち退かせるなどしてじゃがいもや麦、そばなどを育てて生活した。しかし1945年、日本の敗色が濃くなるとソ連軍が侵攻。守ってくれるはずの関東軍は敗走し、置き去りにされた開拓団は現地住民らに襲撃されるなど過酷な状況に追い込まれ、集団自決の悲劇も起こった。混乱を極める中、黒川開拓団は生きて日本に帰るため敵であるソ連軍に警護を依頼、その見返りとして、未婚の女性15人をソ連兵将校の性の相手として差し出した。「性接待」である。

戦後、命からがら帰国した女性たちを待っていたのは労いではなく、「汚れた傷もの」といった誹謗中傷、差別と偏見だった。みんなの命を救うために犠牲になったのに、その共同体から疎まれ蔑まれ、ひっそりと生きることを強いられた女性たち。「性接待」の事実はタブーとされ、長年伏せられたままだった。

実名、顔を出しての証言

黒川開拓団の女性たち (c)テレビ朝日

――松原さんが最初に黒川開拓団のことを取り上げたのは、2019年にテレビ朝日で放映されたドキュメンタリー「史実を刻む〜語り継ぐ“戦争と性暴力”」でしたね。この作品が生まれた経緯を教えてください。

松原 2018年8月に、佐藤ハルエさん(当時93歳)が岐阜市民会館で自身の満州での体験を語る証言集会が開かれ、それを朝日新聞全国版が報道したことがきっかけでした。黒川開拓団の「性接待」のことは、2017年ごろからNHKや地元紙が取り上げていましたが、私は全く知らず、朝日の全国版を読んで初めて知り、衝撃を受けました。

その記事で印象深かったのは、ハルエさんの真剣な表情をとらえた写真です。真っ直ぐカメラを見据え、自分自身の言葉で、覚悟と勇気を持って語っていることがヒシヒシと伝わってきて、圧倒されました。性被害を実名で顔を出して全国に訴える。よほど強い思いがあるに違いないと感じました。

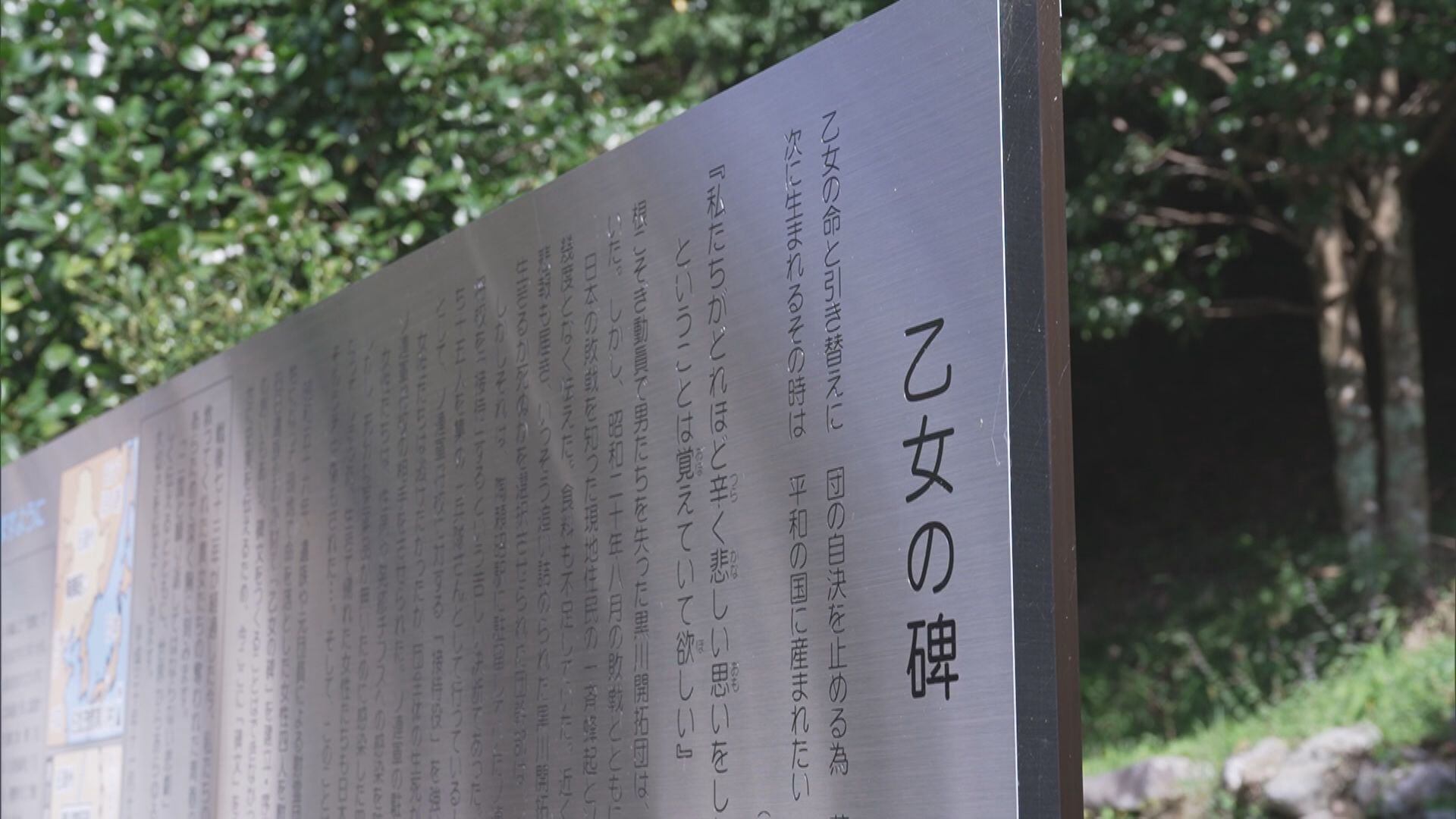

その頃、世の中では森友学園問題をめぐる財務省の文書改竄が発覚し、国会でも証人喚問が行われるなど、大きな問題となっていました。国は不都合なことは、公文書を改竄してまで隠そうと必死になっている。その一方で市井には、あったことをなかったことにはできないと声を上げる人がいる。彼女たちに会ってみたいと思い、元開拓団員やその遺族らで作る黒川開拓団遺族会に連絡を取りました。そして11月、開拓団と「性接待」の史実を明記した慰霊碑の碑文の除幕式から取材を始め、その後ハルエさんら女性たちにお会いすることになったのです。

――佐藤ハルエさんは「性接待」の体験を最も早く証言された当事者のお一人です。戦後、どのような人生を送ってこられたのでしょう。

松原 ハルエさんは戦後帰郷するも「満州帰りの女は汚れ物で、嫁の貰い手などない」などと身内からも言われ、追われるようにして黒川から100キロ離れたひるが野(現同県郡上市)に移住、結婚。そして荒地を一から開墾し、大きな借金をして懸命に働き、農業や酪農で生計を立て、4人のお子さんを育ててこられました。

実際にお目にかかったハルエさんはしっかり者の農家のおばあさんという印象でした。テキパキとよく働き、とれた野菜を近所の人や遠くに住む子や孫に送って、という方です。普段はよく笑って気さくにおしゃべりもするのですが、話が満州でのことになると表情がガラっと変わる。真剣な表情になって堂々と語る。威圧的なところはないのに、聞く方がこれはしっかり受け止めなければ、そして何かしなければと思わずにいられない気迫がありました。

ハルエさんは自分の感情は抜きに、あったことを事実として淡々と話す。誰かを非難したり、恨み言は言わないと、一線を引いていらしたのでしょう。だからこそ「なかったことにさせてはいけない」という強い思いが、こちらに直に伝わってきたのだと思います。

佐藤ハルエさん (c)テレビ朝日

「話してくれてありがとう」

――黒川開拓団と「性接待」のあらまし、その史実を明記した碑文設置までを追った「史実を刻む」は、本作のベースにもなっています。テレビ放映の後も、取材撮影を続けられたのはどうしてでしょう。

松原 取材でお世話になった黒川開拓団遺族会会長の藤井宏之さんに、「碑文に開拓団の史実を残すことができて、一区切りつきましたね」と申し上げたら、「いや、まだ終わっていない」と浮かない表情でおっしゃるのです。藤井さんが気にかけていらしたのは、被害者のお一人、安江玲子さんのことでした。

安江玲子さんは帰国後、黒川には戻りたくない、黒川の人には会いたくないと東京に越されて、ずっと故郷とは縁を切って生きてこられました。満州でのことは誰にも話せず、「友の悲鳴 今夜も野獣の餌になる」「銃でどつかれ 何回失神して倒れても 連れ去ろうとするソ連兵」など、忘れることのできない記憶を一人ノートに書き留めることで、辛い気持ちを吐き出してこられました。「あの時のことは今でも映画を見ているみたいに鮮明に思い出して、胸がドキドキして寝られなくなる」など、何十年もトラウマに苦しんでこられたのです。

私がテレビの取材でお目にかかった時の玲子さんは表情が固く、何重にもバリアを巡らして殻に閉じこもっていらした。それでも語らずにいられないと言う想いが溢れて、接待所の見取り図を描くなど、顔は出さずにことの詳細を語ってくださいました。

藤井さんも玲子さんのことがずっと気になっていらしたのでしょう。何度か会いたいと連絡を取っても断られていたのに、2023年11月玲子さんの方から連絡があったと伺い、会いに行かれるのに同行することにしました。久しぶりにお目にかかった玲子さんは、穏やかでよく笑い、冗談を言ってよく喋り、まるで別人のようで、びっくりしました。

――玲子さんの変化の一因はお孫さんからの手紙だったということが、映画の中で描かれていました

松原 玲子さんの満州でのことを知ったお孫さんから「なんて言ったらいいかわからないけれど……生きていてくれてありがとう……勇気を出して嫌な思い出を話してくれてありがとう」と正直な気持ちを綴った手紙をもらった。あのことを話したら「汚い」「恥ずかしい」と言われると思っていたから、とても嬉しかったと、手紙を見せてくださいました。玲子さんはこのお孫さんからの手紙を宝物のようにして、肌身離さず持ち歩いていらっしゃるのです。

人は、抱えてきた苦しみを受け止め理解してくれる家族や社会があって初めて変われるのか。こうやって人間性を取り戻していくんだなと、目の前で奇跡を見せられたような気がしました。

安江玲子さん (c)テレビ朝日

――一方ハルエさんは、テレビ放映後、さらに積極的に体験を語られるようになりました。

松原 碑文によって黒川のことが広く世に知られるようになると、ハルエさんの話を聞きたいという学校の先生や学生さんらが、全国からやってくるようになりました。お孫さんによると、ハルエさんはそうした人たちを相手にするとスイッチが入り、ますます元気になったそうです。「あったことを話しているのだから、ちっとも恥ずかしいことありません。伝えていくことが生きとるものの使命です」と語り続け、24年の1月に亡くなりました。たまたまその臨終に立ち会ったことで、私も背中を押され、映画化を決めたのです。

ですから、この映画は私が作りたいと思って作ったというより、戦争の愚かさを人生をかけて訴えたハルエさんらに押されて、動かされた結果できたとも言えます。

「内なる加害者」の謝罪

――社会学者の上野千鶴子さんは本作をご覧になって「封印された記憶は解凍されることによって、トラウマは回復する。個人の屈辱は共同体の反省となってスティグマが解消される。高齢になった生存者の女性たちが、その身に背負ったトラウマとスティグマから解放されるプロセスを描いている」とコメントしておられます。

その「共同体の反省」の中心人物として映画に登場するのが遺族会会長の藤井さんですね。「性接待」の直接の加害者はソ連兵ですが、「結婚している嫁さんには頼めないから、あんたらが犠牲になってくれ」と、未婚女性を差し出した開拓団幹部の男性も「内なる加害者」と言えるのではないでしょうか。

松原 そうですね。藤井宏之さんが会長になる前は、女性たちを差し出した後ろめたさもあってか、「あのことは話題にしちゃいかん」「内緒で結婚した人がほとんど」「そんなこと今更表に出したらかわいそうや」というのが、遺族会幹部の言い分でした。

それに対して当事者女性の中には「村のために犠牲になったのに」という思いが強く、13年の満蒙開拓平和記念館で行われた講演で、ハルエさんと安江善子さん(故人)が証言。当事者が公の場で顔と実名を公表しての、前例のない証言でした。

そのハルエさんらの証言を聞いて、藤井さんは初めて「性接待」の事実を知ったそうです。実は宏之さんのお父さんは、開拓団の幹部で、性接待の「呼び出し係」でした。ハルエさんから「あんたのお父さんが来ると(今日は自分の番かと思って)怖かった」と言われたそうです。自分の父親によって性被害に遭わされた女性が、70年もの歳月が経って今自分の目の前にいる。そういう状況に直面して、申し訳なかったという言葉が自然に出てきたのだと思います。それに対して玲子さんもハルエさんも「あんたが悪いんじゃない」と返す。そのやりとりを何度も繰り返し、人としての交流を重ねていく中で、信頼が生まれたのではないでしょうか。

自分が生まれる前のことではあっても、会長として謝罪、反省し、あったことをきちんと碑文に残して後世に伝えなければ、性被害というセンシティブな話の聞き取りには女性がいた方がいいだろうと妻を伴い、当事者やその遺族を訪ね回り、何度も文章を書き直して、碑文設置に奔走される姿を間近に見て、このことを伝えなくてはと思いました。

満州での性暴力は、他にもあちこちの開拓団であったことは研究者の調査でも分かっていますが、当事者の言葉で事実が明らかにされたという話は聞きません。当事者の強い思いと、それを自分ごととして受け止めた次の世代がうまくつながったことで、きちんと記録された稀有な例だと思います。

ハルエさんから話を聞く藤井宏之さん(c)テレビ朝日

犠牲を美化してはいけない

――一方、藤井さんは映画の中でも「女性たちが犠牲になってくれたおかげで今がある。感謝しかない」と、「おかげで」「感謝」という言葉を繰り返されています。こうした語りが「共同体を救った尊い自己犠牲」「健気な大和撫子の挺身」といったふうに「美しい英雄物語」として語られてしまわないか気になります。「特攻隊のおかげで今の平和がある」といった言説のように。

松原 おっしゃることはよくわかります。「犠牲を美化しないで」とはハルエさんたちも繰り返しています。藤井さんが碑文の除幕式で声を詰まらせ「彼女たちのおかげで村人が無事帰国し、次の世代が生まれ命がつながってきた。感謝しかない」とおっしゃったのは人として自然な感情だと思います。けれどそれを政治や権力が横取りして、「よくやった、立派だ」などと言わせてはいけない。

碑文には満蒙開拓が武力による侵略であったこと、窮余の選択だったとしても幹部らが女性を差し出した事実を認め、帰国後に誹謗中傷があったこと、長く封印してきたことを明記しています。そのうえで、直接被害者に謝罪もしました。

十分ではないかもしれませんが、被害の面だけでなく、加害の史実をきちんと記録したことは、大きな一歩だと思います。

――同じ言葉であっても、誰がどんな文脈で使うかで、意味が違ってきますね。戦後80年経って戦争体験者は減る一方です。それに比例するように過去の歴史を自分に都合のいいように書き換える言説が目立ちます。戦争体験、教訓を次の世代につなげるには、どうしたらいいでしょう。

木

松原 戦争体験者は黒川でもわずかになりました。けれど当事者の証言を聞いた人の中に何かが埋め込まれ、今度はその人がなんらかの行動を起こすのを、私は見てきました。ハルエさんのお孫さんたちもハルエさんや遺族会のことをSNSで発信しているし、聞き取りを行った先生たちは皆、自身の授業で工夫しながら教えています。ある女子校の社会科の先生は、さらにご自分で調べて黒川の事例から見える戦争の構造について独自の教材を作って、生徒たちに考えさせる授業をしています。

ドキュメンタリー映画『ハマのドン』(横浜市のカジノ誘致を阻止するために立ち上がった藤木幸夫さんを追った作品)を撮った時、藤木さんが「死んだ人は生きている人の口を使って喋るんだ」とおっしゃっていて、そのときは「そうかな」くらいに思っていたのですが、改めて今回、その通りだと実感しました。

それと遺族会は2年に一度は慰霊祭を開き、満蒙開拓のこと、「性接待」のことなどをみんなで考える機会を設けています。考えたり話し合ったりする場を設けることも、次世代への継承に役に立つと思います。

性接待の事実を伝える慰霊碑の碑文 (c)テレビ朝日

――性接待への批判に対して、だったら集団自決しろということか、戦争だから仕方ないじゃないか、と言う人もいます。

松原 そうそう、いますよね、特に男の人に(笑)。でも、集団自決か「性接待」かという究極の選択に陥る前に、すべきことがあったはずです。関東軍が開拓民を置き去りにして逃げたこと、もっと遡れば軍部が満州事変を起こし満州開拓を推進したことが問題だったのではないか。政治がやるべきこと、犯した間違いがあったはずです。それを問わずして最後の最後の土壇場での判断をうんぬんするのは、おかしいでしょう。戦争だから仕方なかったとか、過去の不幸な出来事として終わらせてはいけない。今の、未来のこととして考えて欲しいと思います。

――戦争と性暴力は、現在進行中の、ますます深刻化する問題です。戦時性暴力の背景には、日常の中の家父長制、女性の性の道具化などがあることが、本作を見るとよくわかります。多くの人に見てもらいたい作品です。

(取材・構成/田端薫)

*

まつばら・ふみえ 1991年テレビ朝日入社。政治部・経済部記者を経て、「ニュースステーション」、「報道ステーション」ディレクター。政治、選挙、憲法、エネルギー政策などを中心に報道。2012年にチーフプロデューサー。現在、ビジネス開発担当部長。2016年、報道ステーション「独ワイマール憲法の“教訓”」でギャラクシー賞テレビ部門大賞。『黒川の女たち』のベースとなった「史実を刻む」(2019)がUS国際フィルム・ビデオ祭で銀賞。映画『ハマのドン』が2023年キネマ旬報文化映画ベスト・テン第3位。

*