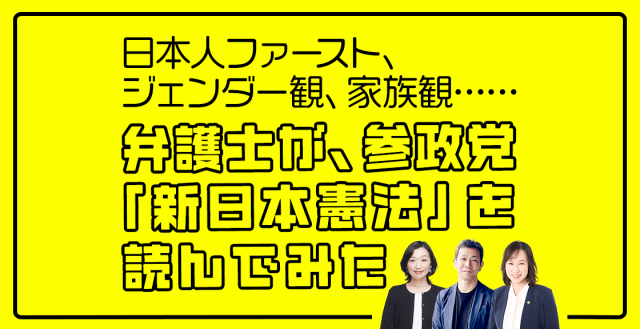

参院選を前に、「日本人ファースト」をスローガンとする参政党の支持拡大が伝えられています。一方で、その排外主義的・前時代的な政策や党首発言に「危ない」と警鐘を鳴らす声も。では、具体的に何が、どんなふうに「危ない」のか? その手がかりとなりそうなのが、今年5月に同党が発表した「新日本憲法(構想案)」(以下「新日本憲法」)。「明日の自由を考える若手弁護士の会」で、「憲法カフェ」などの活動を続けてきた弁護士3人に読み解いてもらいました。

※國本さん作成の、参政党「新日本憲法」と日本国憲法の比較表をこちらからダウンロードできます。ぜひ、見ながらお読みください。

*

きちんと批判して、危険性を伝える

太田 参政党については、「真面目に取り上げるからますます注目される、無視すべきだ」という声もいまだにありますが、私はそうは思っていません。こうした存在を「キワモノだから」といって放置するのがどんなに危険なことかは、古くはオウム真理教、最近ならNHK党、もっと言えばアメリカ大統領選などを見ても明らかだと思います。

國本 僕も最初は無視すればいいと思っていたけど、報道されている支持率などを見ても、明らかにもうそんなフェーズではない。コアな支持者だけでは、あの数字にはなりません。その危機感を共有することが重要だと思います。

弘川 私の地元である兵庫県では昨年の県知事選のとき、立花孝志という存在をまさに「無視」しました。大した存在じゃない、選挙結果に影響なんてあるはずないと多くの人が考えていたと思います。でも実際には、ネットを通じてものすごい影響力を持ってしまって、私の周りでもどんどん流される人が増えていきました。

ましてや参政党は立花氏と違って一応は「政党」の体裁を整えているし、国会議員も出している。となれば、ひとたまりもないだろうなと思っていたので、6月の尼崎市議会選挙で参政党候補がトップ当選したときも、驚きはありませんでした。

これ以上同じことを繰り返さないために、きちんと批判をしていくべきだと思っています。

太田 「新日本憲法」についていえば、これは憲法案でもなんでもなく、単なる「駄文」「怪文書」の類だというのが率直な感想です。古語めいた言い回しや古めかしい語彙っぽいものを使いたがる割にその統一性も取れていなかったり、「もっともらしく」見せる努力もしていないように感じました。

國本 たとえば自民党の「日本国憲法改正草案」も、内容はともかくとして「憲法」らしくするためにかなりの労力を割いていたと思います。それがまったく感じられないですね。

弘川 「新日本憲法」の最初に書いてある文章によれば、「全国各地で党員のみなさまと勉強会やワークショップを重ねて」つくったものだそうなので、「もっともらしく」ある必要もない、むしろ、もっともらしくないほうが「自分たちでつくった」という手づくりな感じがあっていいということなのかもしれません。

國本 弁護士の間では、「読むだけでもしんどい」という声があがっていたし、僕もそうでした。専門的な観点から、「ここがおかしい」「この条文だと、こういうことが起こる可能性がありますよ」と伝えていくのも、僕たち法律家の社会的責務だと思います。

「国民の要件」に反したら、国籍を剥奪される!?

太田 では、具体的な条文を見ていきましょうか。まず、絶対に取り上げたいと思ったのが第五条です。

第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める。

国民の要件を「法律で定める」。そして「新日本憲法」には、今の日本国憲法14条(法の下の平等)に相当する差別禁止条項がないから、国民の要件を定める法律がどんなに差別的であっても違憲無効にできません。国会で通りさえすれば、憲法の歯止めなくなんでもつくれてしまうことになります。

國本 「日本を大切にする心」の基準がまず法律で決められて、その認定権限を行政に与えるということですよね。たとえば、時の政権を批判した人がいたら「日本の悪口を言うなんて日本を大切にしていないから、国民じゃない」と判断することも可能になっちゃうわけです。

太田 インターネット上でよく「おまえ日本人じゃないだろう」なんて罵詈雑言が飛び交うけれど、それに法的根拠を与えるようなものですね。

それに、そもそも「母国語」って何でしょう。両親は日本人だけど日本語が第一言語じゃない人も、反対に日本語が第一言語だけど両親ともに日本人ではないという人だってたくさんいるはずです。

國本 どこまで話せたら「母国語」と認定するのかという問題もありますね。バイリンガルで、日本語よりもう一つの言語のほうが得意な人もいっぱいいるだろうし。

弘川 それに、その人が日本語を母国語として育つのか、「日本を大切にする心」を持つのかなんて、生まれた時点では分かりませんよね。ということは、「日本語は上達しましたか」「日本を大事にしてますか」と、常に監督し続けるということなのかな? と。それで「していない」と判断されたらいったん認められた国籍を剥奪することもできてしまうんじゃないかと思って、怖くなりました。

太田 それもネット上の「(日本人じゃないやつは)日本から出て行け」を法制化したみたいなものですよね。「日本人かどうか」を一般の人たちが互いに監視して、密告したりなんていうこともできてしまう。

弘川 「隣の家の人、日本語じゃない言葉で話してましたよ」とか「日本のことすごく悪く言ってました」とか。

太田 もはや「十五円五十銭(※)って言ってみろ」の世界ですね。もしくはナチスドイツの時代の、「アーリア人(※)の条件」でしょうか。

※十五円五十銭……関東大震災の後、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」などのデマが流れて各地で朝鮮人虐殺が起こった際に、「日本人と朝鮮人を見分ける」ために使われた言葉。うまく発音できない人は「朝鮮人だ」として殺害された

※アーリア人……ナチスドイツにおいては、金髪に青い目、高身長などの身体的特徴を持つ「アーリア人」(科学的な根拠はない)が「世界でもっとも優れた人種」として優遇された

國本 そして参政党は「日本人ファースト」を掲げていますから、「国民」の要件から外れたら人権保障はされない可能性がある。ここまで凶悪な条項は、どんな国の憲法でも見たことがありません。

弘川 ないですね。「国民であるかどうか」をずっと監視できると憲法で定めているって、とんでもないですよ。

マジョリティである日本人を「ファースト」に置くのはおかしい

太田 その「日本人ファースト」が明確に表れているのが十九条ですね。

第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる。

2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡してはならない。

3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限は、情報が公開され、法律で定める手続により没収し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。

弘川 「○○ファースト」という言い方は最近、よく耳にしますし、私もたとえば「子どもファースト」はとてもいいスローガンだと思っています。でも、それと「日本人ファースト」とは決定的に違うものです。

子どもは、「未熟だから」ということで大人にその意思を無視されがちだし、政治や学校に対して声をあげようとしても、大人を通してでないと難しい。大人に比べて絶対的に立場が弱いマイノリティだからこそ、「子どもファースト」を常に意識しておかないと、子どものための政策の優先順位が低くなってしまうわけですよね。

一方、「日本ファースト」はこの社会における圧倒的なマジョリティである日本人の側が「自分たちをファーストにしろ」と言っているわけで。それは、マイノリティである外国人を今以上に追いつめることにしかならないと思います。男性が「男性ファースト」、障害のない人が「健常者ファースト」を主張しているようなもの、といえばおかしさが伝わるでしょうか。

太田 でも多分、「日本人ファースト」に共感する人たちは、自分たちがマジョリティだとは思っていない、思えていないんだと思います。何なら、これを言ってくれる人は「弱い者の味方」だと思っているでしょう。

弘川 そうだと思います。でも実際には、法的に見ても日本人は圧倒的に強い側にいます。国籍による就職差別を受けることもないし、多くの人が母語を日本語としているのでキャリアアップの道もひらけやすいなど、外国人に比べて貧困に陥りにくい。生活保護を受ける際にも、外国人の場合は法的な保護がないので、受給に関する判断が不合理だったとしても日本人のように不服審査請求をすることもできません。

そもそも、外国人は何十年日本で暮らしていたとしても、いつまで日本にいられるかは入管行政に左右されるわけで、その時点で明らかにずっと弱い立場に置かれているんですよね。参政権もないので自分たちの声を政治に届けることもできないですし。

國本 もちろん、日本人であっても苦しい状況に置かれている人たちがいるという、その現象自体は事実だと思います。ただ、それが被害者意識を媒介に、「外国人が優遇されている」「日本人が差別されている」という、現実とは乖離した発想へと化学変化を起こしてしまっているんですよね。

太田 これだけ経済格差が広がっている中、とりこぼされて「排除されている」と感じる人がたくさんいるのは分かるのですが、その切実な不安がこうしたいいかげんな言説にさらわれていくことが、悲しいし怖いと感じます。

弘川 今、観光客として日本に来る外国人が急増していて、しかもその人たちにとって日本は「安く観光できる国」なんですよね。特に、「経済大国ニッポン」を原体験として持っている世代にはそのことに対する漠然とした不安や反発があるけれど、今の政治はそれを受け止めてはくれない。生活苦だけではなく、そうした不満に参政党のいう「日本人ファースト」がぴたっとはまったのかなと思います。

國本 とにかく、客観的な統計を示すなどして、「外国人が優遇されている」という幻想や誤解を崩さないといけないと思います。

弘川 「外国人犯罪が増えている」とか「外国人が国民健康保険や生活保護の制度を悪用している」といった言説も、冷静に数字やデータを比較すれば、事実ではないのがすぐに分かるはずです。

太田 NHKが、「生活保護を受給している世帯の3分の1は外国人」といったSNS投稿などについてファクトチェック記事を出していましたよね。ああした取り組みはとても重要だと思います。特効薬はないけれど、地道に「事実ではない」と伝えることを繰り返していくしかないでしょう。

人権条項の否定と「家族は互いに助け合う」

太田 「男女共同参画は間違いだった」「高齢女性は子どもを産めない(から、若い女性に出産を促すべき)」など、参政党の神谷宗幣代表は露骨に性差別的な発言を繰り返しています。過去には「天皇に側室を持ってもらうべき」「多夫多妻制の導入」などの発言もありましたし、特に女性支持者はそういう発言をどう思っているんでしょうね。

國本 女性差別だけではなく、現行の日本国憲法と「新日本憲法」との比較表を見てみると、14条(法の下の平等)や24条(個人の尊厳と両性の本質的平等)をはじめとする人権条項があとかたもなく削除されていることが分かります。昨年、あれだけたくさんの人が、朝ドラ『虎に翼』を見てその威力を実感したはずの14条と24条ですよ。

太田 「国民の要件」のところでも少し触れましたが、条文を全部読んでも、「差別をしてはならない」ということがどこにも書かれていないんですよね。それどころか「家族」について述べられた七条には、家族は「社会の基礎」であり「思いやりの心をもって互いに助け合う」など、今の24条とはまったく正反対の考え方が入れ込まれています。同性婚や選択的夫婦別姓も、明確に否定されていますね。

第七条 家族は社会の基礎であり、恩いやりの心をもって互いに助け合う。

2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。

3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。

4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。

國本 そう。『虎に翼』の梅子もよねも、この憲法では闘えない。そのことを、一人でも多くの女性たちに知らせたいです。

太田 そして、よく耳にする言説でもありますが、「権利には義務が伴う」と謳う条文もあります。

第八条3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない。

※「新日本憲法」では、〈尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な権利をいう(注釈17より)〉として、「権利」ではなく「権理」の字が使われている

本来、人が人であるだけで無条件に持っているのが人権というものだ、という「人権」観からかけ離れているんですよね。人権は、「お金を払わない人には、商品の引渡請求権はない」とか、そういう取引みたいなものとは根本的に異なるんです。これを認めてしまったら、「税金を払ってない人は生存権を主張できない」とか、いろんなバージョンで権利の規制ができてしまうことになりますよね。

ネット上などでも「義務を果たしていないやつが権利ばかり主張するな」という言説はよく見かけますが、おそらくそれは、自分自身が憲法に保障されているはずの人権を享受しているという実感を持てなかったり、権利を主張しようとしたら「わがままだ」と言われたりするうちに、「義務を果たさないと権利はない」という価値観を内面化してしまった人たちの心の叫びなんですよね。そう思うと、腹が立つよりも切なくなります。

弘川 最初に触れたように、この「新日本憲法」は、参政党員による勉強会やワークショップで出てきた意見を反映してつくられている。ということは、誰かが上から「権利には義務が伴うんだよ」と押しつけたわけではなく、それによって権利を制限される側であるはずの人たちが自ら定めたということなんですよね。そう考えると、さらに切ないです。

國本 フランス人権宣言やアメリカ合衆国憲法に始まる「人権」の歴史を振り返れば、そもそも人権とは、国民の人権がむやみに侵害されることのないよう、国家権力、とりわけ立法府を制限するために生み出された概念です。そこがきちんと分かっていれば、「義務を履行しないと人権はない」なんていう議論が入り込む余地はありません。まさに、人権と憲法の歴史を否定している条文だと思います。

「目指す社会像」がないままつくられた「憲法案」

太田 弘川さんがおっしゃった「新日本憲法」作成プロセスもそうですが、参政党は「参加」を非常に重視しますよね。以下の条文もそうです。

第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務を負う。

これまでだって「政治に参加する権利」がなかったはずがなく、今の憲法15条に参政権の規定もあるわけですが、少なくとも「参加できていない」「今の政治は自分たちのものではない」と感じていた人たちはたくさんいて、そこにこうした訴えが響いているのかなと思います。

國本 それと関連して、「分かりやすい情報の開示」を義務づける、次のような条文も目立ちます。

第四条4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章で記さなければならない。

第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。

第三十条3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に国民に示さなければならない。

太田 これも、「今の政治家は大事なことを隠している」と言いたいわけですよね。参政党関係者のいろいろな言説には陰謀論みたいなものを感じますけれど、一方で「森友」事件関連文書のように、開示請求して出てきた政府文書の内容が一部黒塗りで隠されていた、なんていうことも実際にありました。そういう「噓ではない」事象を、支持者を煽る「材料」としてうまく利用するというやり方ですね。

こう見てくると結局、彼らが一番やりたいのは、既存のエスタブリッシュメント、政治エリートを懲らしめて、叩き潰すことなのかもしれないと思います。

弘川 でも、懲らしめたその先で何をしたいのかというと、そこには何もないような気がします。

國本 彼らが「何をしたいのか」を問うこと自体、あまり意味はないんじゃないでしょうか。従来の政党というのは、何かしら目指す社会像や政策があって、その実現のために支持を訴えるもののはずですが、参政党はおそらくそうではない。NHK党などと同じで、政治的知名度を得ること、あるいはそれによって経済的利益を得ること自体が目的なのでしょう。そういう政治集団が出てきているというのも、現代日本の政治の非常に大きな特徴だと思います。

弘川 「政党を大きくする」ことがまず先にあって、そのために支持率を上げる政策を並べるということですね。

國本 「新日本憲法」の中にかなりベクトルが異なる条文が交じっているのも、だからじゃないでしょうか。たとえば「国民の生活」と題された第三章でも、七条から九条はここまで見てきたように、「家族は思いやりの心をもって互いに助け合う」「権理には義務が伴い」など、わかりやすく反動・復古主義。ところが十条以降には、農業を大事にするとか環境を守るとか、それまでとはまったく方向性の違う条文が並ぶんです。

弘川 むしろ、急進的なリベラルといえそうな内容ですよね。

太田 一部だけ切り取って見たら「それはそうだよね」と共感するかも、と思うものもあります。

國本 参政党が立ち上がった当初の主張は、オーガニックやスピリチュアルに関連するものが中心でした。そこから、党勢拡大のために「受けそう」なものを次々に取り込み、主張の方向性を変えていったのでしょう。内容に統一性がなくても売れるものを取り込むというのは、ちょうどマルチ商法のやり方と同じなんですが、その結果としてできあがったのが、スピリチュアルと反動と復古主義を融合したような、この「新日本憲法」なんだと思います。参政党自身も本気で「こんな国にしたい」と思っているというよりは、「みんなで憲法案をつくった」というそのプロセスを見せることのほうが、党員や支持者への求心力を高めるために重要だったんじゃないでしょうか。

「緊急やむを得ない場合」は国会承認なしに自衛権が発動できる

太田 さて、おかしいことが多すぎてすべての条文を解説することはとてもできませんが、最後にもう一つだけ挙げておくと、「自衛軍」に関するこの条文も露骨で、非常に怖いと思いました。

第二十条3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

結局は、どんな場合でも政府が「緊急やむを得ない」としてしまえば事前の国会承認はいらないと言っているわけで、何の縛りにもなっていないですよね。

弘川 そういえば、神谷代表の著書『参政党と創る新しい憲法』の中でも、「立憲主義は憲法の特徴の一つにすぎない」として十七条憲法や大日本帝国憲法が素晴らしい憲法だと強調していました。

國本 参政党への批判というと、どうしても排外主義についてが中心になりがちだし、それはそれできっちりと批判するべきですが、こうして見てくるとそれ以外にも「やばい」ところがたくさんあるんですよね。

弘川 最初に兵庫県知事選の話をしましたが、今、立花氏がどこかであのときと同じことをやろうとしても、あれほどの影響力は持てないでしょう。それは、彼の言うことの多くはデマだとたくさんの人が知るようになって、有権者に「免疫」がついてきたから。それと同じように、参政党の危険性ももっと広く共有して、浸透させていかないといけないんだと思います。

國本 立花氏にも、そして参政党にもおそらく「賞味期限」はあるのでしょうが、僕たちがすべきことは、その「賞味期限」を少しでも短くすることだと思います。排外主義やミソジニーのようにマイノリティを叩く政治手法を許してしまったら、その瞬間に必ず被害者が生まれる。被害者は声をあげられないかもしれないけれど、特に法律家である僕たちは、それを許しては絶対にいけないと思っています。

太田 もちろん、法律家だけが批判するのではまったく足りません。社会学、経済学など、あらゆるアプローチの手法を総動員して、その「おかしさ」を明らかにしていく必要があると思います。それぞれの専門家がそれぞれの分野で、できることをやっていってほしいですね。

(構成/仲藤里美)

*

〜女の価値を産む産まないで決めるな〜

参政党・神谷代表の「男女共同参画は間違い」などの発言への抗議アクション(太田さんも呼びかけ人の一人です)が今週末、全国各地で行われます。「目標は全都道府県で行われること」。詳細はこちらをチェック!