「憲法と国際人権法による人権保障」シリーズの第1回。「憲法が予定する統治機構、すなわち国会、内閣、そして裁判所が、必ず人権を保障するわけではありません」と話す明治大学法学部教授の江島晶子さん。では、どうすれば人権が実現されるのか、誰が人権を実現するのか――憲法と国際人権法を接合する意義や「循環型人権システム」における法律家の役割について考えます。[2025年4月19日@東京本校]

憲法と国際人権法? イギリスとヨーロッパ人権裁判所

今回は「憲法と国際人権法による人権保障」というシリーズの第1回です。人権を扱う法律として、法律家を目指される方には、ぜひ憲法とともに国際人権法を学んでいただきたいと思い、このテーマにしました。

私は大学院時代、憲法上の人権と国際法上の人権がどういう関係になっているのか知りたいと思い、イギリスをモデルに憲法とヨーロッパ人権条約の関係を研究してきました。ヨーロッパ人権条約を批准している国では、人権侵害があれば、まずは国内の裁判所などに訴えます(これは日本と同じです)。これを国内救済といいます。しかし、それでも救済されない場合――たとえば、イギリス政府によって人権侵害を受けて国内の裁判所で争ったものの、最高裁で負けてしまったという場合――には、フランス・ストラスブールにあるヨーロッパ人権裁判所に事件をもっていくことができます。

このヨーロッパ人権裁判所が出す判決には法的拘束力があります。もしもイギリス政府がヨーロッパ人権裁判所によって条約違反判決を下されたら、国内法を改正したり行政の仕事のやり方を変えたり、警察の仕事のやり方を改革したりする法的義務を負います。

ヨーロッパ人権条約の母体であるヨーロッパ評議会には、同条約に加盟している46カ国の外務大臣クラス級の閣僚が集まる閣僚委員会があり、ここでヨーロッパ人権裁判所の判決がきちんと執行されているかを監督します。

よって、国際機関は、各国政府が人権を実現するように働きかける実効的な手段を有しており、そうであるがゆえに各国政府も国内法を制定したり(イギリスの場合は1998年人権法)、統治機構を見直したり(イギリスの場合は最高裁判所設置)、新たな機関(イギリスの場合は議会内人権委員会、平等人権委員会)を設置したりします。そうすることによって、国際機関と国内機関(憲法上の機関)の応答がより活発になり、人権問題の解決の契機が増えます。

循環型人権システムという構想

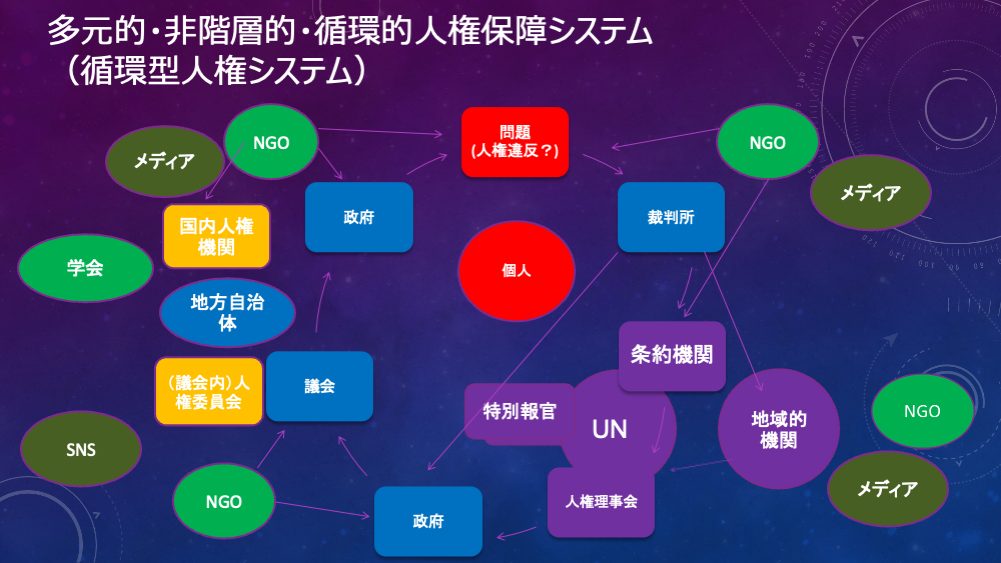

こうした状況は、上図のように、憲法、国際人権法、諸法によって構築される仕組みとしてモデル化できます。私はこれを「循環型人権システム(多元的・非階層的・循環的人権保障システム)」と呼んでいます。図の左側が国内の仕組み(憲法上の統治機構)、右側が条約などによって設置されている国際機関です。そして真ん中に「個人」がいます。この個人が、人権侵害を受けて、どうにも我慢できなくなって、役所に相談に行く、弁護士に相談に行く、といったところがスタートです。

人権侵害に対処する何らかの法的責任とそのために使える権限を有しているのは、上図では青と紫で示した機関と、新たに登場してきた黄色の機関があります。各機関は法律・条約上、それぞれ一定の権限を持っていますが、提起された問題によっては「これ以上は当機関の権限でどうにもなりません」となることがあるでしょう。そうなれば、別の機関に任せる。そうやって、ぐるぐると循環していくことを示すのが図の矢印です。

ただし、残念ながらこの図のように回っていくためには、中心の個人が諦めないことが非常に重要です。ある機関では救済されなかったとき、「私はここでやめたくない」と思えば、たとえば弁護士に相談したり、国会に声を届けるために署名活動をしたり、役所に足を運んだりします。共感を得るという点ではSNSなども効果的です。その活動をメディアが報道したり、NGOが支援したりすると、この循環がさらに促進されます。個人(当事者)の諦めない気持ちも強くなり、同じ思いの人たちも出てくるかもしれません。

まさに、そうした循環の例と言えるのが、旧優生保護法に関する国賠訴訟(※)です。2018年、「これはおかしい」と声を上げた原告がいたことで、「私も同じ被害に遭った」という方たちが次々に訴訟を起こし、集団訴訟のような形になって声が大きくなっていき、メディアも取り上げました。そうなれば国会議員も動き出します。さらに各地の裁判が地裁、高裁と進んでくると、国会でも「賠償すべき」という議論が起きます。そして、最高裁が旧優生保護法は制定時から違憲であったことを判示し国家賠償を認めたことで、あっという間に政治の動きが進みました。

こうした人権を守るための循環を作り出すためにはどうしたらいいのかというのが、私の考えてきたことであり、「循環型人権システム」の構想です。

※旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判の判決で、最高裁大法廷は、旧優生保護法は憲法違反だとする判断を示し、国に賠償を命じる判決が確定した

憲法上の権利の限界

歴史を振り返ると、多くの国では君主主権から国民主権になり、人権の侵害を止めるために人権の保障を憲法に規定するようになりました。また、国家権力が単一の機関に集中すると国民の権利が侵害されるという考えから、国家の作用を立法・行政・司法に分け、異なる機関――国会・内閣・裁判所――に分配する権力分立の原理が生まれます。しかし、権力分立であれば全ての人権が保障されるでしょうか。そうではありません。これはスタート地点に過ぎません。

まず、国民主権とはいっても、近代では本当に限られた人しか選挙権を持っていませんでした(制限選挙)。これに対して選挙権を有しない労働者たちが、「選挙権がないから自分たちの暮らしが良くならない」と運動を展開し、普通選挙を実現させます。また、近代の人権は、国家によって拷問を受けない自由、国家によって逮捕されない自由、政府批判をしても逮捕されない自由といった「自由権」が中心でした。しかしそれでは、病気や失業などから経済的困窮に陥っても、教育や就労の機会が得られなくても、自己責任です。そこで、人間らしい生活を国家が保障すべきだという「社会権」の考え方が生まれます。

さらに、自由権や社会権が憲法に保障されているだけでも十分ではありません。それでも国家が人権を侵害することがあるからです。その典型例がナチス・ドイツによるホロコーストです。これが大きなきっかけとなり、第二次世界大戦後、人権問題はもはや国内問題ではなく国際社会の問題であるとして、これからは国内で起きていることについて国際社会がものを言いますよ、という流れが生まれました。これが「人権の国際化」です。

では、これですべての人のすべての人権が保障されるでしょうか。

ここで改めて考えたいのが「人権=憲法上の権利」なのかという問題です。日本国憲法は制定されてから約80年経ちますが、その内容に明文による追加はありません。判例によって、知る権利やプライバシー権など新しい人権として認められたものはわずかです。

また、外国の例をみれば、憲法が権利を剥奪することもあります。たとえばロシア憲法では受刑者には選挙権がないと規定しています。では、「人権=憲法上の権利」ではないとすれば、新しい社会変化の下で必要になった権利を、どうやって増やしていけばいいでしょうか。ここに、国際人権法の意義があるのです。

憲法は、国家と国民の間の約束だと言われます。しかし、2つ難点があります。まず外国人の人権です。「外国人に対する憲法上の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」と判示した「マクリーン事件」判決を勉強されることと思います。しかし、この判決は1978年に出された古い判決です。日本が難民条約を批准する前です。現在は、国籍の有無で分別するのはグローバル化が進む現状に合わなくなっており、二重国籍を容認する国家も増えています。

もう一つの難点として、「憲法は私人に対して適用されない」という出発点です。たしかに、たとえば企業など社会的権力に対しては憲法を適用する必要があるとして、私人間効力論が議論されてきました。しかし、それは個人の救済に役立っているでしょうか。世界的には、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に代表されるように、企業が人権を守るのは当たり前の時代になっています。SDGsや環境問題においても、企業やNGO、そして個人すらも人権の実現者として期待されています。現代の新しい問題に対して、国際人権法は大きな意義があります。

違憲審査基準だけでは答えは出ない

もしも「人権規範=憲法規範」とした場合、憲法適合性を判断する「違憲審査基準」を具体的ケースに当てはめれば答えが出るでしょうか。憲法上の人権規範は過去の蓄積ですので、現代的な問題であればあるほど、過去の先例だけでは答えが出てきません。その点、国際人権法は国・各地の人々の経験の蓄積ですので、よりサンプルの量が多くなります。そもそも、裁判所に提起される事件は、最初から「人権問題」というレッテルが貼られてはいません。個人の「困りごと」から人権問題を析出して、人権問題として解決するには、長い時間と多くの力を必要としています。

ここからは、人権を実現する上で重要な役割を果たしているのは誰かというのを、「技能実習生死体遺棄事件」を具体例として皆さんと一緒に考えたいと思います

生後まもない双子の乳児の遺体を自宅に放置したとして、県警は芦北町田浦、べトナム人技能実習生A容疑者(21)を死体遺棄容疑で逮捕した。発表によるとA容疑者は11月上旬頃、自宅で産んだ双子の男子の遺体を布で覆い、段ボール箱に入れて室内に放置した疑い。乳児に目立った外傷はない。八代市内の病院を16日に受診した際、「産んだ赤ちゃんを箱に入れている」と話したという。

これは、読売新聞2020年11月20日の熊本西部朝刊に載った記事です。これを読むと、どのような情景が目に浮かびますか。もう少し情報を加えます。今度は最高裁と高裁の判決文から抜粋しました。

- 2020年11月15日9時、Aは自室(寮)でえい児2名出産したが、出産後まもなく(えい児は)死亡

- Aは、少し休んだ後、自室において死体をタオルに包み、段ボール箱に入れ、その上に別のタオルをかぶせ、手紙を置き、その段ボール箱に粘着テープで封をし、別の段ボール箱に入れ、粘着テープで封をして自室内のワゴン様の棚に置いた

- 手紙の内容:双子の名前、生年月日、おわびの言葉、「ゆっくり休んでください」

- 翌日、妊娠の可能性を聞いた管理団体職員に連れられ病院を受診。医師が検査結果を提示したところ、Aが「赤ちゃんの形をしたものを産んで、埋めた」旨話したため、医師が警察に通報、Aは入院

- 同月17日に寮の捜索があり、えい児の死体が発見

- 同月19日にAが退院するが、同時に逮捕・勾留

- 同年12月10日、死体遺棄罪で起訴される

死体遺棄罪が成立すると思いますか。

さらに背景的情報を追加します。Aさんはベトナム国籍の技能実習生で、日本語があまり上手ではありません。2018年8月に来日した当時19歳でした(当時の日本法の下では未成年者)。熊本県内の農園で働いて、収入の大半をベトナムの家族に送金していました。来日当時に借金が150万円あって、月額の手取りは最低賃金以下の12万円です。妊娠が知られると本国に送還される不安から誰にも相談できませんでした。実際、2017年11月から2020年末までの間に、妊娠または出産を理由とする技能実習の継続困難事例は637件もありますので、根拠のない不安ではありません。

また、当時職場にいた唯一のベトナム人の同僚が、県外の職場に特定技能の在留資格で転職してしまいました。ですから、相談できる相手がいませんでした。2020年7月頃に妊娠に気がついたようなのですが、どうしていいか分からないうちに月日が経ちます。

11月はみかんの収穫が非常に忙しい時期です。11月14日、収穫中に木から落ちかけたのが引き金になったのか、その日帰宅してから調子が悪くなり、翌日早朝に双子を死産しました。布団や畳などについた出産時の血痕を掃除する余裕もなく、残っている力を振り絞って赤ちゃんを箱に入れて、腰の高さ位のワゴン様の棚に置きました。

その後、彼女は監理団体職員に連れられて病院で診察を受け、そこで医師から警察へ通報されます。そして、11月19日、退院と同時に逮捕され、勾留されました。翌年1月20日に保釈されたのですが、それはたまたま支援団体につながることができたからです。しかし、Aさんはこんな辛い状況に置かれても、「子どもを捨てていません」という主張を変えませんでした。それが、一審、二審、そして最高裁への上告につながります。

一審、二審の争点は「私的埋葬を目的としてえい児の死体をタオルに包むなどした上、二重の段ボール箱に入れて接着テープで封をして、自室の棚の上にいた行為」が死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかどうかでした。遺棄にあたるかどうかのポイントになるのは、保護法益である、死者に対する一般的な宗教的感情や敬虔感情を害するかどうかです。

この技能実習生は月2万円で生活しているので大した家財ももたず、たまたまあった段ボール箱を棺に見立てて安置して、弔いの手紙も入れた。これは決して死者への宗教的感情を害するものではないと弁護側は主張しました。ところが警察側は、遺体を箱に二重に包んで一般の荷物のように装っており、これは隠匿であり、発見を遅らせた行為だというわけです。

この事件の一審は有罪、懲役8月で執行猶予3年。二審も有罪でした。では最高裁ではどうなったでしょうか。

人権問題を発見し、実現する役割を担えるのは「法律家」

最高裁は、一審および二審判決は判決に影響を及ぼすべき法令違反及び重大な事実誤認があるとし、破棄自判で無罪としました。

死体遺棄罪の「遺棄」は「習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放置しまたは隠匿する行為」と定義されていますが、本件の場合がその「遺棄」に当たるかは、以下の①、②の観点から検討すべきであるとしています。

- ①葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否か

- ②その態様自体が習俗上の埋葬等と相容れない処置といえるものか否か

そして、その態様自体が習俗上の埋葬等と相容れない処置とは認められないから、遺棄に該当せず。一審、二審は、②の観点からの検討を欠いたため重大な事実誤認をしたと判示しました。

この最高裁判決には、人権の観点からどのような意義があるでしょうか。ここには直接的な憲法判断は出てきませんから、これは憲法学の教科書に人権判例として登場することはないでしょう。しかし、人権判例ではないのでしょうか。Aさんが敗訴していたら、Aさんの人権はどうなっていたでしょうか。

たとえば、刑法190条の憲法適合的解釈という観点から、人権判例であると考えられないでしょうか。上記②の観点がない場合、憲法で保障されている権利を侵害する解釈になるという発想です。また、それが無理であるとしても、国際人権条約機関からは日本における技能実習生の扱いが人権条約違反であるという勧告が出ていますから、人権条約の観点から「Aさんを有罪にする解釈は人権条約違反である」と言えないでしょうか。

この事件が仮に有罪で終わっていれば、Aさんだけではなく、ほかの技能実習生、さらには日本の女性、とりわけ、10代、20代の女性も同じ危険にさらされます。「孤立出産」という問題があり、当事者の多くは10代から20代の女性です。とくに10代は知識がないので、妊娠に気がつかずにいるうちに駅のトイレで生まれたという事件が起きています。パニックになって子どもを置いてきてしまい、その子が亡くなるという不幸な結果も生じています。本件の一審や二審では、出産を他者に告げ、適切な行動がとれたはずだということを前提にしていますが、それは本当でしょうか。安心して妊娠、出産、子育てができる環境があれば、この事件は防げたし、Aさんもこんな目に遭いませんでした。

さらに、もう一つの背景として、技能実習制度の問題は無視できません。これはそもそも発展途上国を支援する国際貢献のために導入された制度です。しかし、実際には、日本の労働力不足を補うため非熟練労働力として使われており、労働者として保護されていないという問題が生じていました。国際人権機関やアメリカ政府からも、問題性を指摘されてきました。国際人権法の観点からすれば、奴隷制に近い状態です(前述した「ビジネスと人権」にも関わります)。しかも妊娠すると本国へ返すという違法な慣行も長年とられてきました。逆に言えば、「政府は何をしていたのか」を問題にする必要があります。また、憲法学は、外国人にも憲法上の権利は保障されている(権利性質説)といってきましたが、実際に保障されているのかという問題に向き合ってきたでしょうか。

2024年に入管難民法が改正され、現在の技能実習制度は2027年に廃止されて育成就労制度になる予定です。これまでに起きたような事件を繰り返さない運用がされてほしいと思いますが、そこに「人権」の視点が存在しなければ、同じことが繰り返されます。ではどうやって人権の視点を制度的に入れられるでしょうか。それは、憲法と国際人権法をつなぐということによって可能になるというのが私の見解です。

憲法と国際人権法をつなぐことの意義

最後に、憲法上の仕組みと国際人権法上の仕組みをどうつなぐかをお話しします(前掲の循環型人権システムの図参照)。まず「憲法だけがあって条約がない」というのがデフォルトの状態です。それぞれの憲法にある人権規定を、それぞれの国の統治機構が実現します。しかし、それだけで十分でしょうか。ここに条約が加わることで、守られる人権の内容が増えますし、その条約で規定されている人権を実現するための条約機関が、国内の統治機構に対して改善を促したり奨励したり、場合によっては、ヨーロッパ人権裁判所のように、判決という形で義務を課します。憲法と国際人権法をつなぐというときに、内容以上に重要なのは内外において人権を扱う機関をできるだけ増やし、それを相互につなぐことです。

たとえば、イギリスには憲法典はありませんが、前述したようにヨーロッパ人権条約上の権利を実現するために人権法ができ、同時に、議会に人権合同委員会もできました。政府が出す法案は全て人権合同委員会で精査されます。また、ヨーロッパ人権条約の影響で、独立した最高裁判所が設立され、国内人権機関(各国人権機関)として政府から独立した平等人権委員会も設立されました。イギリスで生じた人権問題は、イギリス国内にとどまらず国際機関でも扱われ、それが国内社会・国際社会の注目を集める形で循環しています(この段階では、もはや問題が忘却されません)。

これは、ヨーロッパだけの話ではありません。たとえば、韓国には国家人権委員会(国内人権機関の一つ)があり、人権に関する法律や政策への勧告や意見の発出、政府や民間による人権侵害に関する申し立てを受けて調査・勧告を行います。そして、1987年の憲法改正で設置された憲法裁判所があります。また、韓国は人権条約上の個人通報制度を導入しており、人権を侵害された個人が条約機関に直接通報できます。

これによって実際に改革された問題があります。韓国では、受刑者の選挙権は日本と同様に制約されていましたが、ヨーロッパ人権裁判所の判例を参考にしつつ、現在では受刑者の選挙権はく奪をやめました。また、良心的兵役忌避が認められなかったのですが、自由権規約委員会から条約違反の勧告を受け、兵役の代わりの代替手段を置きました。

では、日本の場合はどうでしょうか。日本は残念ながら韓国のような個人通報制度を導入していませんから、個人が国際機関に直接通報する仕組みはありません。しかし、現在、政府は8つの条約機関に対して、日本の人権状況に関する報告書を定期的に提出しています。条約機関はこれを審査して、評価し、問題点については改善を勧告します。政府と条約機関との間の定期的やりとりをもっと活用できます。現に、最高裁判所は違憲判決を出す際に、条約機関の勧告やヨーロッパ人権裁判所の判決に言及しています。

日本は、国内人権機関の欠如・個人通報制度の未導入を筆頭に、人権救済につながる仕組みが貧弱なために、裁判所をもっぱら救済機関と考えがちです。しかし、裁判所は権力分立を前提として司法権を行使する必要があり、それには限界があります。そこで、一つひとつのアクション(法制定にせよ、裁判にせよ、勧告にせよ)を単発で捉えるのではなく、それぞれが次のアクションにつながっていく可能性に注目して、人権問題をさまざまな機関をつなげ、その中で循環させる(使える機関を全部試す)ことの重要性に目を向けるべきだと考えます。問題が小さいうちに、どこかに相談、苦情、申し立てを行い、可能なかぎり次につなげていく仕組みです。それが私の名付けた「循環型人権システム」であり、そのなかでつなげる重要な役割を果たすのが、法律家の方々なのです。このシステムが活発になればなるほど、国内人権機関や個人通報制度の実現にもつながると考えます。

ぜひ皆さんには、人権を考えるときに憲法だけではなく、国際法やその他の諸法、外国法をアイディアのリソースとしてとらえていただければと思います。

*

えじま・あきこ 明治大学法学部、同大学院法学研究科を経て、現在、明治大学法学部教授(憲法・比較憲法担当)。博士(法学)。King’ College London, Harvard Law School, Faculty of Law (University of Cambridge), Hughes Hall (University of Cambridge), Wolfson College (University of Oxford) 等での客員研究員を経験。国際憲法学会理事、日本公法学会理事、国際人権法学会理事等、諸学会の理事・運営委員を歴任。国際人権法学会元理事長(2018-2021年)。明治大学グローバル人権クラスターを主宰。研究テーマは、憲法と人権条約をつなぐ多元的主体から成る実効的人権保障システム(人権法)(2023-2026年科研費基盤研究A)。近著に、『循環型人権システム―憲法・国際人権法・人権法』(信山社、2025年)。他の著作に『グローバルな立憲主義と憲法学』(編著、信山社、2024年)、「国際人権法学会の軌跡―人権と学際性―」(大津浩編『国際人権法の深化―地域と文化の眼差し』信山社、2024年所収)ほか。