自民党が大きく議席を減らすとともに、「参政党の躍進」が注目を集めた参議院選挙から2カ月。石破首相が退陣を表明し、自民党総裁選の投開票日もまもなくです。多くの人が「日本人ファースト」などの参政党の主張に共感し、票を投じたのはなぜだったのか。そして、ここから日本の政治はどこへ行くのか? 作家の雨宮処凛さん、政治学者の中島岳志さんのお話から、「日本政治の現在地」を見据えます。

「ピストルの弾」は、ずっと前から込められていた

雨宮 では、まず7月の参院選の振り返りから。……と言いつつそこから少し遡るのですが、私が「今回の参院選は参政党が票を伸ばすんじゃないか」と感じたのは、参院選1カ月半前の6月10日でした。

その日、何気なくSNSを眺めていたら、いつもは美容やダイエットやアイドルが主な話題の「キラキラ女子」アカウントが一斉に、「インバウンドの外国人がのさばってる」「このままじゃ日本がのっとられる」などと言い出していることに気付きました。多分、もともとは政治や社会問題には全然関心がなかっただろう、という感じのアカウントが、板橋区のマンションの「家賃2.5倍問題(※)」なんかを次々シェアしていたんです。

さらにはそこに「選挙に行かなきゃ」という言葉とともに参政党の画像や「日本人ファースト」という言葉が引用されている……。パズルのピースがばちっと合った気がして、マガジン9に「参政党が躍進する予感がする」という主旨のコラムを書いたんです。

その後は、本当に予想どおりでした。その数日後に、兵庫県尼崎市などいくつもの市議選で参政党候補がトップ当選、翌週の東京都議選でも参政党が3議席を獲得。そして参院選の結果になったわけです。

※家賃2.5倍問題:2025年1月、東京・板橋区にあるマンションの住民が、マンションを所有する中国系の企業から2.5倍を超える家賃値上げを突如通告された問題。「値上げによって住人を追い出し、より収益の上がる民泊に使用したいのでは」と指摘する声が上がった(のちに家賃値上げは撤回された)

中島 ずいぶん前のことのようですが、そこからでもまだ3カ月くらいしか経っていないんですね。

雨宮 そうなんです。「こんなに急速に社会の空気は変わるのか」と感じました。たとえば5月には、「外国人問題」なんてまったく争点に挙がっていなかったと思います。それがいきなり、たった3カ月で政治のトップ問題に躍り出てきて、参政党だけではなく他の政党も「日本人ファースト」と同じようなことを言い始めた。本来なら、それを諫めるべき立場であるはずの自民党も「違法外国人ゼロ」などと言い出すし、本当にたがが外れたという感じですよね。

こんなに多くの日本人が排外主義的な感覚を内面化していたことにも驚いたし、空気が急激に一方向に向かうという現象を目の当たりにして、「戦争ってこんなふうに始まるんだろうな」とも思いました。

中島 僕もほぼ同じ感想で、一気に来た、という感じがしました。ただ、それは「ある日突然起こった」のではなくて、ずっと弾が込められていたピストルの引き金が、たまたまこの3カ月で偶然引かれたに過ぎないのではないかと考えています。その「弾」になったのが、「インフレとインバウンド」です。

インフレは今回の選挙動向に大きな影響を与えた問題の一つでもありました。給与は上がらないのに物価だけがどんどん上がって、これまで買えていたものが買えなくなる。さらには、昨年から続く米不足で「米が買えない」という焦燥感も広がっていました。

一方で、昨年ごろからテレビなどでもやたらと「インバウンドの外国人が、日本の食事をおいしいと言って食べに来ている」という番組が流れていましたよね。それを見て、誇らしさを感じながらも「自分たちにはあんな高いものは食べられない」という、アンビバレントな思いを抱いた人は多かったのではないかと思います。そして、ゴミ出しのルールが守られていない、富士山に半袖短パンで登ろうとする人がいるなど、「ルールを守らない外国人」についても、あちこちで取り上げられていました。

そうした「インフレとインバウンド」の狭間で、多くの人が「自分たちは奪われている」という感覚を抱いていたのではないでしょうか。以前よく行っていた店が値上がりして行けないのに、そこに外国人が行っている。高くて自分たちにはとても泊まれないホテルも、外国人の宿泊客で埋まっている……そうして生まれた「奪われている」感覚が、いくつかのきっかけ──先ほどおっしゃった板橋区のマンションの問題などによって、一気に参政党支持へとつながったのが今回の参院選だったんじゃないかと思います。

出口調査を見ても、参政党に大きく流れたのは無党派層です。それほど選挙や政治に関心が強いわけではない人たちに参政党の主張が届いてしまったという問題をどう考えるかですよね。

中島岳志さん

雨宮 「キラキラ女子」アカウントの変化に気付いたのが6月10日だと言いましたが、その直前にはある声優のブログ炎上がありました。日本に来る外国人を「外来種」に例えて「規制しないとやばい」と書いたことなどが批判されたのですが、それを引用して「当たり前のことしか書いてないのに」と、批判する方に怒りを向けているアカウントがたくさんあった。もともと政治的なことなど触れていないようなアカウントです。

あとはやっぱり、おっしゃったように米の問題です。米が買えない、スーパーからなくなるというのは生活実感としてもすごい恐怖ですよね。

そうしたいろんな不安や不満が膨らんで、爆発寸前のところまで来ていた。それでも5月頃までは、「外国人が問題だ」なんて口にするのは躊躇している人が多かったと思います。それに免罪符を与えたのが、参政党の「日本人ファースト」だったんじゃないでしょうか。「日本人を優先すべきだ」「外国人がさまざまなことの元凶だ」という言葉が、急速に「堂々と言っていいこと」になってしまった気がします。

中島 おっしゃるとおりです。だから、この「日本人ファースト」的な風潮は、今後も長く続くだろうと僕は思っています。参政党が何かのきっかけで失速したとしても、また参政党のような、もしかしたらより悪質な集団が出てくる可能性が高いでしょう。

雨宮 排外主義的な風潮がヨーロッパなどでも強まっているのは知っていましたが、日本では外国人の割合もまだそこまで高くないし、一気にこんな状況になるとは思っていなかったので、とても驚き、恐ろしいと感じています。

「リスクと価値」から見る参政党

中島 世界的な潮流に目を向けると、参政党のような「右派ポピュリズム政党」の躍進があちこちで指摘されています。ただ、一方ではたとえばドイツでは新興の左翼政党が急速に伸びていたりもする。アメリカでも、少し前になりますが左派のサンダースが若い世代の支持を集めましたよね。

雨宮 右派も伸びているけど、それに対抗するような動きもあるということですか?

中島 はい。そう考えると、世界中で起きているのは単なる右傾化ではなく、既成政党に対する「NO」だと言えそうです。そして結果として、政権の多党化、連立の時代が始まっている。日本でも同じ現象が起きていると見ることができるのではないでしょうか。

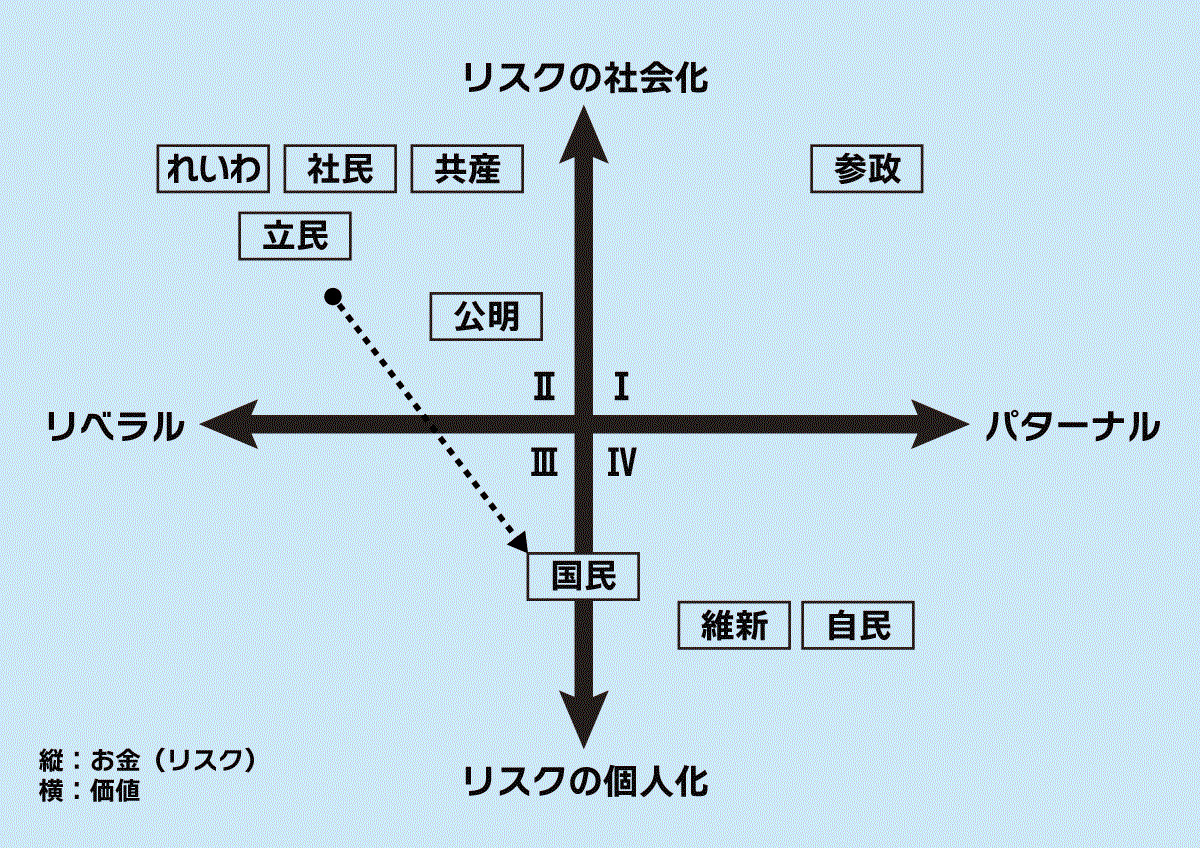

その中身を分析するのに、僕がよく使う、政治における「リスク」と「価値」のマトリクスを見てみたいと思います。

改めて説明しておくと、縦軸の「リスク」は国のお金の使い方の問題です。人が生きていく上で生じるリスクを、個人で背負うのか社会全体で分かち合うのかということですね。下の「個人化」の方向に向かえば行政サービスは縮小され、いわゆる「小さな政府」になる。一方「社会化」の方向に向かっていけば、再配分を強化してセーフティネットを分厚くし、クラウドファンディングやボランティアを通じて市民同士の助け合いも進めていこうという考え方になります。

横軸の「価値」は、直接的にはお金が伴わない価値観の問題。選択的夫婦別姓とか同性婚についての考え方が典型です。自分とは意見の違う人に対して寛容になろう、代わりに私の考え方の自由も保障してくださいね、という考え方の「リベラル」、強い力を持っている人間が価値の問題にも介入していくのが当然だとする「パターナル」がそれぞれ両極に位置することになります。

これは、そこに主な政党の立ち位置を書き込んでみたものです。価値観ではリベラル、リスクは社会化を目指すⅡのゾーンに位置しながら、なぜかⅣの自民党と連立を組んできたのが公明党。また国民民主党は、もともとは立憲民主などと同じあたりに位置していたはずが、徐々にⅢ、Ⅳに向かって動きつつあるといえると思います。

雨宮 参政党は「Ⅰ」のゾーンなんですね。

中島 僕はそう思っています。

価値観の問題においては、参政党は選択的夫婦別姓や同性婚に反対していたり、天皇主権や教育勅語の尊重など「戦前回帰」的な主張をしていたりと、非常にパターナルです。一方、お金の問題においては、消費税廃止を掲げ、積極財政を打ち出したりと、リスクの社会化的な主張をしていますよね。

今、自民党の支持者も含めて、これ以上のリスクの個人化を望んでいる人はあまりいないと思います。日々の暮らしは大変だし、グローバル化で農家や地域の商店街も疲弊して息絶え絶え。そっちをなんとかしてくれと考えている人のほうがずっと多いはずです。その意味で、実はⅠはかなり大きいゾーンでありながら、これまで該当する政党がいなかった。そこに参政党が飛び込んできたわけです。

参院選前、投票先を決めるのに「れいわ新選組か参政党か」で悩んでいる若者がかなりいるという報道を見かけましたが、この二つは実は縦軸の「リスク」、つまりお金の問題については同じところに位置しているんです。横軸である「価値」の問題にはそれほど関心がなく、それより毎日の生活が苦しいと考えている人にとっては、れいわと参政党にそれほど違いがあるように見えなかったのではないかと思います。

雨宮 どちらの政党も新しく、またこの苦しい生活をなんとかしてくれそうだ、ということですよね。だからそこに「参政党は排外主義で、差別的で」と価値の話をしてもなかなか伝わらない。すごく難しいなと思います。

ちなみに、「価値」の面では参政党はパターナルということですが、一方で政策を見ると微妙に「左派っぽい」ものも入っていますよね。自然環境を守るとか、オーガニックな農業の推進とか。さらに、スピリチュアルとか神社とか女性誌でおなじみのワードも散りばめられていて、これに安心感を覚える女性もいるだろうな、と思いました。

中島 「オーガニック」「自然と一体になる」「スピリチュアリティ」といったナチュラリズムと、天皇主権などのナショナリズムが結び付く。この現象については、何度か文章にしたことがあります。「国産の農産物」とか「日本の伝統」にこだわるあまり、「日本だけが素晴らしい」という右派的、排他的な主張に惹き寄せられていく。もともと、「ナチュラル」と「ナショナル」とは、語源が同じらしいんです。

雨宮 そうなんですか。

中島 どちらも、「もともとの生まれ」「原初形態」といった意味の言葉から来ているんです。それだけに、結び付きやすい面はあるんですよね。

それを体現していたのが、元首相夫人の安倍昭恵さんです。彼女は、「森友問題」で話題になった塚本幼稚園を訪れたときに、教育勅語を暗唱する園児たちの姿に「感動した」といって涙を流していた。一方で「家庭内野党」だといって原発には反対、オーガニックな食べ物を扱う居酒屋を経営するなど、「ナチュラル」にも傾倒していました。それと同じ流れが、参政党という形で顕在化してきているんじゃないかと考えています。

雨宮 たしかに、キーワードがまったく同じですね。安倍昭恵さんが政党になったら参政党、もしくは参政党を擬人化したら安倍昭恵さんになるんじゃないかという気がします。

雨宮処凛さん

「正しさ」に反発するポピュリズム

中島 「参政党の言っていることは差別だ」とか「憲法草案のここがおかしい」という話をしても伝わらないのは、「正しさ」への反発みたいなものが起きているからでもあるんじゃないかと思います。つまり、マスメディアとか論壇の人間が、そうした「正しい」ことを言ってくればくるほど、うっとうしい。むしろその「正しい」発言を、「バカコメンテーター」などと嘲り笑うことで溜飲を下げる……という感じですね。こうなると、ファクトチェックで「これは誤りですよ」「こちらが正しいですよ」と指摘してもまったく届かず、むしろ反発されるだけになってしまいます。

雨宮 ここ数年で、社会の中のいろんな価値観が急激に変化しましたよね。たとえば「MeToo以降」なんて言い方がされるくらい、セクハラや性加害に関する目線が厳しくなった。松本人志氏や中居正広氏が活動自粛や引退に追い込まれたのもそうですし、まさかあのジャニーズ帝国が崩壊するなんて、少し前なら誰も思わなかったでしょう。そういうことに対しても「なんでもかんでも『正しさ』を振りかざして取り締まるリベラルのせいだ」「余計なことをしやがって」と反感を抱いている人がたくさんいるのを感じます。

参院選前に、あるホストクラブ関係者がSNSに「参政党に投票した人には割引する」と取れる投稿をして炎上しましたが、ホストクラブもこの数年で、「悪質ホスト問題」などがあってすごく規制が厳しくなっているんですよね。それに対して、風営法改正案を出したのは立憲民主党であることに触れつつ、「どうせそのうちホストクラブ廃止とか言い出すからお前ら本当に投票に行け」という書き込みも見かけました。「正しさ」のもとで「自分たちの存在がなきものにされる」ような恐怖や怒りを感じている人はすごく多くて、それが参政党の躍進とも深く関係しているんじゃないでしょうか。

中島 こうした状況は、ポピュリズムの一つの特徴でもあるんです。ポピュリズムは、「あいつらが悪い」「やつらのせいで自分たちが苦しんでいるんだ」と「敵」を明示して、それに向けて人々の感情を動員していく。理屈ではなく、エモーショナルな部分に訴えるんですね。

そして、「敵」のあり方によってポピュリズムは右にも左にも振れる可能性があるわけですが、いずれにせよ共通するのは反「エリート」です。もともと、「一部のエリートだけが世の中を動かしていて、自分たちの声はまったく聞かれていない」と感じた人たちが、政権を倒すために立ち上がったところから始まった大衆運動ですから、当然と言えば当然ですね。

雨宮 だから「反マスコミ」にもなっていくし、ファクトチェックが意味を持たない。参院選前に、「#差別に投票しません」というハッシュタグが流行ったけれど「そうだね、差別はいけないよね」と思いながら参政党に投票した人も、かなりいたんじゃないでしょうか。すごく難しいフェーズに入っているなと感じます。

中島 さらに、こうした動きは最近の歴史修正主義の広がりなどにもつながっていると思います。かつて小林よしのりの『戦争論』などがそうだったように、これまでタブー視されて抑え込まれてきたこと、メディアや左派知識人が隠してきたことを、自分たちがはっきり言ってやるんだみたいな感覚があるんじゃないでしょうか。おそらく今後、そうした動きもさらに強まっていくはずで、これもとても深刻な問題だと思います。

民主主義と「移民」問題

雨宮 「日本人ファースト」についてももう少し話したいのですが、いま日本だけではなく世界のあちこちで、移民流入をめぐる意見の対立や衝突が起こっていますよね。少し前、移民問題の研究者などに話を聞く機会があったので、「こうした問題に対してうまく対処している国とか、解決の兆しが見えている国はないんですか?」と聞いてみたのですが、深く研究している人ほど「ありません」とおっしゃるんです。

中島 そうですね。基本的に、近代の「国民国家」という政治システムと、「移民」というシステムがかみ合っていないということだと思います。

雨宮 移民という存在が想定されていなかったということでしょうか。

中島 フランス革命以降、私たちの社会が作ってきたのは、「自分たちの主権は『国民である』ことによって担保される」というシステムでした。つまり、支配層に対する主権獲得運動や植民地支配に対する独立運動が起こることで、人々の間に「自分たちは○○人だ」という感覚が生まれてくる。そのようにして、主権獲得と国民国家というものが常に一体化して形作られてきたのが、今ある民主主義というシステムなんです。だから、もともと「国民」ではない、外からやってきた人たちを「主権者」として扱う制度にはなっていないんですね。

かつ、民主主義というものはやはりある程度「熟議」がベースになっているので、同じ言語を話し、同じ文化的背景を持った人たちが一定の政治的なまとまりを作っていくのがいいという考え方に基づいている。移民問題は、そうした近代の政治システム、国民国家という枠組みそのものに起こってきた「バグ」だとも言えるのではないでしょうか。

雨宮 誰もこれまで経験してこなかった「バグ」ですね。

中島 要は、民主主義が生まれてきたときに、こんなに人が移動して、世界が流動的になることは想定されていなかったんだと思います。その中で、外から来た人でも市民権を取得して「国民」というカードを手に入れさえすれば主権者になれるという、一種の「フィクション」を生み出してきたのがアメリカですが、そこですら「これ以上新たに移民は来るな」という排除が起こっているわけです。

さらに、スウェーデンなどの北欧諸国でも近年、「移民排斥」を主張する右派政党が伸びています。これらの国々では、「同じ国民同胞で困っている人がいたら利益を分け合って助け合おう」というリベラルナショナリズムが強く、だから再配分が手厚い「福祉国家」となってきました。ところがそこに移民がやってくると、「国民ではない人間がその利益にあずかろうとしている」という構図に見えるのでしょう、やはり不満が生まれてくる。こうした例を見ても、やはり民主主義と「移民」という存在との「食い合わせ」の悪さはあると思います。

解き方を知らない方程式に、世界が挑んでいる

雨宮 ということは、誰もその解き方を知らない方程式に世界中が挑んでいる、トライ&エラーを繰り返している状態だということでしょうか。

中島 そうなります。「こうすればいいんだ」という答えは誰も持っていない。でも、「移民」という存在はすでにあるわけですし、それどころか近い将来、日本人も国内では食べられなくなって、海外に「移民」として出稼ぎに行かなくてはならなくなるかもしれません。であれば、その「移民」「外国人」という存在をどのように受け入れていくのか、自分たちはどこまで多文化の状況を容認できるのかを、きちんと国民の間で合意を作りながら設定していくしかないでしょう。どうすれば人を傷つけない安定的なシステムを作っていけるのか、丁寧に調整を重ねていかなくてはならないんだと思います。

しかし、それをやる前に、生活が苦しい、将来が見えないといった、社会に広がる不満の「はけ口」に外国人が利用されているのが現状です。それも、本質的にはターゲットは「誰でもいい」んだと思います。かつては在日コリアンに対するヘイトスピーチが激化していたけれど、禁止する法律や条令ができたことでやりにくくなった。そこで今はクルド人への攻撃が激しくなっているわけです。タイミングが違えば、また別の外国人コミュニティが標的になっていたかもしれない。そうやって不満をぶつけるターゲットを常に探さずにはいられないほど、日本が貧しくなってきているんだと思います。

雨宮 私は20年くらい貧困問題に関わってきていますが、国はこの問題の解決をもう諦めたんだな、と感じています。政治は貧困や生活困窮の問題に手を付ける気がないとみんなが知っている、そういう状況が許されてきてしまった。だから外国人という「敵」を見つけて、それを叩いてガス抜きをする方向に社会が向かっている。「日本人ファースト」という言葉が、そういう機運を後押ししてしまった気がしています。

中島 そもそも「ファースト」って、特定の人を優遇せよ、ということで、根本的に差別性をはらんだ言葉ですよね。なのに、トランプ米大統領や小池東京都知事によって、なんとなく「問題のない言葉」のように扱われ、その差別性がしっかりと指摘されることがないまま来てしまった。でも、雨宮さんも以前どこかで書いておられたと思うのですが、その「ファースト」の中に自分が入っているとは限りません。次は自分も「ファースト」から排斥される立場になるかもしれないんですよね。

雨宮 日本では昔から、「外国人政策」といえるものがほとんどないまま、外国人に対して非常に場当たり的でなんのビジョンもないとしか思えない対応が取られてきました。「移民政策はとらない」と言いながら、バブルの頃はイラン人などオーバーステイ労働者を容認し、その人たちを追い出すのと並行して日系ブラジル人を入れ、同時に外国人実習生・研修生などをひどい待遇で働かせてきた。しかも今に至るまで、言語習得やルールの周知などの社会統合策はゼロ。外国人を受け入れるなら国が方針を決めてさまざまなことに対応すべきなのに、「入れない」という建前のもとで何もしてこなかった。

今の状況は政治の無策が招いたもので、当事者の外国人がその犠牲になっているといえると思います。

中島 おっしゃるとおり、きちんと国民に説明することもなく、外国人労働者を都合良く道具のように扱ってきたツケが、今来ているんだと思います。

雨宮 今年8月に、鈴木法務大臣が外国人の受け入れに関する私的勉強会の中間報告書を発表して、「政府として対策を検討する」と述べました。やっと最初の一歩を踏み出すという点で意味はあると思いますが、今のタイミングで方針を立てるととても排外的な内容になりそうで、それも心配です。

「自民党対参政党」の時代が来る?

雨宮 さて、石破首相が退陣を発表し、まもなく自民党総裁選です。その結果がどうなるかは現時点ではわかりませんが……。ここから、どうなるんでしょう。

中島 今、参政党は衆議院に3議席しか持っていないので、すぐに連立政権入りという話にはなり得ません。でも、この流れのまま次の衆院選を迎えれば、おそらくほとんどの選挙区で「自民党対参政党」という構図になるんじゃないでしょうか。そして、この二つの政党──パターナル対パターナルの二大政党制という時代が来るのかもしれません。

雨宮 そして他の野党は、いないも同然になってしまう……?

中島 既存のリベラル野党には、そういう未来が来るかもしれないことをちゃんと見据えていますか、と聞きたいですね。

初めのほうで、選挙や政治に関心が強いわけではない無党派層に参政党の主張が響いたという話をしましたが、それはいかに既成政党に見えていなかったものがあったか、ということでもあります。たとえば、作家の北原みのりさんが雑誌に、参政党の神谷代表が家父長制的な主張をし、過去には「天皇に側室を持たせるべき」といった発言までしているにもかかわらず、子育て世代の女性から一定の支持を得ているのはどうしてなのか、というコラムを書かれていました。北原さんは、必死で仕事と子育てを両立させても「それが当然」と言われて誰からも評価されてこなかった女性たちが、神谷氏の「今の社会は女性に働け、働けと言い過ぎている」という〈神谷氏の言葉に立ち止まった〉のではないかと指摘しています。

たしかに、神谷氏の演説で「今の女性たちは頑張りすぎている。子どもや家庭を大事にする専業主婦っていう生き方が認められてもいいじゃないですか」といった言葉を聞いて、涙を流していた女性がいた、という話も聞いたことがあります。こういう言葉が人々の心に「刺さった」というリアリティ、生活実感のようなものを、既存のリベラル野党はまったく見ることができていなかった。その事実に、まず向き合う必要があると思います。

雨宮 常に何かと競争させられているような今の世の中で、疲弊しきって傷ついている人たちがどれだけいるか。そのことを、おそらく神谷氏はよく理解していた。そして、既存のリベラル野党は見ていなかったということですよね。

中島 先の「マトリクス」でいえば、本来、立憲民主党をはじめとするリベラル野党が属する「Ⅱのゾーン」を望む人は非常に多いはずなんです。そこにリベラル野党の言葉が届かなかった、むしろ拒否されたのはなぜかを考えないといけないのではないでしょうか。

雨宮 私も、自分自身も含めた「リベラル」と言われる人たちの主張の「伝え方」について、いろいろと反省していたところです。同じような考え方の人たちの間でしか通じない「身内だけの言葉」になっていなかったか、と。

それと、特にSNSの時代になってから、リベラルと言われる人たちの間では、その中での意見の違いによる対立や排除がすごく目立ちます。外からは「すごい攻撃的で怖い人たち」みたいに見えていたんじゃないでしょうか。

中島 私たちは、自分の意見が正しいと思うと、つい「それ以外の人は間違っている」という態度を取りがちです。でも、それでは誰も意見に耳を傾けてくれない。議論しても相手の考えが変わる可能性がまったくないのであれば、誰も議論なんてしようと思わなくなるでしょう。まずは自分と違う意見に耳を傾けてみて、理があると思えば自分の意見を変えることもある。そういう前提での合意形成の姿勢を身につけなければ、誰もついてきてくれないんですよね。

雨宮 そういう意味では、今回の参院選結果はリベラルにとって、自分たちの「正しさ」を疑う絶好のチャンスだと思います。「なんで負けたんだろう」とみんな思っているだろうから。もしかしたら、自分たちの「正しさ」は、違う立場の人には違和感を抱かせるものだったのかも、と疑ってみる。そういう人の立場に一度立って世界を見てみる。そこから始めるしかないという気がしています。

*

(構成・仲藤里美)

あまみや・かりん 1975年、北海道生まれ。作家。反貧困ネットワーク世話人。フリーターなどを経て2000年、自伝的エッセイ『生き地獄天国』(太田出版/ちくま文庫)でデビュー。06年からは貧困問題に取り組み、『生きさせろ! 難民化する若者たち』(07年、太田出版/ちくま文庫)は日本ジャーナリスト会議のJCJ賞を受賞。著書に『学校では教えてくれない生活保護』『難民・移民のわたしたち これからの「共生」ガイド』(河出書房新社)など50冊以上。24年に出版した『死なないノウハウ 独り身の「金欠」から「散骨」まで』(光文社新書)がベストセラーに。

なかじま・たけし 政治学者。1975年大阪府生まれ。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専門は南アジア地域研究、近代日本政治思想。著書に『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)『思いがけず利他』(ミシマ社)『テロルの原点』(新潮文庫)、共著に『いのちの政治学 リーダーは「コトバ」をもっている』(集英社クリエイティブ)など多数。近著に『縄文 革命とナショナリズム』(太田出版)。