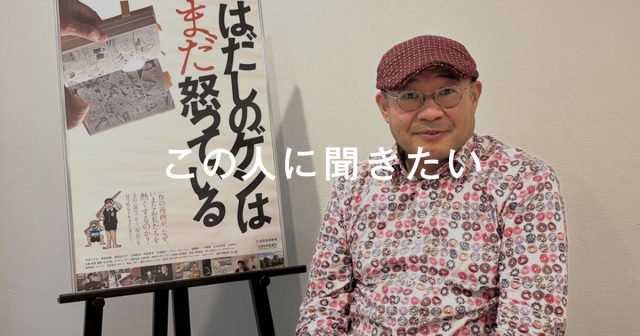

広島に落とされた原爆で被爆し、家族を失った少年ゲンが、貧困や偏見に苦しみながらも力強く生き抜く姿を描いた漫画『はだしのゲン』。主人公のモデルは6歳で原爆を体験した作者の中沢啓治さん自身です。「週刊少年ジャンプ」での連載が始まった1973年以降、多くの人に読み継がれてきた一方、少なからず攻撃の対象にもされてきました。込山正徳監督はこの作品に関わっている人々の懐に入り、相手の本音の言葉を引き出します。そして完成したのが、映画『はだしのゲンはまだ怒っている』。どうしてこのようなタイトルになったのでしょうか。

『アンネの日記』に匹敵する作品

――本作を撮ることになったきっかけを教えてください。

込山 私は『はだしのゲン』を読んだことがなかったんです。でも、この作品が図書館から撤去されたり、平和教材から外されたりしている(※)というニュースは気になっていました。そこでテレビのドキュメンタリー番組を企画する際、『はだしのゲン』をめぐる話は面白いのではないかと思って原作を読んだところ、これはすごいなと。

原子力爆弾が投下された広島がどのような惨状だったのかを少年の目を通して克明に記録している。ユダヤ人の少女がナチスドイツ統治下の生活を書き綴った『アンネの日記』に匹敵する作品であり、『はだしのゲン』は世界にもっと知られるべきだと思いました。

早速、調査を始めると、『はだしのゲン』を後世に伝えていこうとする人たちがたくさんいることを知り、彼らに語ってもらった作品が2024年放送のテレビドキュメンタリー『「はだしのゲン」の熱伝導~原爆漫画を伝える人々~』(BS12スペシャル)です。この番組は多くの反響を呼び、2つの賞(メディア・アンビシャス映像部門大賞、第15回衛星放送協会オリジナル番組アワード番組部門〈ドキュメンタリー〉最優秀賞)を受賞したのですが、テレビの時間枠では収まらないところがあり、これを映画に、と提案したところ、BS12 トゥエルビのプロデューサーである高橋良美さんが「やりましょう」と言ってくれました。それが今年の話で、それから数カ月で完成させました。

※2013年、島根県松江市教育委員会が、市内の小中学校49校に漫画『はだしのゲン』の閲覧制限を要請(その後、批判を受けて閉架の要請を撤回)。図書館からの撤去を求める声はほかの自治体にも寄せられた。また、広島市教育委員会は、市立小学校3年生向けの平和学習教材に引用掲載してきた漫画『はだしのゲン』を2023年度から削除している

©BS12 トゥエルビ

――冒頭で、『はだしのゲン』の作者である中沢啓治さんが当時見たものを広く伝えようと、広島でフィールドワークを続ける渡部久仁子さんが登場します。

込山 彼女は絵本版の『はだしのゲン』に描かれている原爆投下後の広島の絵を手に、中沢さんが見た8月6日の状況を説明しながら町を歩くフィールドワークをしています。中沢さんは目で見たものを写真のように記憶する能力、それを絵で再現する技術がとても高いので、絵を見ると当時どのような経験をされたのかがよくわかるんです。

渡部久仁子さん ©BS12 トゥエルビ

ゲンを排除しようとする空気感

――私は小学生の頃に『はだしのゲン』を読んだのですが、とても辛かったのを覚えています。その「辛さ」は、原爆による惨状だけでなく、戦争に反対するゲンのお父さんが憲兵に拘束されるところなど、戦争が敵との戦闘だけでなく、日常生活のなかにもずかずか入ってくることに対するものでした。

込山 『はだしのゲン』が図書館や平和教材から排除されるのは、戦時下の生活を生々しく描いているからではないかと思います。天皇制や軍部に対する批判的な部分も描かれているので、ある層の大人には気に入らなかったのでしょう。しかし、表向きにはそうは言えないので、ゲンたちが盗みをはたらいている描写は不謹慎だとか、浪曲を替え歌で歌うシーンを取り上げて、現代の子どもたちに浪曲はわからないとか、とってつけたような理屈を並べたのだと思います。

そうした空気感のようなものに真正面からぶつかってもらちが明かないので、『「はだしのゲン」を読んでみた』の作者である元サンケイ新聞記者でジャーナリストの後藤寿一さんにインタビューをしました。

――『はだしのゲン』は読者に間違った歴史認識を植えつけると同書で批判した方ですね。インタビューのなかで、「大東亜戦争」を肯定している彼は、漫画のなかで軍部が悪いかのように描かれていることを否定しますが、それ以外の物語は面白かったと話していました。監督とのやりとりには率直なものを感じました。

込山 『はだしのゲン』を排除しようとする空気感は何かを知ることが第一でしたから。あのインタビューで、後藤さんのような考え方をもっている人が一定数いるということを、観る人は想像できると思います。

――後藤氏は、太平洋戦争はアメリカの策略、陰謀であり、原爆を投下するまで日本に降伏させなかったのだとも言っています。彼と歴史観は違いますが、平岡敬・元広島市長も「相手がアジアだから(原爆を)落とした」と。しかし、日本では原爆をはじめとするかつての戦争の被害が天災のように語られることが多いのではないでしょうか。2016年に当時のアメリカ大統領、バラク・オバマ氏が現職として初めて広島を訪問した際、原爆慰霊碑の前で「空から死が降ってきた」と他人事のようなスピーチをしていました。

込山 広島の原爆投下による直接の死者だけで14万人以上という大量虐殺を犯したアメリカに対して謝罪を求めることは、私自身は当然だと思います。しかし、アメリカを批判しない、が日本政府の姿勢ですから、後藤氏や平岡・元広島市長の「アメリカは相手がアジアの日本だから原爆を落とした」というような言説には蓋をしたいのではないでしょうか。日本人のなかにも「原爆投下は仕方がなかった」という人がいるくらいです。そうしたなかでゲンだけがアメリカに真正面から怒りをぶつけているんです。

©BS12 トゥエルビ

――1978年に『はだしのゲン』の翻訳版第1号を手がけた編集者の大嶋賢洋さんは、アメリカではヒロシマ、ナガサキへの原爆投下を知らない人が多いこと、知っている人からは「リメンバー・パールハーバー」と返ってくることに驚いたのが、英語版製作のきっかけだったと語っています。大嶋さんをサポートしたのは、幼少のころ日本で暮らし、20代で再び日本に来た翻訳家のアラン・グリースンさんでした。

込山 パソコンもない時代に、彼らは漫画のコマを切り貼りして、そこに英語訳を挿入するという、ものすごく根気のいる作業をしたそうです。『はだしのゲン』のもつ力が2人を突き動かしたのでしょう。

――広島で被爆された江種祐司さんは、現実は『はだしのゲン』より、もっと凄惨だったと言っていました。原爆投下から9日後、江種さんが福山の実家で被爆による不調で寝ていたときに、戦時中は禁止されていた西洋音楽のモーツァルトがラジオから流れ、心と身体が震え、自分は音楽教師になろうと思ったというシーンがあります。

作曲家の山本加津彦さんは『はだしのゲン』が人生の指針となり、晩年の中沢さんが書いた詩「広島、愛の川」に曲をつけました。

当時、軍需工場での勤労奉仕中に被爆した阿部静子さんに、戦地から帰った夫が終生寄り添ったという話も沁みました。中沢さんの妻・ミサヨさんも、物腰やわらかですが、中沢さんの気持ちを内包されているのがわかる。もう登場する方々がすべて魅力的で┅┅。

込山 私はドキュメンタリーを軸に活動をしていますが、なぜカメラを回すかというと、自分の知らないことを知りたいと思うからです。その過程で皆さんが話してくださったことが、映画を観て頂いた方々に伝わることが本望です。『はだしのゲン』の話をすると、「私も読んだ」という人がたくさん現れる。この作品が実に多くの方の心に入っていることがわかりました。

江種祐司さん ©BS12 トゥエルビ

怒りが行動にならない理由

――込山監督のおじい様は、広島・長崎への原爆投下の5カ月前、米軍による東京大空襲でお亡くなりになっているとお聞きしました。

込山 祖父には会ったことはないし、子どもの頃は東京大空襲がどういうものかもよくわからなかったのですが、当時のことを話す母は、自分が12歳のときに父親の命を奪ったアメリカと日本の軍部に対してとても怒っていました。B29戦略爆撃機は町を取り囲むように焼夷弾を落としたそうです。住民が外に逃げられないように。一般市民を標的にした残酷な大量虐殺で、これも戦争犯罪です。

『はだしのゲン』の原作を読んだとき、会ったことのない祖父が戦争に反対するゲンのお父さんと重なったんです。祖父はキリスト教会に通っており、敵国の宗教を信じる非国民だとして特高警察に捕まったという話も母から聞いていました。だからゲンの怒りが伝わったのかもしれません。

――いま日本でもイスラエルのガザへの侵攻に反対するデモが行われていますが、戦争や虐殺には反対でも、怒っている人、声を上げる人に対しては距離を置こうとする人もいます。その感覚は何だと思われますか。

込山 自分も含めてですが、行動を起こしても何も動かせないのではないかという無力感があるのではないでしょうか。物価も上がり日々の生活だけでも大変、ましてやガザは遠いし、というような。遠いところで起こっていることを自分事として受け取ってもらうのに映像の役割は大きいと思います。ガザで血だらけで泣き叫ぶパレスチナ人の子どもを見たら、「これは何だ」と思うでしょう。そして「何かしなければ」と考えるかもしれない。映像だけではありません。文芸、漫画、演劇、音楽など、表現活動には人を動かす力があると思います。

最初の問いである、本作を制作したきっかけに話を戻せば、テレビのドキュメンタリー『「はだしのゲン」の熱伝導』では『はだしのゲン』を伝える人にフォーカスしました。じゃあ、これを映画にすることの意味は、と問うたときに出てきたのが「怒り」だったんです。広島、長崎であれほどの惨事が起きたにもかかわらず、いまも戦争はなくならず、核軍縮も進んでいない。それどころか核を脅しに使う国もある。もしいまゲンが生きていたら、「俺たちがあんな目に遭ったのに、世界はぜんぜん変わってないじゃないか」と怒るだろうと。だからタイトルは『はだしのゲンはまだ怒っている』。現在にも連綿と続いているテーマなんです。

(取材・構成/芳地隆之)

*

こみやま・まさのり 1962年横浜⽣まれ。⽇本⼤学芸術学部映画学科卒業後、フリーの映像ディレクターとして、約40年間ドキュメンタリー番組を制作。テーマは主に市井の⼈々の喜びと悲しみ。『春想い 〜初めての出稼ぎ〜』(94/フジテレビ『NONFIX』)でギャラクシー選奨受賞。『⽣きてます16歳 〜500gで⽣まれた全盲の少⼥〜』(00/フジテレビ『ザ・ノンフィクション』)でATP総務⼤⾂賞受賞。フジテレビ『ザ・ノンフィクション』で『われら百姓家族』『⼥装と家族と終活と~キャンディさんの⼈⽣~』などを手掛ける。著書に『パパの涙で⼦は育つ―シングルパパの⼦育て奮闘記』(ポプラ社)。

*