菅新政権が動き出しましたが、高い内閣支持率のうちに年内総選挙を仕掛けるのではという「情報」も飛び交い、永田町を中心に俄然慌ただしい様子になっています。コロナ禍を経てさまざま問題が浮き彫りになった今、どういう社会・政治を作っていくのか、まさに問われるのは選挙で政治家を選ぶ私たち「有権者」です。しかし、その意識は今回の経験を経て変わっているのでしょうか。――政治を扱ったドキュメンタリー映画としては異例のヒットを飛ばしている映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』(大島新監督)の主人公・衆議院議員の小川淳也さんにお話を聞きました。(その1)はこちら。

――今回、新型コロナウイルス感染症の影響を世界各国がほぼ同時に受けたわけですが、各国のリーダーの対応、それぞれの国が打ち出した国民への支援や政策が注目されました。

小川 たとえばコロナ禍という世界共通の逆境の中でも、ドイツのメルケル首相、ニュージーランドのアーダーン首相らは、困難を政権のエネルギーに変える力量と見識を発揮しました。かたや安倍さんは十分な対処ができたのか、多くの国民が疑問に思っています。しかし、どういう政治を選ぶのかを決めるのも、それぞれその国の国民なのです。私たち国民一人ひとりがそのことを引き受ける責任感がないと、物事は始まらないのです。

――海外と日本のその違いはどこから来るのでしょう。

小川 ひとつには歴史的な問題があると思っています。とくにヨーロッパでは、他国の侵略や異民族による支配が繰り返されてきた歴史があり、政治がどうであるかによって興国と亡国を繰り返してきたという記憶が国民一人ひとりに刻み込まれているので、だれにとっても政治は他人ごとではありえないのではないかと感じます。

一方、日本の場合は、外国の侵略によって国家の体制、社会、文化を根こそぎ持って行かれるような歴史的体験がないんです。その結果、政治がプロ野球と同列に、床屋や居酒屋談として論じられる傾向があります。

与党支持者はジャイアンツファン、野党は阪神ファンのような、そんなどこか他人ごと、よそごとで、政治が自分の身に降りかかってくる切羽詰まった問題になりえない。それが日本の政治のひとつの問題だと思います。

そもそも投票するのは有権者の半数です。11年前には約70%の投票率で民主党政権が誕生したわけですが、それに失望して国民は裏切られた気持ちになり、あきらめと政治不信が深まってしまった。忸怩たる思いです。

ところが、今回このコロナ禍では、ついに政治が生活の現場に土足で踏み込んできたわけです。働くな、外へ出るな、店を閉めろと言われるけれど、なぜなのかちゃんとした説明もない。その代償はどうなるのか、これから何が起きるのか、政治からは何も示されず安心できない。みんなには初めての経験で、驚いたのではないでしょうか。

それでも、その後安倍さんが辞意を表明しただけで、自民党の支持率が20%も上がった。このコロナ禍を経てなお、日本の政治はきわめて情緒的だなと思います。どこか気楽で、政治家に対してシビアになれない。結果として甘いリーダーシップを許してしまっています。

――「本当にこんな政治・社会のままでいいんですか?」とまさに問われるべきは有権者ですね。

下り坂の時代をどう生きるか

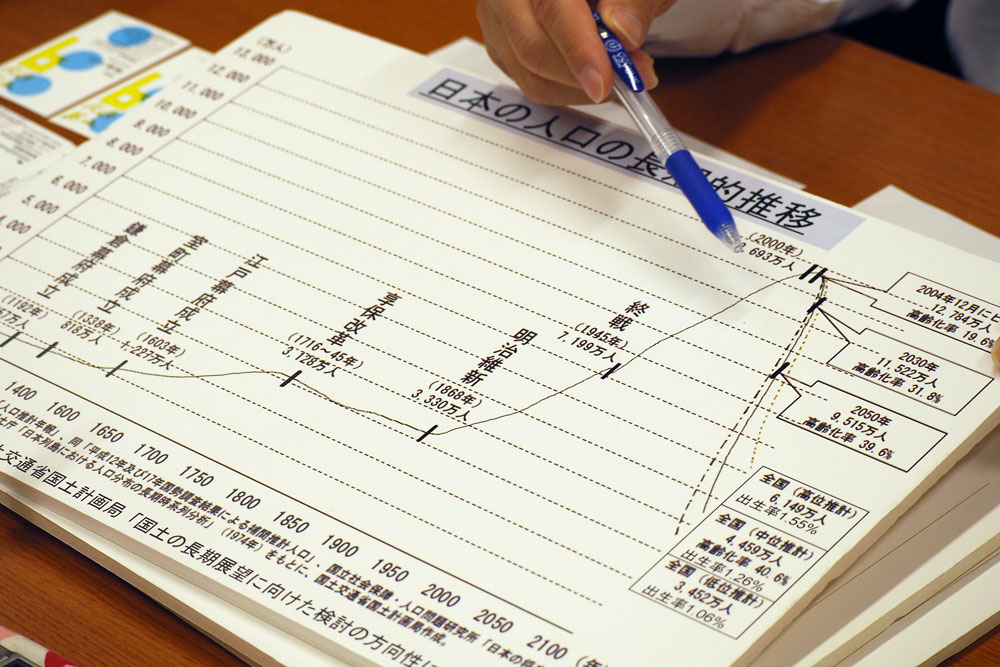

小川 人口推移の図を見ていただけるとわかるのですが、日本はこの150年あまりでびっくりするくらい変わっているんですよ。

人口だけでも、1000万から3000万人くらいだったのが、明治から百数十年で急激に1億2000万人と4倍に増えている。その上昇曲線が未だに日本人の頭のなかにある。で、なぜ成長しないのか、なぜ子どもが増えないのか、給料は増えないかとか、上昇曲線の時代のままの発想から抜けられない。

現実には、日本の人口は急速に下降線を描いています。どの国のどの時代にもなかった、初めての経験です。そのことを政治がきちんと定義して、今直面している課題は何なのか、どうするのかを示さなければいけない。それにもかかわらず、安倍さんはアベノミクスだなんだと、上昇曲線の幻想をなんとか振りまき続けようとして、うまくいかなかったわけです。

これまで経済成長、賃金拡大、雇用拡大と順調に上昇し続けた時代の政治と、下降曲線に入った時代の政治はまったく違う。いかにして下り坂を正しく下るのか、ソフトランディングさせるのか、これまでとは技術的においても国民との信頼関係においても、全く違う政治の力量が問われます。

右肩上がりの時代の政治は、所詮、飴とパンを与える政治だった。信頼されていない政府からもらったものでも、飴は甘いし、パンがあれば一応おなかはふくれます。

しかし、下降時代はそうはいかない。指導者にはものすごい知恵と努力が必要だし、国民との信頼関係の強度が死活的に問われる。なぜなら国民に相応の我慢や辛抱、負担をお願いすることになるからです。信頼の置けない指導者だったら、国民は聞く耳を持たないでしょう。

人口総量だけでなく、人口構成も大きく変わります。1960年代のピラミッド型から、若年層が減って高齢者が増える逆ピラミッドに変形する。そうなったらこれまでの現行制度のままで乗り切れるはずはないのです。国民もそのことは薄々わかっているのだけど、はっきり定義してくれる人がいない。

――それはなぜでしょう。

小川 まず多くの政治家が、都合の悪い現実を知らない、見ようとしない。この先、人口や社会構造の変化について真剣に国民と討議して解決策を見出す能力も自信も持てないのでしょうね。

この先の日本社会をいかにして構造的、体系的に組み立て直すのか、持続可能な社会を回復させるか。この命題を前にして、日本国民もこれまでのようにのんきに構えてはいられなくなるはずです。政治をプロ野球と同じレベルで気楽に傍観している場合ではないのです。新たなリーダーシップの形、政治の機能を支える国民との信頼強度などは、最終的には有権者一人ひとりの当事者意識によって成り立つものですから。

ただ、これからの時代に耐える政治的リーダーシップ像がいかなるものか、だれも見たことがないので具体的なイメージすらわきません。

人間って見たこともないものは、欲しがれないでしょう。たとえばスマートフォンが登場する前に、それを欲しがったのはスティーヴ・ジョブズくらい。だから具体的なモデルを見せないといけない。

――たとえば内閣府のHPには「ムーンショット目標」というのがありますが、「2030年までに、1人で10体以上のアバターを持つ、その運用等に必要な基盤を構築する。急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く」として、このプロジェクトに予算もちゃんとつけられています。でも、これが少子高齢化対策だと言われても「本気なのか?」と唖然としてしまいます。

これから必ずやってくる「超少子高齢化」時代において、税収だけで社会保障をまかなえるのか、公正な税負担とは何か、国債は果たして借金なのかなど、国民を巻き込んだ議論は必要だと痛感しています。ただ、将来の少子高齢化を見据えた政策も必要な一方で、明日の生活も立ち行かないという切迫した目の前の貧困の問題もありますね。

小川 これまでは経済成長すれば、雇用拡大し、賃金上昇し、生活向上するという正のリンクが機能していたので、政府は経済成長を目標にして「あとは自己責任で頼みますよ」という社会でもよかった。経済成長は担保するから、あとはそれぞれの努力で働いてお金貯めて、子育てをして、人生全うしてくださいというモデル、これは成長期には成り立つかもしれません。

しかし、今後はこれまでのような高い経済成長はのぞめない。加えて環境調和を度外視した経済成長は害悪であり、もはや許されないことが明らかになりつつあります。さらには少々成長したとしても、技術革新とグローバル化により、昔のような雇用拡大、賃金上昇は期待できません。つまり人間の労働価値が、どんどん安く買い叩かれる時代に入っているので、システムやソフトウエアを開発した人に富が集中して、多くの国民のところには回ってこないのです。

「経済成長を担保するから、あとは自己責任で」というこれまでの社会モデルは、すでに崩壊しています。ですから政治のターゲットを、経済成長から生活保障にダイレクトに切り替えるべきというのが私の政策テーゼです。

具体的には2点あります。医療、介護、教育など、人生全般を支える公共サービスを、限りなく無償でだれもが安心して使えるものにすること。もうひとつは思い切った現金給付です。ベーシックインカム、あるいは基礎年金のような形で、全世代に現金を支給する。この2つを二本立てでやる。

それには莫大な財源が必要です。低成長下の安心社会のためには、相応の国民負担が必要だということを、逃げずに正面から国民に問い、議論する。そういう政治が必要な時代の玄関をすでにくぐっていて、いまや中廊下にさしかかっていることに、政治家も有権者も気づかなければいけない。

――ヨーロッパ型の社会民主主義的福祉国家には財源が必要なのはわかるのですが、そのためにどうすべきだとお考えですか?

小川 消費税も含めて公平な税制が必須です。ざっくり言うと、日本ではここ数十年間で所得税が15兆円減、法人税が10兆円減って、その合計25兆円分消費税が増えています。それに対する国民の被害感情、嫌悪感が非常に大きいのはわかります。

――消費税増税の分が、まるまる社会保障には使われていないですよね。払われるべき高額所得者の税金がタックスヘイブンに逃げているなど、税に対する不公平感、不信感は深刻です。それに消費税は、所得の低い人への負担感が大きく、格差を助長するなど、公平な税制とは言えないのではないでしょうか。

小川 消費税そのものに加えて、その先の社会像が見えないことに問題があるのだと思います。たとえば消費税を1%あげたとしたら、約3兆円が政府に入る。それを一億人に配るとすると一人3万円です。税金を上げたら3万円が自分のところに入るとわかれば、その対応関係が目に見えることで納得感が高まります。

消費税も含めて、「誰かだけが得してる、損してる」ではなく、フェアで公平感、納得感のある透明性の高い税制が必要です。フェアな国民負担を設計して、その上にはじめて安心社会は成り立つと思います。若い人が多ければ自助自立である程度やっていけるかもしれませんが、これからの高齢者層がふくらむ人口構成の社会では、介護、医療などの公共空間を広げないとやっていけません。

安心して税金を預けられる政権を

小川 おもしろい思考実験を学生さんとやったことがあります。下記のような条件を掲げて、もし選べるとしたら、どこに住みたいか、10人の学生さんに聞いてみたのです。

日本を沖縄、九州、四国、本州、北海道の5ブロックに分けて、消費税と社会保障のパターンを提示する。

・沖縄は消費税ゼロ、ベーシックインカムのような現金給付もなし。

・九州は消費税20%で、毎月5万円を給付する。

・四国は消費税ゼロ、国の借金を含む創造マネーで毎月5万円給付する。

・本州は消費税40%で、毎月10万円を給付する。

・北海道は消費税100%で、さらにAとBの2コース用意する。

A)毎月25万円給付のみ

B)毎月10万円給付に加えて、医療、教育、介護、福祉などの社会サービスがすべて無償で受けられる。

結果は、10人のうち8人が北海道のBを選びました。そのとき確信したのは、国民が本当にいやがっているのは税負担ではなく、税を信頼して預けられない政治なんだ、ということです。

目の前のことだけでなく、子、孫世代を見据えて、持続可能な社会をどう選択するかという問いに対する、一つの答えがこれなんですね。

――興味深い実験結果です。たしかに社会サービスが貧弱では、安心して暮らせません。

小川 いま待機児童1万人と言われますが、一方で基礎年金で入れる特養への入所待ちの待機老人は50万人です。それによる介護離職、家庭内介護、老老介護の問題は深刻です。社会サービスを思い切って底上げしないと、これからの時代は立ち行かなくなります。

新たな時代は、新たな政治によって担われる。そして新たな政治は、新たな時代にふさわしい政治家によって担われる。その新たな政治家は、新たな有権者からしか生まれない。有権者の思考回路が古いままでは、新たな政治家は生まれようがない。

究極は、有権者が政治家に何を望むのか、何を突きつけるのかが変わらない限り、新たな政治家は生まれない、そして社会は変われないのです。

――やはり問われているのは有権者の意識ということですね。そのことを政治家の皆さんからも、ぜひ国民に届く形で大いに発信してほしいと思います。

(聞き手/塚田ひさこ 構成・写真/マガジン9編集部)

*

おがわ・じゅんや 衆議院議員(比例代表四国)。1971年香川県高松市生まれ。高松高等学校・東京大学法学部を経て、1994年に自治省(現総務省)に入省。2005年の衆議院選挙で四国比例区より初当選。民主党、民進党、希望の党、無所属、立憲民主党・無所属フォーラムを経て、現在は立憲民主党所属。