はじめに

7月26日からパリ・オリンピックが始まった。前回の東京オリンピックでは、誘致に関わる買収疑惑、差別発言、新型コロナによる無観客試合、その後の汚職事件の発覚など、不祥事やイレギュラーな事態が相次いだ。今回はウクライナ東部へのロシア侵攻、イスラエルによるガザ地区への無差別攻撃が続くなかでの開催である。しかも、ロシアと、その同盟国ベラルーシの選手は国を代表して参加するのを禁止される一方、イスラエルに対しては何のペナルティもない。このダブルスタンダードはオリンピックの歴史に新たな禍根を残すことになる。平和の祭典たるオリンピックが、その存在価値を問われたことは過去にもあった。それを繰り返さないために、いまから1世紀ほど前の時代に遡ってみたい。

現代オリンピックの原型

ベルリン・オリンピックは1936年8月、アドルフ・ヒトラー率いるドイツ国家社会主義労働者党(ナチス)が政権を奪取して3年目に開催された。ヒトラーにとってオリンピックはビッグビジネスだった。「きたるべきオリンピックで、われわれは新ドイツの文化的な業績と実力をはっきりと示さなくてはならない」とスポーツの祭典を国威発揚の場ととらえていた。

オリンピックのメインスタジアムは10万人収容可能な競技場として建設された。建築資材はコンクリートではなく自然石。競技に関してはレース判定のために1,000分の1秒まで計れるカメラが開発され、マラソン競技のためにメインスタジアムのゲートには巨大な時計が備えつけられた。大会の日程は過去のデータからもっとも気候のいい時期を選んで決定されている。選手村は森のなかに設営された。食事は米国人にはビーフステーキやアイスクリーム、フランス人には良質なワイン、英国人にはオートミール、紅茶、日本人にはごはんと漬物が用意されたという。報道関係者の席は、メインスタジアムのヒトラーや各国要人が集うロイヤルボックスの真上に設置し、古いビルを改造してできたプレスルームには3,000以上の机、たくさんのタイプライター、電話ボックス、現像室がつくられ、各国語専門のタイピストまで待機していた。

ナチスがメディアを重視していたのがわかる。

聖火リレーが始まったのは第11回目となるこのベルリン・オリンピックからである。ギリシャのオリンピア神殿跡で採火された松明は、3,075km先のドイツの首都まで千数百人のリレーによって運ばれた。ギリシャ・ローマに代表される欧州文明の正統な継承者がドイツであることを可視化しようとしたのである。

テレビ放送もオリンピック史上初だった。各会場に白い大砲のようなテレビが備えつけられ、ベルリン市内に街頭テレビが置かれ、中継は午前10時から正午、午後3時から7時、夜8時から10時まで、計3回8時間行われた。ベルリン・オリンピックが現在のオリンピック中継の原型をつくったといえる。

芸術か、プロパガンダか

オリンピックの記録映画も製作された。監督はレニ・リーフェンシュタール。彼女は1934年、ニュルンベルクで開催されたナチスの第6回党大会を映像に収めていた。『意志の勝利』と名づけられた作品で、リーフェンシュタールは上方からパンしながら、画面からあふれんばかりの群衆を撮りつつ、演説をするヒトラーや啓蒙宣伝相のヨーゼフ・ゲッベルス、それに陶酔して聞き入る党員らの表情をクローズアップ。カメラを空間移動させながら、引きと寄りを巧みに使い分けることで立体的なスペクタクルに仕立て上げたのである。

その腕を買われたリーフェンシュタールは、ベルリン・オリンピックにおいてはカメラマンとともにクレーンに乗って競技場を俯瞰したり、フィールドに穴を掘ってローアングルを狙ったり、いままでにない構図で各国選手たちの躍動する肉体をスクリーンに映し出した。タイトルは『民族の祭典』『美の祭典』。ベネチア国際映画祭で金獅子賞(グランプリ)を受賞した彼女の作品は、斬新な手法による映像が賞賛されたが、民族間の優劣を競う様子を見せつけるようでもあった。

ドイツ国内の反ユダヤ的な風潮に米国などからベルリン・オリンピックをボイコットする動きもあった。しかし、IOC(国際オリンピック委員会)は「ベルリン開催は(ナチス・ドイツ以前の)ワイマール共和国時代に決定されたもの」「ナチスのユダヤ人政策は国内問題であり、IOCは他国の内政に介入しない」としていた。

東京オリンピック

嘉納治五郎と副島道正はベルリンに続く1940年のオリンピックを東京に招聘するために奔走していた。

講道館柔道の生みの親である嘉納が国際オリンピック委員会(IOC)の委員に選出されたのは1909年である。副島はそれから25年後の1934年にIOC委員に選出された。副島の任務のひとつは、1940年のオリンピック開催都市として東京とならんで立候補を予定していた最大のライバル、ローマに辞退するようイタリアの首相ベニート・ムッソリーニを説得することであった。副島はベルリン・オリンピックの前年、1935年2月にムッソリーニと会見し、「1940年は日本にとって皇紀2600年にあたるため、国をあげてオリンピック招致を望んでいます。この国民の気持ちを尊重して、この年の大会を譲っていただけるのであれば、日本はご希望にしたがい1944年の大会がローマで開催されるよう努力します」と伝えたという。

国内では「ドゥーチェ」(首領)と呼ばれていたムッソリーニは副島の要請に合意。同年10月24日にイタリア政府は第12回のローマでのオリンピック開催を断念し、東京に招致したいとする日本政府を支持するという声明を出す。

しかし、東京オリンピック実現には大きな壁があった。満洲国の存在である。IOCのなかでは国際社会から承認を受けていない満洲国のオリンピック参加は難しいとの見解を示す委員もいた。一方、満洲国内では、自国の参加が認められないような東京オリンピックならば開催を拒否すべしという声が強くなっていた。

当時のイタリアは、1935年にアフリカのエチオピアに侵攻して全土を占領し、イタリア王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世を皇帝とする東アフリカ帝国を建国させた。同国も満洲国同様、国際社会からの厳しい非難にさらされていた。イタリアも日本と同様の弱みを抱えていたからこそ、平和の祭典であるオリンピックが開催されれば、自らの正当性を示すことができると考えたのである。

1936年8月1日、オリンピック開催を間近に控えているベルリンへ向かった東京オリンピックの招致団はヒトラーに会見。フューラー(総統)は表情を変えることなく、「東京市長の意向は了解した」と答えた。両国の間では日独防共協定の締結が準備されており(同年11月25日に締結)、日本が国際的なファシズム陣営に参加する姿勢を鮮明にしたこともヒトラーの判断に影響を及ぼしたのだろう。ベルリン・オリンピック開催直前の7月29日に開会したIOC総会の3日目、投票総数63のうち、東京36、ライバルであるヘルシンキ27で東京開催が決定した。

戦火の拡大

ベルリン・オリンピックの翌年、日中戦争が勃発する。1937年7月7日夜、北京郊外盧溝橋付近で日本軍一個中隊が演習中に数発の銃声が響き、日本兵一人が行方不明になった。この兵は後に発見されたが、日本側は中国国民党の蒋介石が率いる中国国民革命軍の攻撃とみなし、戦闘の火ぶたが切られた。これは「盧溝橋事件」と呼ばれ、当初は局地的なものに留まると思われたが、戦線はずるずると中国全土に拡大していった。

日本国内では東京オリンピックに対する風当たりが強くなっていた。衆議院議員で立憲政友会代議士の河野一郎も強く反対した一人である。

「今日全国の青年団でオリンピックを目標に練習をしてみたり、準備をしてみたりするような呑気な青年団は一つもない。私の知る限りでも、もう一切の運動競技を中止しよう……その時において政府自身が肚が決まらぬとは一体何だ、そんなことで精神総動員であるとか何だとかいうようなことを言って、一体どうなるのか、本当の政府の肚は何処なんだ……軍人さんが馬術の練習を止めるならば、国民も(オリンピックを含めて)全部止めなければならぬ、これが日本国民の華である。この認識をどうして持たないか」

嘉納治五郎は、スポーツは時の政治に左右されてはならず、国際情勢が緊迫するときだからこそ、オリンピックが平和に寄与するとの考えを貫いていた。そして東京オリンピック開催は国際協約であり、何としても守り抜かなくてはならないと主張した。嘉納は自身が生んだ講道館柔道の理念として「精力善用」「自他共栄」を掲げていた。前者は、目的を達成するために精神と身体の力を最も有効に働かせよ、後者は、お互いに融和協調して共に生き栄えることが大切、という意味である。スポーツは勝負事であるが、相手があってこそ成り立つ。戦う敵に敬意をもっていなくてはならない。いわゆるスポーツマンシップを、嘉納は「勝ってもおごらずに、負けてくじけずに」と表した。

そして返上

しかし、状況は悪化の一途を辿る。オリンピックの東京開催の決定から1カ月後の1936年9月3日のラジオ放送で平生釟三郎・文相は、大会開催に当たっての国民の覚悟として、「一、日本全国民が確固不抜の日本国家観念と、光輝ある武士道精神とを益々明徹せしめ以て、世界の列強間に於ける日本の正しい地位を認識すること。二、お祭り騒ぎに走ることなく、真の日本の位置を自覚し、真の体操競技の精神を体得して、苟も頽廃的気分に堕ちることは絶対に許されない。三、我が尊き伝統たる武士道の精華は、国民全部が一人残らず、克く己を捨てて皇国のために犠牲になることを以て本来の面目とするもので、この精神により、全世界十七億の指導国民の一たる日本人の徳風の大成向上に留意すること」の3条件を強調していた。オリンピックがもっている国際性や中立性とは真っ向から対立するものだった。

戦争による軍事費の膨張もオリンピック開催を難しくしていた。それでも嘉納は1838年2月、カイロで開催されるIOC総会出席のために日本を発ち、総会では1940年の東京大会ならびに翌年2月の札幌での冬季オリンピックの開催が確認された。嘉納はその後、カイロから米国を経由し、氷川丸で太平洋上を日本へ向かったが、1938年5月4日、急性肺炎のため船上で急逝する。享年77歳であった。

嘉納死去の翌年、英国、米国、スウェーデンなどが日中戦争の終結が見られないことを受けて、不参加の意向を示す。6月20日付『ニューヨーク・タイムズ』は東京大会ボイコットを呼びかけた。

「ベルリン大会が真の国際平和と親善になんら貢献しなかったように、きたるべき東京大会もオリンピック本来の目的達成に役立つことはないだろう。さらに、米国選手がベルリン大会に参加したことがナチの宣伝をある程度まで助ける結果となったのと同様に、東京大会に参加すれば日本の宣伝に利用されることになるだろう」

嘉納治五郎ととともにIOC委員を担った副島道正は、この間、東京オリンピックの開催に尽力していた。しかし、欧米諸国がオリンピックをボイコットすれば日本の面目は丸つぶれだ。平和の祭典は成り立たない。副島はオリンピック開催の返上を日本政府に働きかける。

1939年7月15日、日本政府は東京オリンピックの返上を閣議決定した。それから1カ月半後の9月1日、ドイツはポーランドに攻め入り、第二次世界大戦が始まった。

アベベのゴール、ごちゃまぜの閉会式

東京オリンピック返上後、オリンピックが再開されたのは1948年のロンドン大会だった。日本とドイツは招待されず、復帰は1952年のヘルシンキ大会まで待たなければならなかった。

1960年のローマ・オリンピックで、国際スポーツ界では無名であったエチオピアのアベベ・ビキラがマラソンを制した。アフリカ選手として初めてのメダル獲得である。ムッソリーニのイタリアが植民地としていたエチオピアのランナーが、かつての宗主国の首都ローマでゴールテープを切った。シューズが合わず、素足で走ったアベベは「裸足の英雄」と呼ばれた。

続く1964年の東京オリンピック。返上から24年後の実現である。これを『東京オリンピック』として記録に残したのが映画監督の市川崑だ。市川はリーフェンシュタールの『民族の祭典』『美の祭典』を参考にしたというが、聖火リレーの国内シーンは広島から始まり、閉会式で各国の選手が国籍も民族も関係なく、ごちゃまぜで歩くシーンで終わる。

「オリンピック競技大会は、個人種目または団体種目での選手間の競争であり、国家間の競争ではない」というオリンピック憲章に私たちがもっとも近づいたのかもしれない瞬間だった。

(主要参考文献)

橋本一夫『幻の東京オリンピック 1940年 招致から返上まで』講談社学術文庫

かわのいちろう画、しずかかおる原作、加来耕三監修『コミック版世界の伝記(42)嘉納治五郎』ポプラ社

*

撮影を指揮するレニ・リーフェンシュタール(レニ・リーフェンシュタール写真集『SCHÖNHEIT IM OLYPISCHEN KAMPF』より)

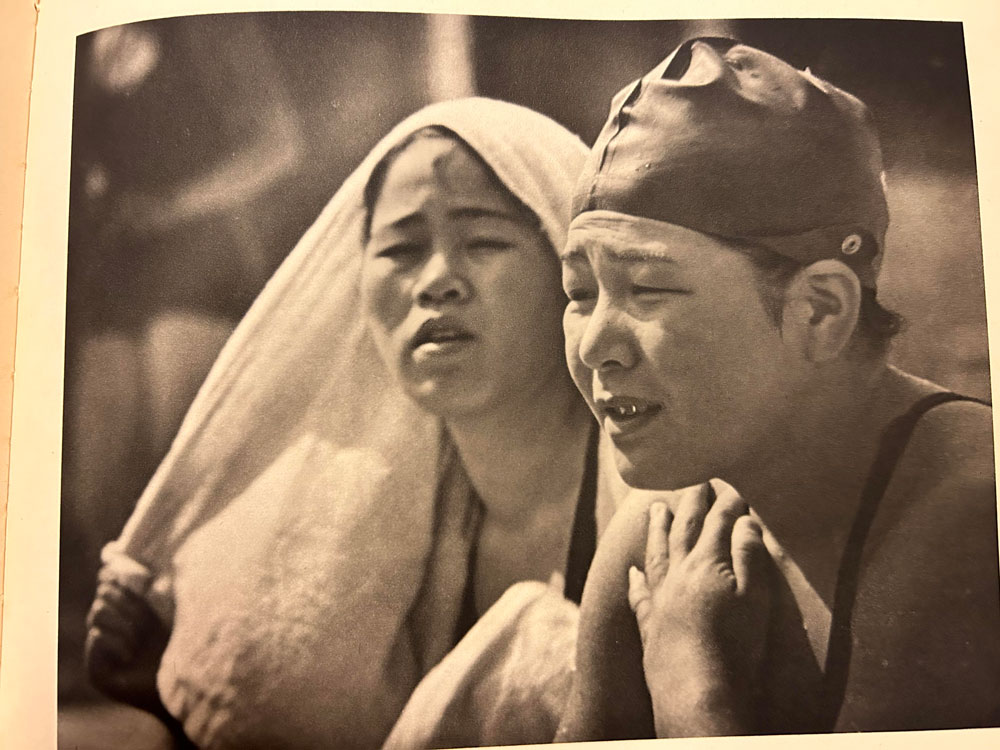

リーフェンシュタールは200m平泳ぎの金メダリスト、前畑秀子(右)の写真も残している(同上)