「能力や効率や有用性のものさしで人のいのちを選別して、『尊厳ある安楽な死』を賛美し推奨することが、いつのまにか私たちの社会の『やり方』として定着し前提とされようとしている気がしてなりません」(※)。

全身の筋力が徐々に失われていく神経難病「ALS」(筋萎縮性側索硬化症)の当事者、佐藤裕美さんの言葉です。もともと活発だった佐藤さんは、2014年に趣味の登山中に脱力感に襲われました。だんだんと体を動かすことが困難になり、2018年にALSと診断。ALSは進行すると手足のほか、呼吸に必要な筋肉も動かなくなり、やがて人工呼吸器を付けなければ生きていけなくなります。医師は佐藤さんに「人工呼吸器を付けるとか、ご家族とよく話しておいたほうがいい」と告げました。当たり前だった日常が、少しずつ喪失していく。自らの「生」と「死」の間で佐藤さんは揺れ動き、葛藤します。

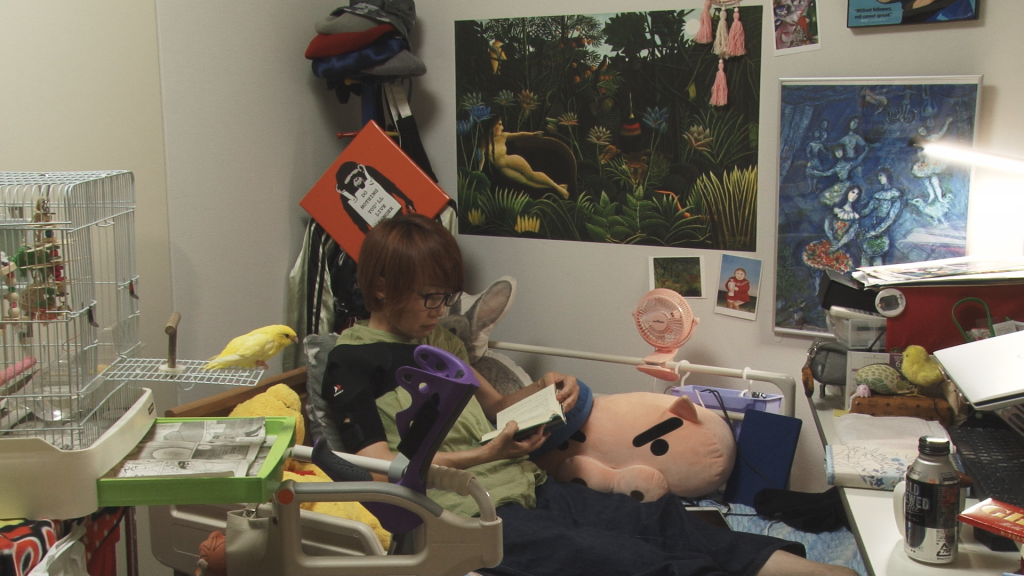

©映画『杳かなる』上映委員会

現在公開中の映画『杳かなる(はるかなる)』は、佐藤さんをはじめ5人のALS当事者の姿を3年半にわたって記録したドキュメンタリーです。監督は、これまでも障害者の自立生活などを撮ってきた宍戸大裕さん。今作の撮影を始めたきっかけは、一つの事件だったと言います。

2019年、京都でALS当事者の女性が医師に薬物投与を依頼し、死に至りました。この事件を機に「尊厳死」「安楽死」の法制化を求める論調が強まり、なかには非常に先鋭的な声も。ALS当事者や難病、障害のある人たちに不安が広がりました。「死の自己決定」をめぐる議論が活発になる中で、宍戸監督は「悩むところから始められないだろうか」と思い立ち、佐藤さんに取材を依頼しました。

映画は、佐藤さんが同じALS当事者の岡部宏生さんと出会う場面を映しています。岡部さんは18年前にALSを発症。全身不随になり、人工呼吸器を装着して声を失いましたが、眼球の動きで透明な文字盤を一文字ずつ指し示すことで、コミュニケーションをとっています。「一緒に生きることについて、ともに考えませんか」という岡部さんの言葉で、佐藤さんの表情がやわらかく光りました。

岡部さんは24時間365日の介助を受けながら一人暮らしをしています。シューッという人工呼吸器の音がなる部屋のベッドに仰向けになり、寝返りも入浴も食事(栄養)も移動も、介助者に身を委ねて生きています。他者に委ねることは、人間としての尊厳を失うのでしょうか。いいえ、委ね、委ねられる関係から生まれるものが確実にあることを、この映画は教えてくれます。介助者の表情は決して事務的ではなく、実にうつくしい。それは福祉的な慈愛の精神かというと、おそらくそれとも違い、岡部さんと介助者は人間として信頼し合い、尊重し合っていることがうかがえます。

©映画『杳かなる』上映委員会

尊厳死の法制化を拙速に求める人は、なにかを恐れているのでしょうか。尊厳ってなんでしょうか。佐藤さんの言葉にあるように「能力や効率や有用性のものさし」で計られた時、「価値なし」と判断されることへの恐怖が、その人を尊厳死法制化へと駆り立てていないでしょうか。価値がないとされる前に自ら身を引き、生きることを諦める。だから許してくれと言わんばかりのおびえが、そこにあるように感じます。

でも、「死」の自己決定の道を用意しても、おそらくその恐怖は解消されません。人は病気にならないにしても、人間関係が破綻したり、仕事を失ったり、大切な人を亡くしたりするではありませんか。「価値なし」と評価されることから逃れる方法は、いくら増やしてもきりがないのです。絶望に追いやられた時、そばにあってほしいのは「死」への道ではなく、能力や効率や有用性では計れない「生」の道です。それがどんな景色であるかが、本作を通して少しずつ輪郭を持って見えてきます。想像できるようになっていくのです。

さて、映画のタイトルにある「杳」は見慣れない漢字です。木の下に日が沈むように、暗くてはっきりしない、はるかに遠いという意味だと言います。宍戸監督は「ALSを得ても、なお。先の見通しを持てない夜のような闇の中でも、さっと陽が差し込んで来るような、ふたたび風が吹き始めるような」という思いをタイトルに込めました。佐藤さんたちの3年半に身を委ねるように見ていると、「あ、光がここに」と気づかされるはずです。

※『杳かなる』プレス資料より

(えちぜんあやこ)

*

『杳かなる(はるかなる)』(2024年日本/宍戸大裕監督)

新宿K’s cinemaで公開中、順次各地で公開予定

https://harukanaru.com/