今年は戦後80年という節目を迎え、戦争をテーマにしたさまざまなイベントが開かれています。9月15日には「平和を求め軍拡を許さない女たちの会」による、「戦争と性暴力」について考えるシンポジウムが行われました。

2023年に発足した「平和を求め軍拡を許さない女たちの会」は、2015年の安保法制成立以来、軍拡を推進する自公政権に対して抗議行動を続けています。平和や人権を守るための活動の様子はSNSなどで発信されていて、今回のシンポジウムは会場でお話を聞きたかったのですが、残念ながら当日は行けなかったため、同会の公式サイトにあがっている動画を見ました。

シンポジウムの冒頭、共同代表で法政大学元総長の田中優子さんが「近年、軍拡が進んで新しい戦前といわれているけれど、今は(過去の戦前と違って)女性は投票ができる。私たちは声を上げられる。さらに活動を広げていきたい」と挨拶。

メインの講演は、大学非常勤講師、中学校教師の平井美津子さんによる日本軍「慰安婦」のお話です。平井さんは、大阪府の公立中学校で社会科教師として「慰安婦」問題を生徒たちに伝えてきました。約30年にもわたってこの授業を続けているのは「戦争と性暴力について知ることは、今の社会を考えることにもつながるからだ」と言います。性暴力と性売買がなぜなくならないのか、「みんなで考え続けていきたい」と訴えました。

平井さんの講演に続いて、8月に韓国で開催された「北東アジア平和を願う女性シンポジウム」に出席した田中優子さんとジャーナリストの竹信三恵子さんからの報告がありました。このシンポジウムは「韓国女性政治センター」という国際的な組織が主催し、韓国、台湾、日本の女性たちが参加。北東アジアにおける、平和構築のための女性のネットワークをつくることが提起されたそうです。

締めくくりは平井さん、映画監督の松原文枝さん、核兵器廃絶をめざす市民団体GeNuine代表の徳田悠希さんが会場からの質問に答えました。

松原さんは、満州開拓団の女性たちが受けた性暴力を記録したドキュメンタリー映画『黒川の女たち』を制作。タブーとされてきた事実を掘り起こすことに「ネガティブな意見はなかったのですか?」との質問に、松原さんは「ありませんでした」と明言。「性被害の当事者が証言を残すことは、その言葉が社会に刻まれることになる」と述べました。

登壇者の中でいちばん若い徳田さんは、GeNuineがジェンダーの視線で核兵器廃絶をめざしていることについて、「核兵器は究極の暴力。同世代の人たちにそのことを伝えるには、ジェンダーという視点が必要なのです」と説明。また、広島への原爆投下で市内の遊郭の女性の声が残っていないことにふれて、「いまだに明らかになっていない原爆の被害にも目を向けて、ていねいに言葉を紡いでいきたい」と語りました。

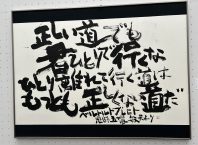

戦争は、必ず癒しがたい性暴力をもたらします。そのことを教えてくれたのは、勇気を出して語ってくれた高齢の女性たちです。今回のシンポジウムでは、その女性たちの言葉を私たちがつながって次の世代へ、また次の世代へと語り継いでいくことの大切さを改めて思いました。

(柳田茜)

*

関連するマガジン9のインタビューもぜひあわせてお読みください。

●平井美津子さんに聞いた(その1)

「慰安婦」問題と学校教科書

●平井美津子さんに聞いた(その2)

教員の分断、競争原理の導入――教育現場で今、起こっていること

●松原文枝さんに聞いた

映画『黒川の女たち』が問う戦争と性暴力、加害と犠牲