ルーズヴェルトのあくび

ヤン・カルスキは1943年7月28日、ワシントンのホワイトハウスで米国大統領、フランクリン・ルーズヴェルトとの面談に臨んだ。「世界中でもっとも多忙な人物」とのそれは一時間以上に及ぶものであった。カルスキはこう振り返っている。

「(ルーズヴェルト大統領は)ポーランド情勢に驚くほど通じていて、さらに新しい情報を求めていた。質問は綿密かつ詳細を極め、まっすぐ要点を突いてきた。……唯一ポーランドだけ売国奴を出さなかったのはどういう理由なのか、わたしに説明するよう求めた。また、ゲシュタポの対ユダヤ人対応に関する言説の信憑性についても聞かれた」

カルスキは、大統領の視野が、自国のみの利益を超える展望をもって、全人類に及んでいることに圧倒された。

しかし、連合国軍がユダヤ人の虐殺を止めるべく動くことはなかった。カルスキの手記『私はホロコーストを見た 黙殺された世紀の証言1939-43』は、ルーズヴェルト大統領との面会で終わっている。

その続きをフィクションで書き加えた作家がいる。

1967年生まれのフランス人、ヤニック・エネルだ。エネルの『ユダヤ人大虐殺の証人ヤン・カルスキ』は三部構成になっている。第一部は映画『SHOAH ショア』に登場する晩年のカルスキへのインタビュー・シーンの再現、第二部はカルスキの手記の要約、そして第三部は自ら大胆に脚色を加えたフィクションという異色の構成になっている。

本書が投げかけているのは、「連合国は戦争に勝った。しかし、ユダヤ人が絶滅させられているのを放っておいた世界が、どうして自由などといえるのか」というエネルの問いかけだ。彼はカルスキがルーズヴェルトと面会するシーンを大胆に再現する。

ワルシャワ・ゲットーのブント指導者がドイツの町々を爆撃することを連合国に要請していることをカルスキはこう語る。

「ごく少数の者が生き残るかもしれない。しかし、三百万人のユダヤ系ポーランド人が絶滅を宣告されました。ほかにも、全ヨーロッパから送られてくるユダヤ人たちも同じ運命にある。ポーランドのレジスタンスはおろか、ましてやユダヤ人の抵抗運動など、どうしてそれに抗えましょうか。全連合国はそのすべてに責任を負わなくてはなりません。ユダヤ人への実質的な支援は、国外からしかありえないのです」

それを聞いたルーズヴェルト大統領はどのような反応を示したか。エネルの描写はこうだ――。

「彼は何も言わなかった。口が少しひん曲がった。あくびを噛み殺したのだ。ワルシャワのゲットーのユダヤ人、すなわちヨーロッパのすべてのゲットー、絶滅させられつつあるすべてのユダヤ人の期待を詳しく述べれば述べるほど、ルーズヴェルトはますますあくびを噛み殺した」

ポーランドは連合国軍にどれほどの貢献を果たしているのか――英国でユダヤ人の大虐殺を報告するカルスキへの疑問を連合国の首脳たちは共有していたのだろう。彼らはユダヤ人の救済よりも、この戦争の勝利を優先した。さらにいえば、英米は戦争勃発の前から自国へのユダヤ人避難民の受け入れに難色を示していた。だが、ナチス・ドイツの行為のおかげで、英米の反ユダヤ主義者は罰せられることなく安堵した。エネルの言葉を借りれば、「イギリス人にとって幸いなことに、アメリカ人にとって幸いなことに、ヒトラーはヨーロッパのユダヤ人を追放しなかった。彼はユダヤ人を絶滅させようとした」からである。

世界に対する不信感

1948年5月14日、パレスチナの地にイスラエルが建国された。

長年におよぶユダヤ人の悲願であった国家がついに生まれ、ホロコーストを生き延びた多くのユダヤ人もかの地へ向かった。

しかし、そこにはパレスチナ人がすでに住んでいた。

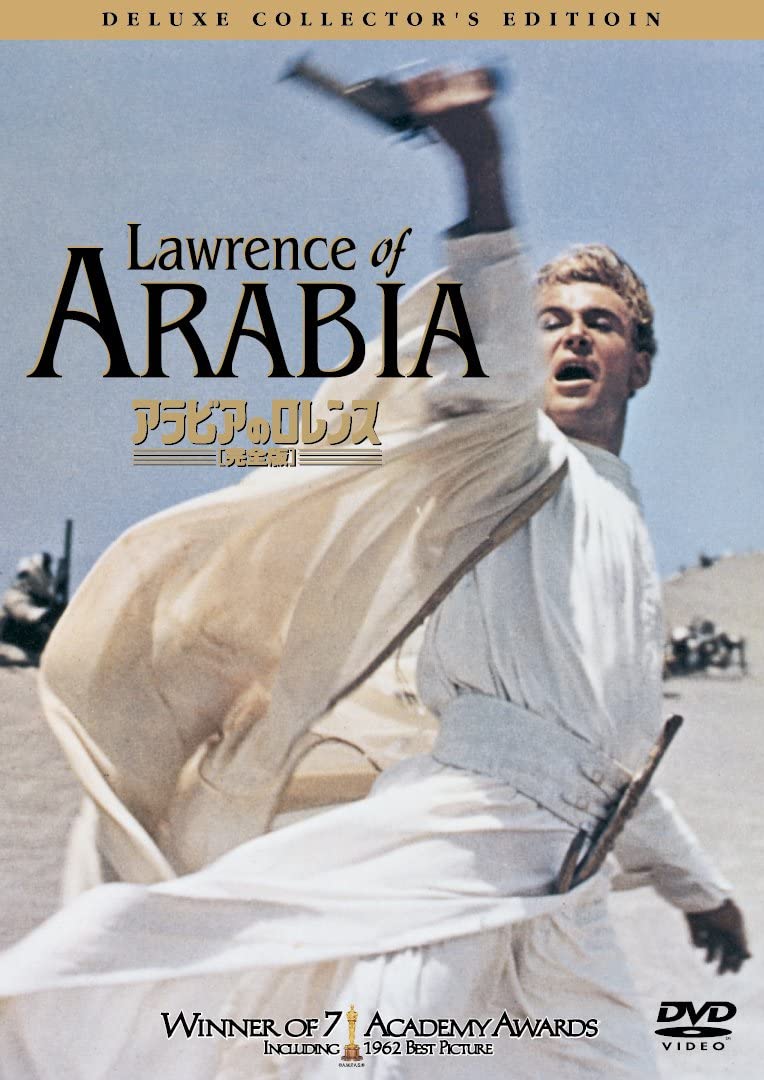

パレスチナは第一次世界大戦まではオスマントルコが支配をしていた。当時のトルコはドイツの側について戦っていた。一方、ドイツと対立する英国はユダヤ人とアラブ人の双方に、対トルコ戦に協力するのであれば、戦後、パレスチナに独立国家を建設することを約束した。いわゆる「バルフォア宣言」と「マクマホン書簡」である。エルサレムを支配するトルコ軍を攻撃するためにアラブ民族の団結を促し、砂漠の遊牧民族を率いてトルコ軍と戦ったのがトーマス・エドワード・ロレンス。通称「アラビアのロレンス」であった。

第一次世界大戦で敗北したオスマントルコに代わってパレスチナの地を委任統治下に置いた英国は、自身の「二枚舌」の履行をすることができない。そのため先住民であるアラブ人と入植してくるユダヤ人の間で戦闘が起こった。英国は湾岸石油のパイプラインと東地中海の軍事的な要衝であるこの地の利権を守るため、アラブ寄りの政策をとり、ユダヤ人の移民の制限・禁止政策を敷いた。そのためユダヤ人の地下組織が反英テロ活動を展開していた。

そのような歴史からホロコーストを経て建国されたイスラエルは周辺のアラブ諸国と領土を巡る戦争を幾度も繰り返すことになる。

(「ホロコーストをめぐって 1」で紹介した)手塚治虫の『アドルフに告ぐ』の最後の舞台はパレスチナだ。日本でドイツの敗戦を知った元親衛隊、アドルフ・カウフマンは、「敵(ユダヤ人)の敵(アラブ人)は味方」という論理でパレスチナ・ゲリラの仲間に加わり、日本からイスラエルに移住し、国軍兵士となったアドルフ・カミルと対決する。銃撃戦でカウフマンは倒れる。

イスラエルは軍事力で圧倒的優位を誇った。アラブ側の攻撃に対する過剰なまでの報復も厭わなかった。現在もパレスチナ人はイスラエルによってヨルダン西岸地区やガザ地区にゲットーのような形で押し込められている。

イスラエルの攻撃性はどこからくるのか。1977年にイスラエル首相となったメナヘム・ベギンはこう語る( 『イスラエルの起源 ロシア・ユダヤ人が作った国』)。

「世界は畜殺される者に同情しない。世界が尊敬するのは戦う者だけである。諸国民は、この厳しい現実を知っていた。知らなかったのはユダヤ人だけである。われわれが甘かった。敵がわれわれを意のままに罠にかけて殺戮できたのは、そのためである」

ユダヤ人が虐殺されたのは、ユダヤ人の認識が甘かったからだと言わんばかりだ。建国以来、イスラエルは国民皆兵制を敷き、男性は三年弱、女性は二年の兵役が課されている。イスラエルは戦う国になった。

国際社会から厳しく非難されても、イスラエルが強硬な姿勢を変えないのは、同盟国である米国の強い後ろ盾があるからだといわれている。そうだろうか。むしろ同盟なるものを信じていないのではないか。彼らは先の大戦で、大国が自らの利益のために弱い立場の者を平然と裏切ることを知らしめられた。

再びベルリンのホロコーストの記念碑に目を向けてみると、それはユダヤ人の虐殺を見過ごした、あるいは迫害に加担した連合国の大使館が建つエリアにつくられていることを知るのである。

*

(参考書籍)

ヤン・カルスキ著・吉田恒雄訳『私はホロコーストを見た 黙殺された世紀の証言1939-43』白水社

ヤニック・エネル著・飛幡祐規訳『ユダヤ人大虐殺の証人 ヤン・カルスキ』河出書房新社

手塚治虫著『アドルフに告ぐ』文藝春秋

鶴見太郎著 『イスラエルの起源 ロシア・ユダヤ人が作った国』講談社選書メチエ

(参考映画)

デヴィッド・リーン監督『アラビアのロレンス』1962年英国